af Magazine

〜旭硝子財団 地球環境マガジン〜

希少種ラッコの保全と沿岸漁業の共存は可能か。人の営みを含めた生物多様性を考える

- 助成期間:2019年4月〜2021年3月

- 採択テーマ:北海道沿岸におけるラッコの再定着は何をもたらすか:生物多様性保全と持続的利用の両立に向けて

気候変動と並び、人類にとって喫緊の課題となっている生物多様性の保全。

地球環境国際賞・ブループラネット賞受賞者にも、生物多様性に関する研究者・活動団体が数多く名を連ねます。しかし一方で、生物多様性の保全は、人類規模の課題の中でも最も解決が難しい問題ともいわれます。長年海棲哺乳類を専門としてきた京都大学野生生物センターの三谷曜子教授は、生物多様性の喪失を食い止めるためには、私たち人間の営みとの折衝が不可欠であることを指摘します。

北海道沿岸における絶滅危惧種のラッコと漁業者との共存を探った三谷教授の研究について、詳しくお話を伺いました。

漁業者とラッコが対立関係となる前に。北海道におけるラッコの採餌行動を調査

私たちと同じ哺乳類でありながら、また海へと還り、それぞれに進化を遂げた海棲哺乳類。クジラやイルカ、オットセイ、アザラシ......多くの人は、水族館でその姿を前にした時、きっと彼らを「愛らしい」と感じ、じっとその様子を観察せずにはいられないでしょう。京都大学野生生物センターの三谷曜子教授は、異なる能力を駆使して海に生きる彼ら海棲哺乳類に魅せられ、長年その生態を探ってきました。そして近年、三谷教授がテーマとしているのが、北海道沿岸で再定着を始めたラッコの研究です。

ラッコはかつて、日本からカリフォルニアまで、北太平洋沿岸に連続的に生息していました。しかし、商業価値の高い毛皮を目的に乱獲され、1700〜1800年代にかけ、絶滅寸前まで減少。頭数急減を受け、世界の潮流は保護へと傾きます。日本でも1912年には捕獲を取り締まる法律が成立、1975年に発効したワシントン条約では、国際取引も規制されました。しかしラッコの受難は続き、1989年、アラスカ州沖で起きたタンカー原油流出事故では、推定3000匹ものラッコが死にました。2000年、国際自然保護連合IUCNによって、ラッコは、絶滅危惧種の中でも最も絶滅危険性の高い「近絶滅種(Critically Endangered)」に指定されています。

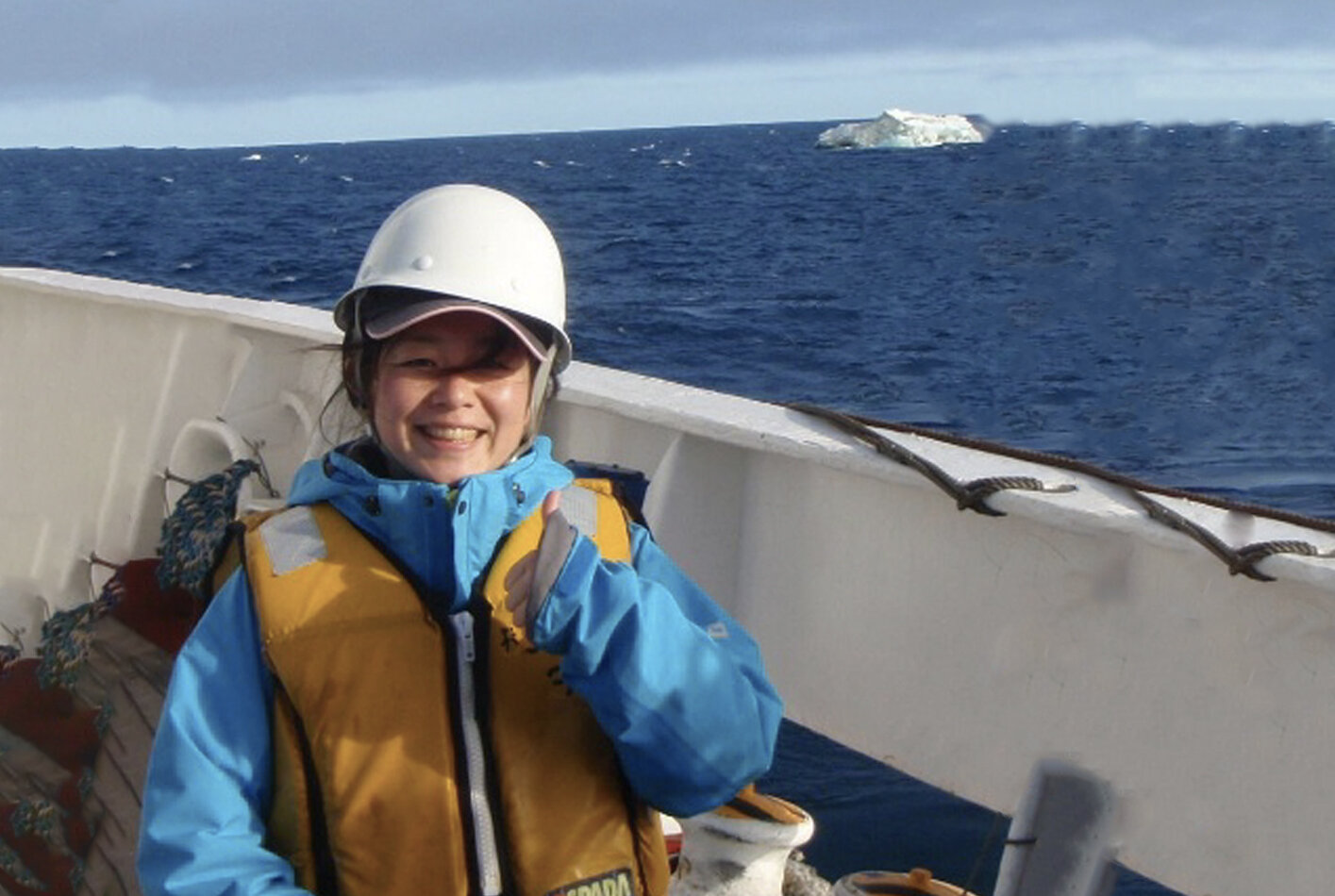

三谷教授が研究対象としてラッコに初めて出会ったのは、約20年前のアラスカでした。研究員として赴任したテキサスA&M大学の指導教授、ランドール・デイビス教授が、アラスカでラッコの研究に取り組んでいたのです。この時三谷教授は、ラッコの頭数確認や行動調査の記録などを経験。他の海棲哺乳類とは異なる生態調査の方法を学びました。

その後帰国し、北海道大学に赴任した三谷教授は、時折デイビス教授から日本のラッコの動向について質問を受けるようになります。2014年、根室沿岸でラッコの親子が確認されて以降、徐々に北海道でラッコの目撃数が増えてきていたのです。ラッコが再び姿を現したことは、喜ばしいことのように思えます。しかし、三谷教授の耳には、漁業関係者からの困惑の声も、同時に届き始めていました。

「北海道大学に赴任して、私の研究は必然的に、海棲哺乳類と漁業関係者との関係性が大きなテーマになっていきました。みなさん北海道と聞いたらまず、ウニやホタテ、イカやサケなど、おいしい海産物をイメージしますよね。北海道沿岸の住民にとって、水産資源は生活の根幹となるものです。その資源が、どうしても海棲哺乳類と取り合いになってしまう。例えば、キタオットセイが、松前の方でイカを追い回して漁業と競合しているという話があります。ウニを食べることで知られているラッコの来訪を漁業関係者が不安に思うのも無理はありません」と三谷教授はその背景を語ります。

前述のデイビス教授を北海道大学に招き、三谷教授らは2018年から北海道東部沿岸におけるラッコの実態を調べ始めました。漁業関係者へのヒアリングを行い、頭数や生息地を調査。そして本助成研究では、ラッコは沿岸の漁業と競合する採餌行動を取っているのか?という疑問を明らかにしました。三谷教授は、「漁業関係者とラッコの対立構造が出来上がる前に、本研究に取り組みたいと強く思っていました」と研究の意図を話します。

「明確に対立してしまうと、漁業関係者から話を聞くことも難しくなり、解決までの道のりも非常に遠く険しいものになってしまいます。問題が大きくなる前だからこそ、希少生物の保護と人間の経済活動の両立を探ることができるはずだと考えていました。ただ、課題化する前の状態で研究費を得ることは、実際にはとても難しいことなんです。ですから、旭硝子財団からの助成は大変ありがたいものでした」

ウニが多く生息していても、ラッコは主に二枚貝を採餌していたことが判明

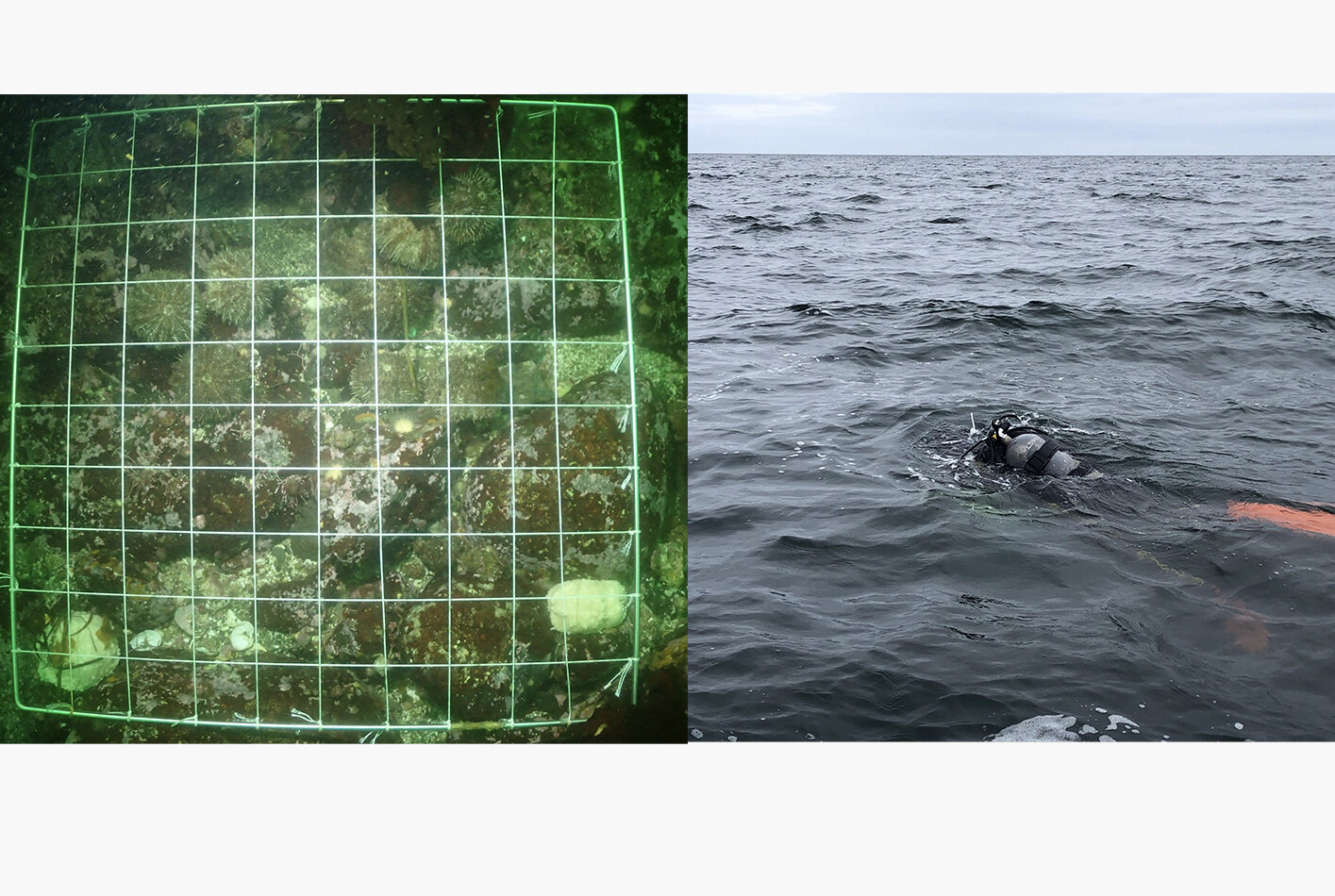

ラッコは海底まで潜水してエサを獲りますが、長く潜っていることはなく、必ず海面に持ち帰って食べる習性を持っています。三谷教授らは、船からその様子を観察。録画や撮影を行って採餌行動データを記録していきました。同時に行ったのが、海底にいる生き物の調査です。調査海域におおよそ200m間隔で22地点の潜水ポイントを設定。各地点で、50cm四方に区画を作り、どんな生き物がどれくらい生息しているのかを調べました。

「ラッコがウニを食べていなかった時、それはたまたま周辺にウニがいなかったのか、嗜好性によるものなのかを知る必要がありました。結果として、今回調査した海域でもっとも高い密度で生息していたのはウニ類でしたが、ラッコが主に食べていたのは二枚貝でした」(三谷教授)

調査地域の漁業者がもっとも不安を感じていたのは、ラッコが商業的価値の高いウニ類を食べ尽くしてしまうことでした。ウニ漁が盛んなこの地域では、ウニの種苗放流や移植が行われています。それらをラッコが食べてしまうと、漁業者にとっては非常に大きな経済損失になり、現状そうした被害を補填する仕組みはありません。

調査により、ラッコはウニよりも二枚貝を好んで食べていて、それは餌1個あたりの摂取カロリーが大きいためと推察されました。調査海域では二枚貝の漁は行われておらず、この結果だけを見れば、漁業者とラッコの衝突は小さく済むように思えます。しかし、この調査はあくまでも現在の状況を明らかにしたに過ぎないと三谷教授は言います。米国で行われた先行研究によると、ラッコは、餌としていた種類の生き物が少なくなると、他の種類に餌を切替えることがわかっているのだそうです。

「調査海域のラッコが二枚貝を好んで食べ続け、二枚貝が増える量を凌駕してしまうと、ラッコがウニ類やカニ類などを餌とし始める可能性があります。漁業とラッコの共存のためには、ラッコの個体数と餌の移り変わりを継続して把握し、同時に漁業が継続するために必要な資源量も見定めて、そのバランスを考えていく必要があります」(三谷教授)

問題解決に必要なのは、住民たちがラッコの存在を含めた地域の未来を描くこと

三谷教授は昨年2022年にも、旭硝子財団の研究助成を受け、ラッコの研究を継続しました。主題のひとつとなったのが、2021年秋に北海道東部沿岸で発生した赤潮が、ラッコの採餌行動にどんな変化を与えるかを調べることでした。赤潮は、海水中の植物プランクトンが異常増殖する現象で、魚や貝類の大量死を招きます。2021年の赤潮は、根室〜日高地方まで道東沿岸に沿って広範囲で発生し、沿岸漁業に大きな打撃を与えました。とくにウニは約2600トンが死滅、推定被害金額は約69億円に上りました(※)。

「2020年と同時期に海底の生き物を調査したところ、やはりウニは大きく減少していました。そして、ラッコがウニを食べている行動は一度も見られませんでした。二枚貝の死滅は確認されていないのですが、今回はつぶ貝などの巻貝を多く採餌している様子が観察されました」(三谷教授)

赤潮の発生は、ラッコの採餌行動だけでなく、漁業関係者とラッコの関係性にも変化を与えました。ウニがいなくなったのは赤潮が要因で、ラッコではないことは明らかでした。被害が広範囲・大規模だったことで、国・道規模で被害状況の把握、漁業関係者への迅速な資金援助も行われました。結果として、漁業関係者のラッコに対する不安感が緩和したのです。

三谷教授は、ラッコと漁業の共存のためには、赤潮被害への対策のように漁業者を支援する仕組みが必要と考える一方で、そもそもこの問題を解決するには、「地域をどうしていきたいか」という視点で、地域住民が議論していくことこそが重要だと話します。

「北海道沿岸の地域はどこも同じように、高齢化と農業・漁業の後継者不足という課題を抱えています。さらに、地球温暖化の影響で、これまで獲れていた水産物が水揚げできなくなることも予測されています。人口も、漁業の担い手も、水産資源も減少していくだろうという時に、目の前の海棲哺乳類にその責任を押し付けるのではなく、ちゃんと事実を把握して、地域の未来を考えていくことが必要だろうと思います。ラッコを観光資源として活用していくこともできます。私も海外での活用事例をお伝えするなど、研究者としてできることをしていきたいと考えています」

※北海道庁水産林務部水産局水産振興課による、2022年9月末(発生から1年経過)の被害状況より https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ssk/akashio_info.html

動物を「かわいい」と感じることは、生物多様性を守る入り口になる

海棲哺乳類と共生できる未来のために、三谷教授は、人間と彼らが抱える問題を、多くの人に広く伝えていく役割も担っていきたいと考えています。

「例えば知床・釧路沖におけるシャチの調査をテーマにクラウドファンディングを実施したのも、問題を多くの人に知ってもらうことが目的です。今困っている漁業者さんを孤独にせず、理解者を増やしながら、彼らが共存の未来を探っていくサポートをしていけたらと思っています」

問題をみんなで共有し、さまざまなステークホルダーが関わってアイディアを出し合う水平的な動きと、地域コミュニティの中で色々な世代が関わって取り組むという垂直的な動き。こうした分断された人たちを結び、情報を巡らせていくことが、解決への第一歩になると三谷教授は語ります。

最後に、一般生活者が、生物多様性の問題に関わっていくための鍵はどこにあるのか、三谷教授に尋ねました。

「野生動物の中でも、哺乳類は大きな魅力を持っていて、たくさんの方が高い関心を寄せてくれることを感じています。私が現在所属する京都大学の野生動物研究センターは、皆さんが興味を持ちやすい、比較的大きな動物を研究しています。ですから、一般の方が生物多様性を考えるきっかけを提供する役割も担っていけるのではないかと思います。まず、"かわいい"と思うところからで良いんです。そのかわいい動物たちがどんな生息地にすんでいて、どんな問題を抱えているのか、ちょっと深くまで知っていくことが、生物多様性を守ることにつながっていくはずです」(三谷教授)

Profile

三谷 曜子(みたに ようこ)

京都大学 野生動物研究センター 水圏保全研究部門 教授

海棲哺乳類を専門として研究を行う。2008年より北海道大学北方生物圏フィールド科学センターに所属。2017年より、北海道沿岸で目撃され始めたラッコの生態を探り始める。2021年10月より現職。