一般の生活者の環境問題への危機意識や行動を知るため、「生活者の環境危機意識調査」を実施しました。以下、その調査結果を紹介いたします。

2025.09.172025年(第6回) 生活者の環境危機意識調査 結果発表

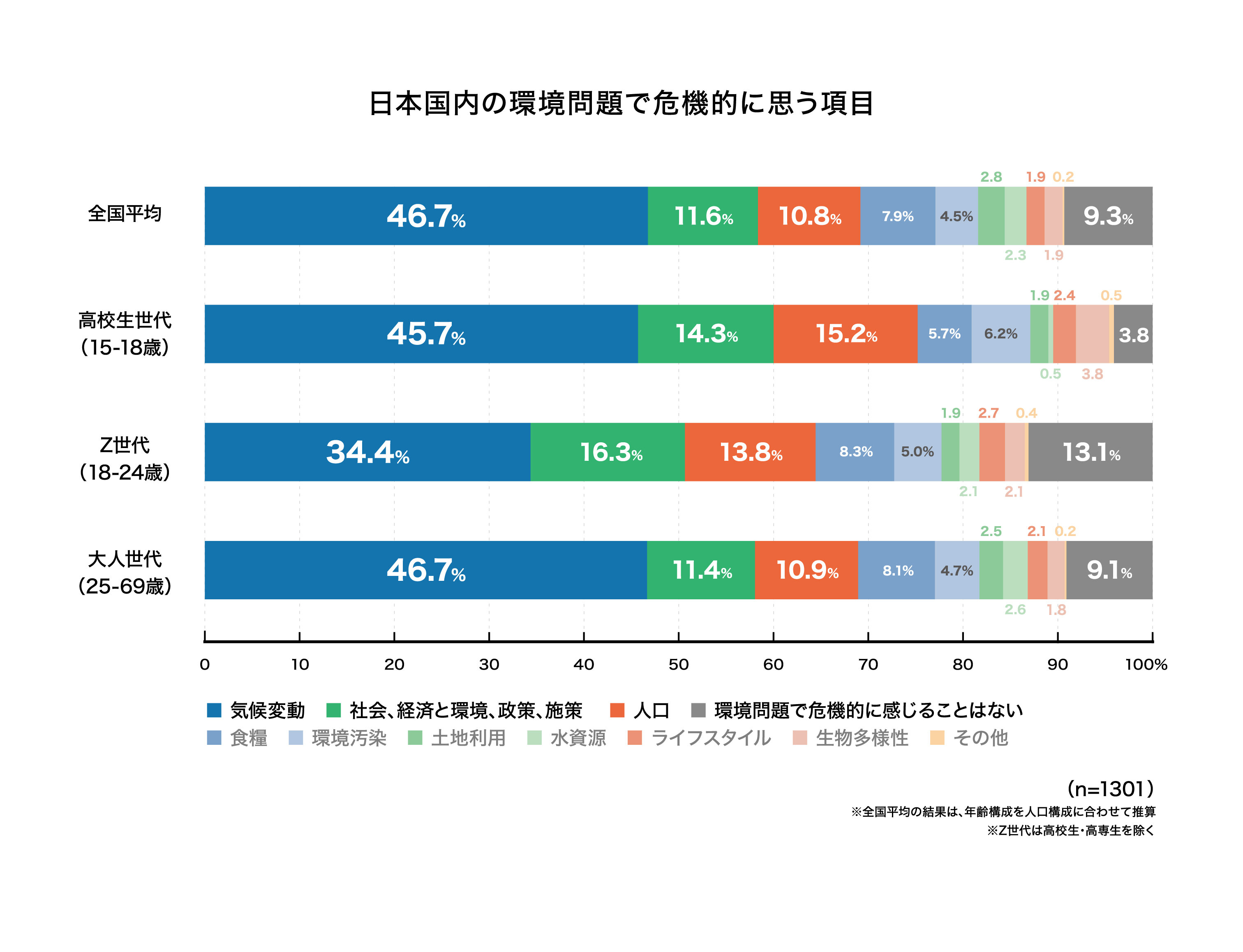

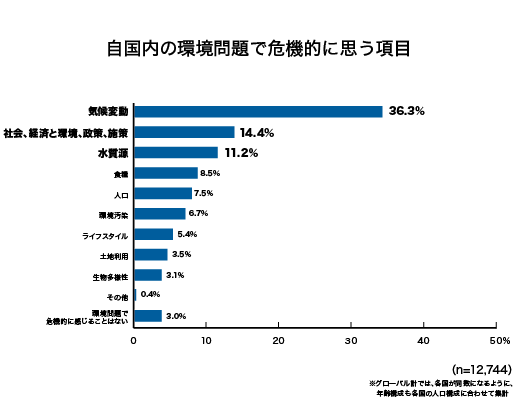

危機的だと思う問題1位は、6年連続で「気候変動」

調査開始以来、初めて高校生を調査対象に追加

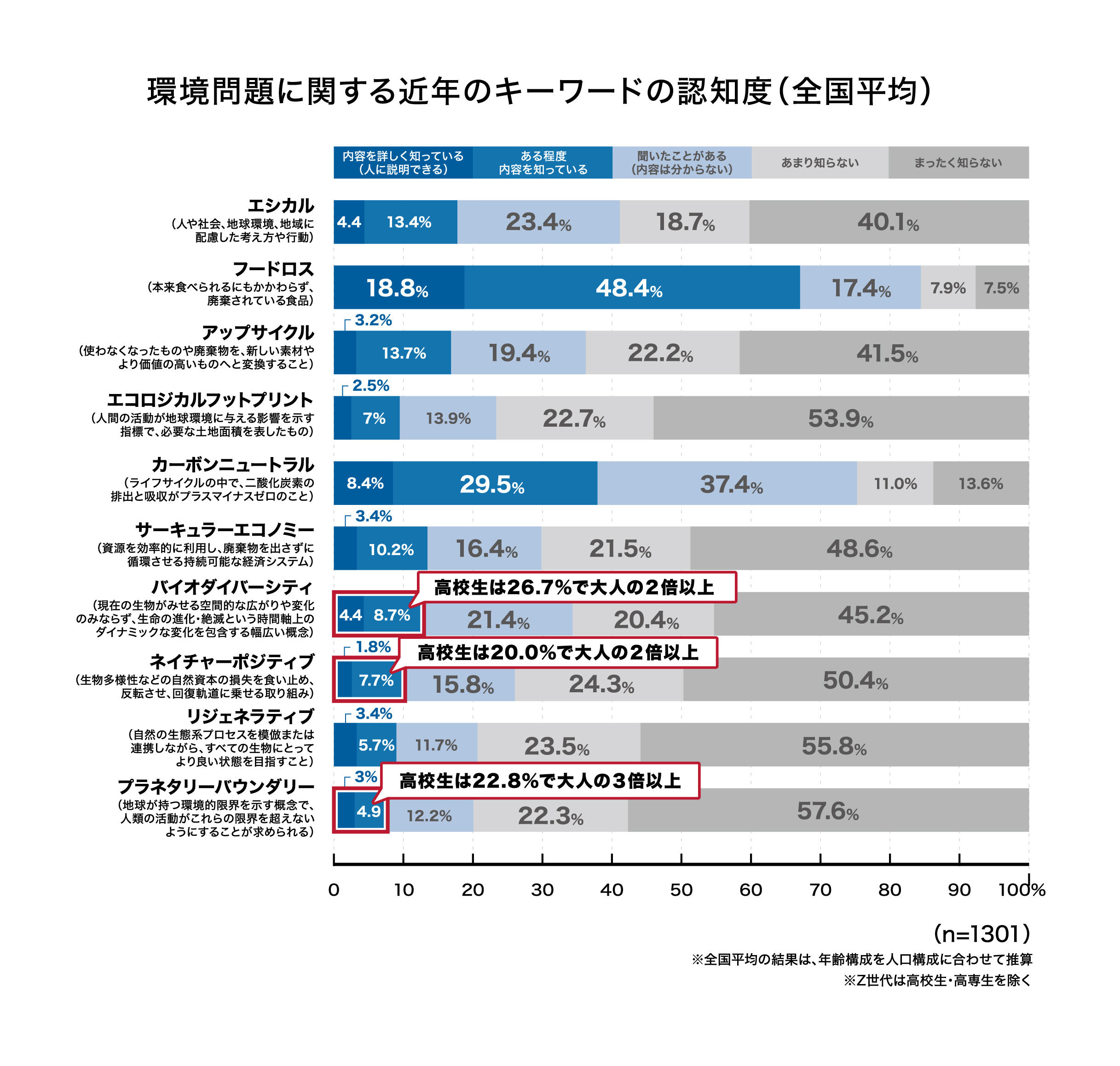

高校生の環境ワード認知度は他世代の3倍超、環境意識の高さが明らかに

公益財団法人旭硝子財団(理事長 島村琢哉、所在地 東京都千代田区)は、全国の10~60代の男女1,301名 (高校生世代:15~18歳 210名、Z世代:18~24歳※ 521名、大人世代:25~69歳 570名)を対象に、環境問題への危機意識および行動について把握するため、「第6回 生活者の環境危機意識調査」を実施しました。近年、高校生世代の探究学習などを通じて環境問題について学ぶ機会が増加していることを踏まえ、2020年の調査開始以来、初めて15~18歳の高校生世代を対象に追加しました。調査結果からは、高校生の環境問題に対する意識の高さが明らかになっています。本調査は、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 蟹江 憲史教授監修のもと、インターネットにて実施しました。主な調査結果は以下のとおりです。

(※Z世代は高校生・高専生を除く)

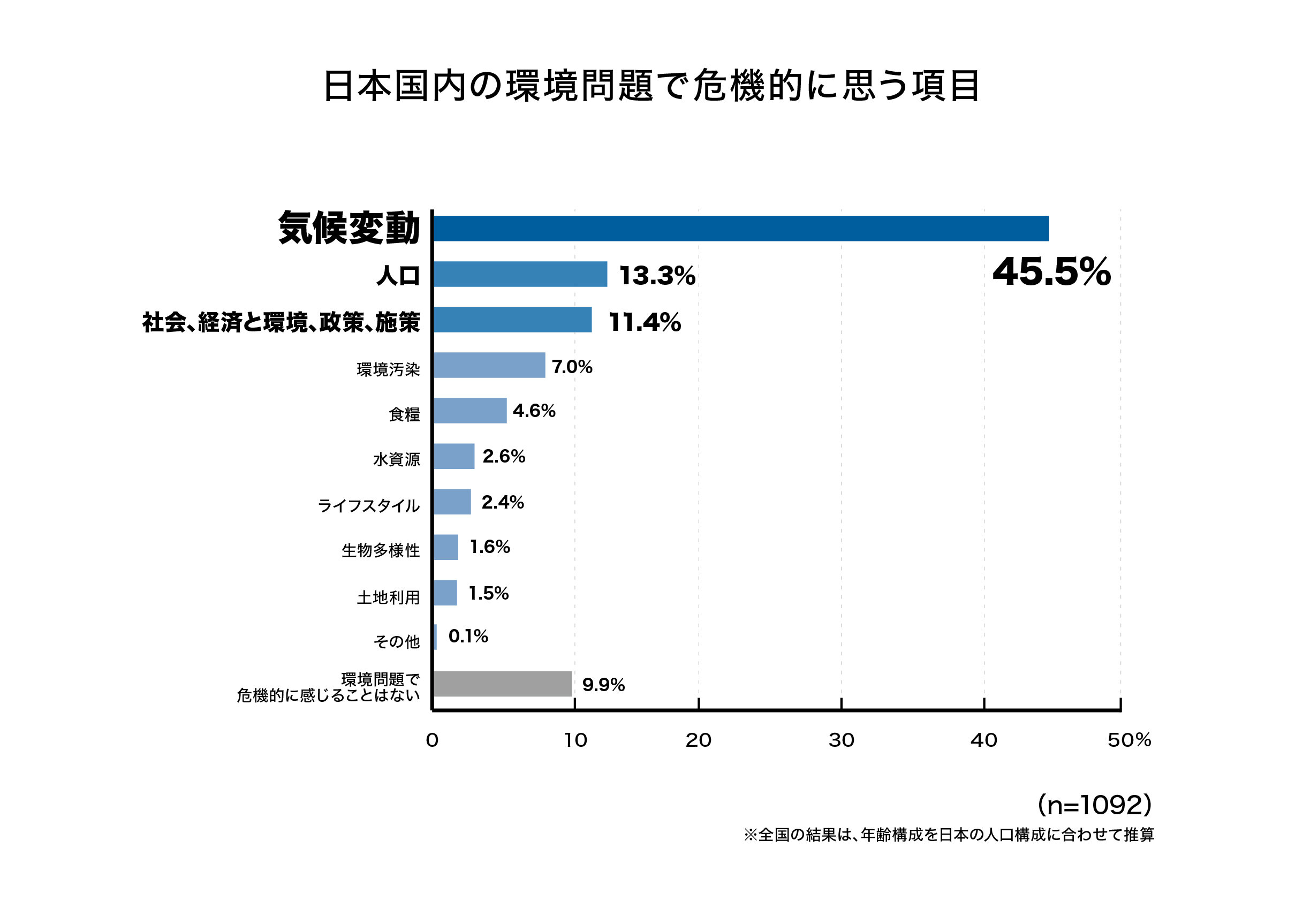

- 国内の環境問題で危機的だと思う項目1位は6年連続で「気候変動」。「作物の不良で食料難が心配」「暑くて体調を崩しやすく熱中症も増えている」など、全世代が暮らしへの直接的な影響を実感している。

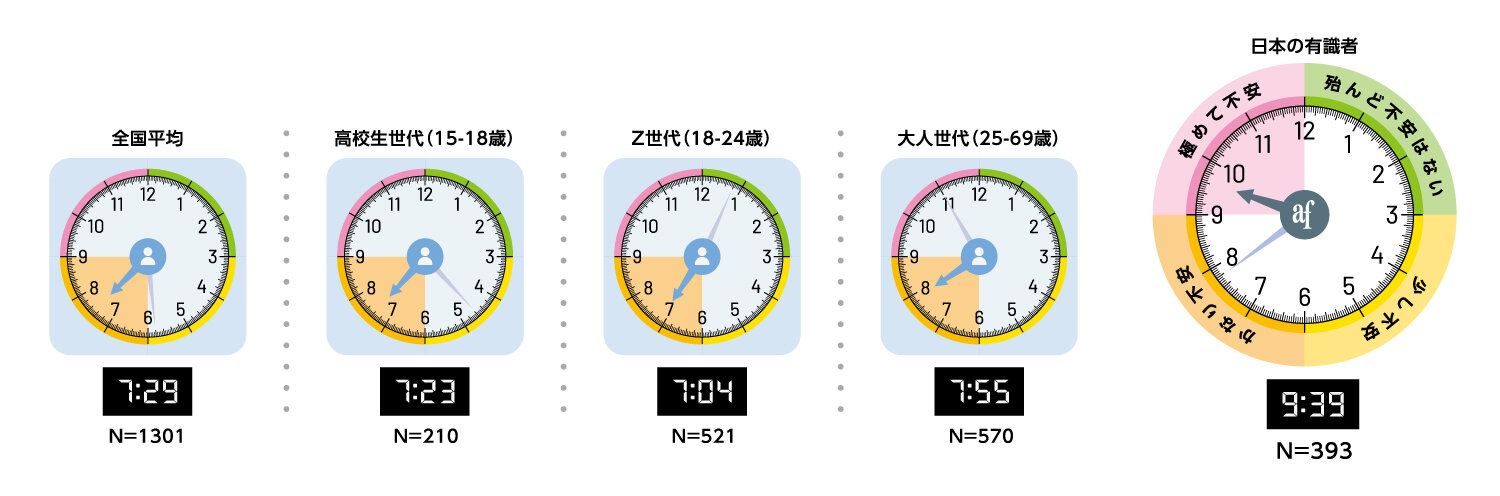

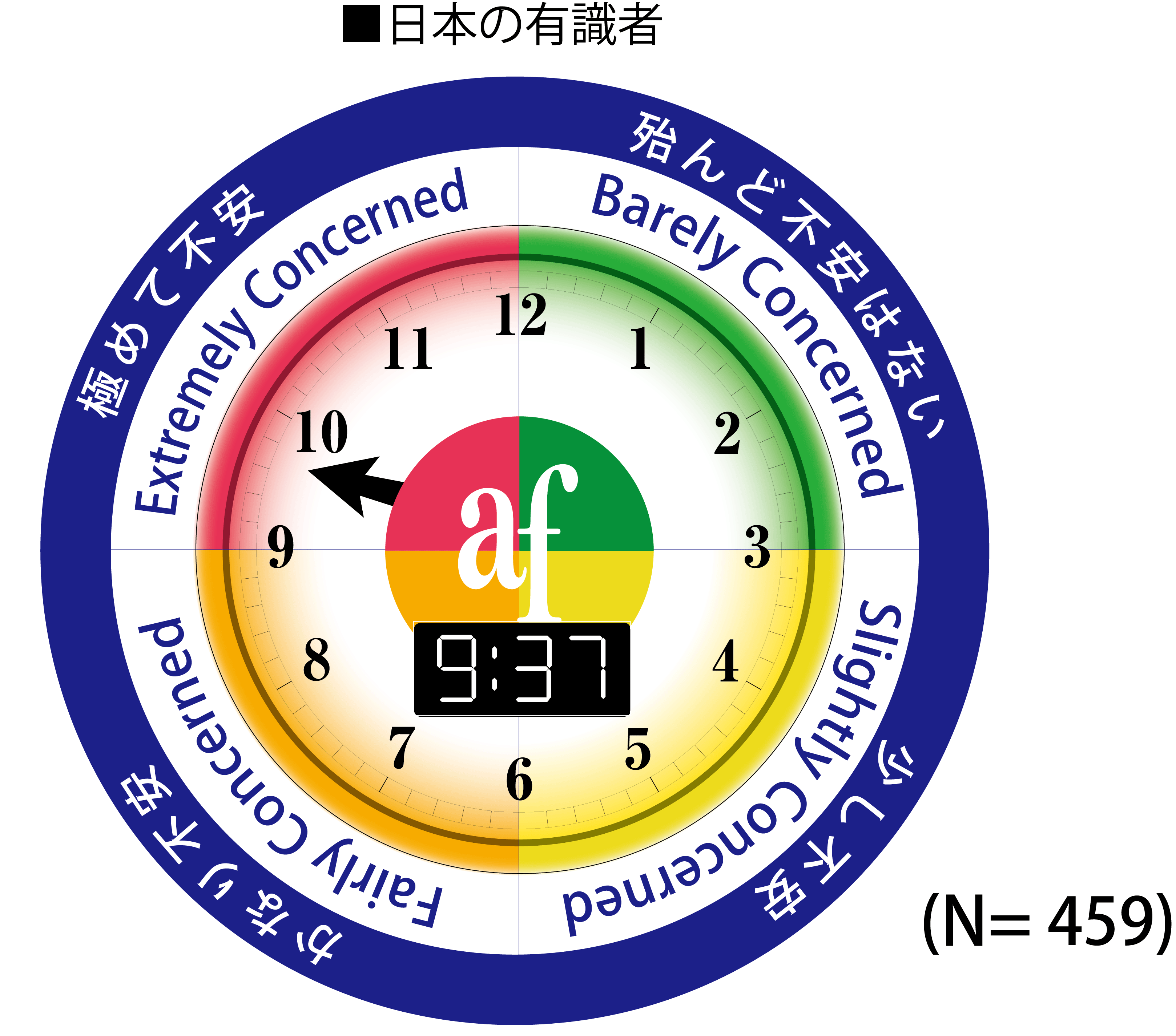

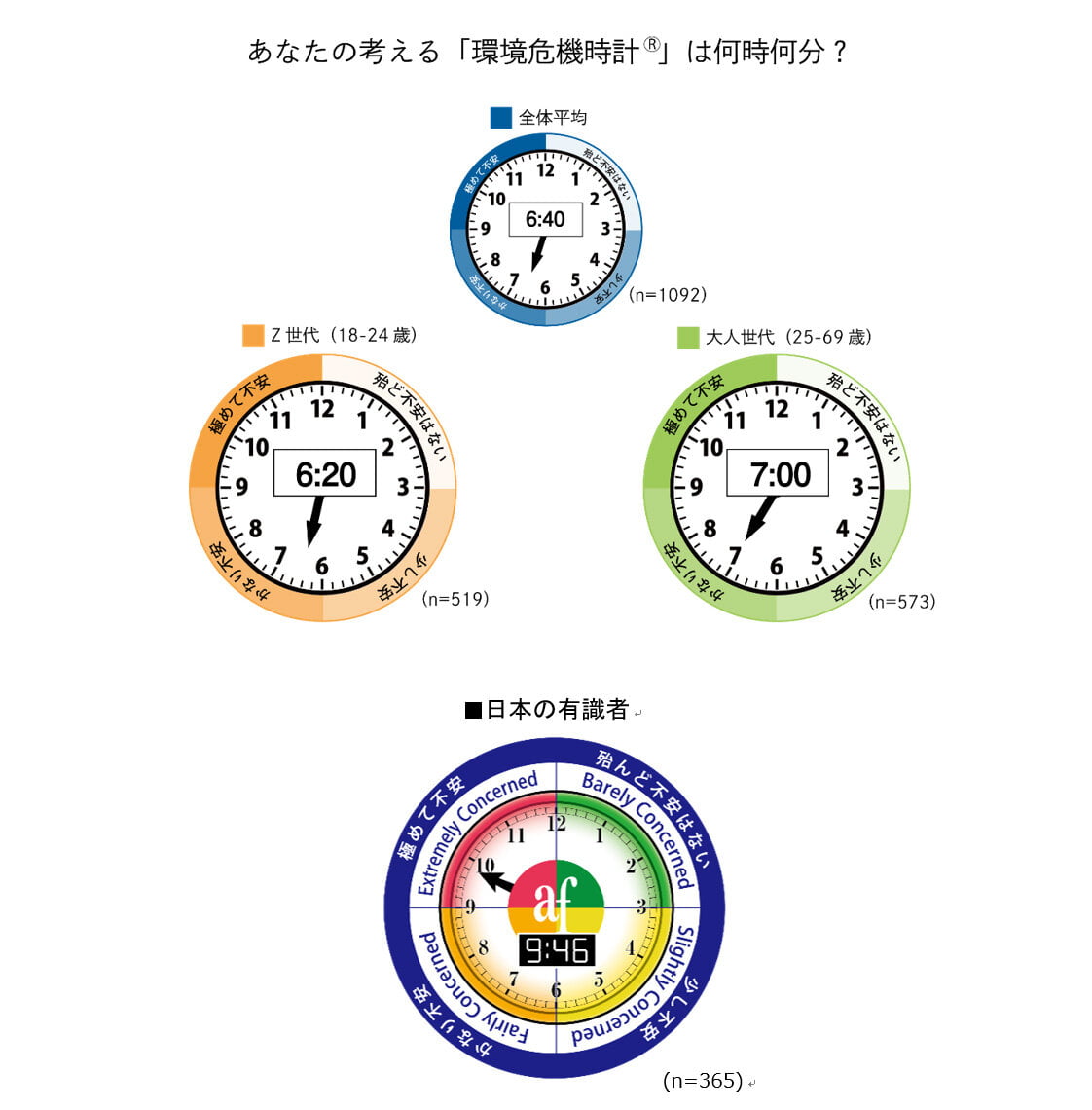

- 環境危機意識を時刻(0:01~12:00の範囲)で表す環境危機時計は、昨年より30分進んだ「7時29分」と「かなり不安」を示している。世代別では、高校生世代「7時23分」、Z世代「7時4分」、大人世代「7時55分」と大人世代の方が危機意識は高い。 日本の有識者の回答「9時39分」の「極めて不安」とは2時間強の差はあるが、いずれも不安を感じている。

- 環境問題に関する近年のキーワードの認知度では、「バイオダイバーシティ」「ネイチャーポジティブ」「プラネタリーバウンダリー」などで、高校生世代の方が大人世代より3倍以上高い結果に。

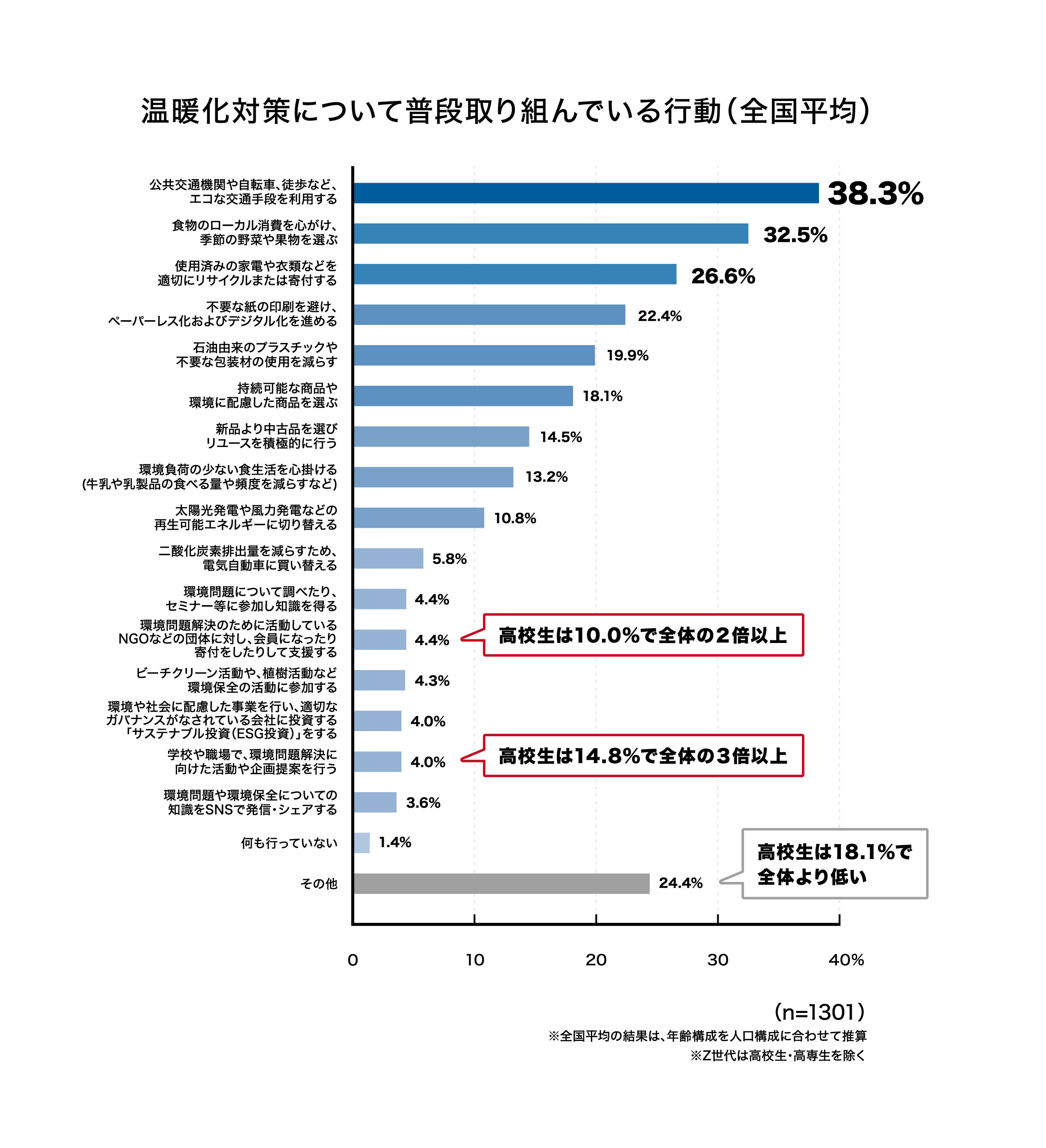

- 「地球沸騰化の時代」に、個人で何かしらの行動を起こしている人は全国平均で75.6%。具体的な行動は、1位「エコな交通手段を利用」、2位「地元産や季節性ある食物を選択」、3位「家電や衣類などをリサイクル」など日常生活で実践できる行動が多い傾向。高校生世代は「学校で企画提案」「環境団体へ寄付」など、より積極的な行動をとっている割合が高い。

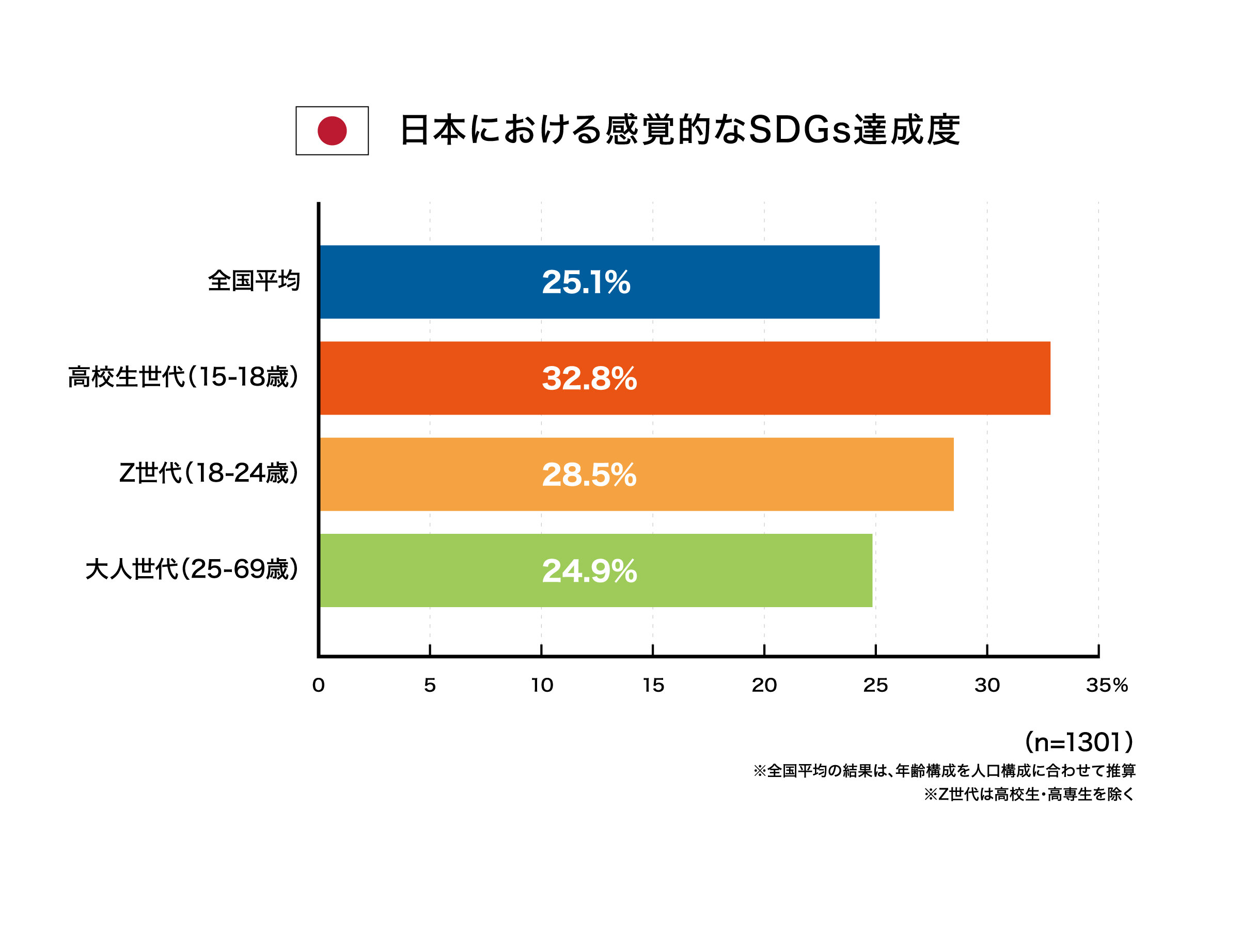

- 日本における現時点の感覚的なSDGs達成度は、高校生世代32.8%、Z世代28.5%、大人世代24.5%と、若い世代ほど高く評価。

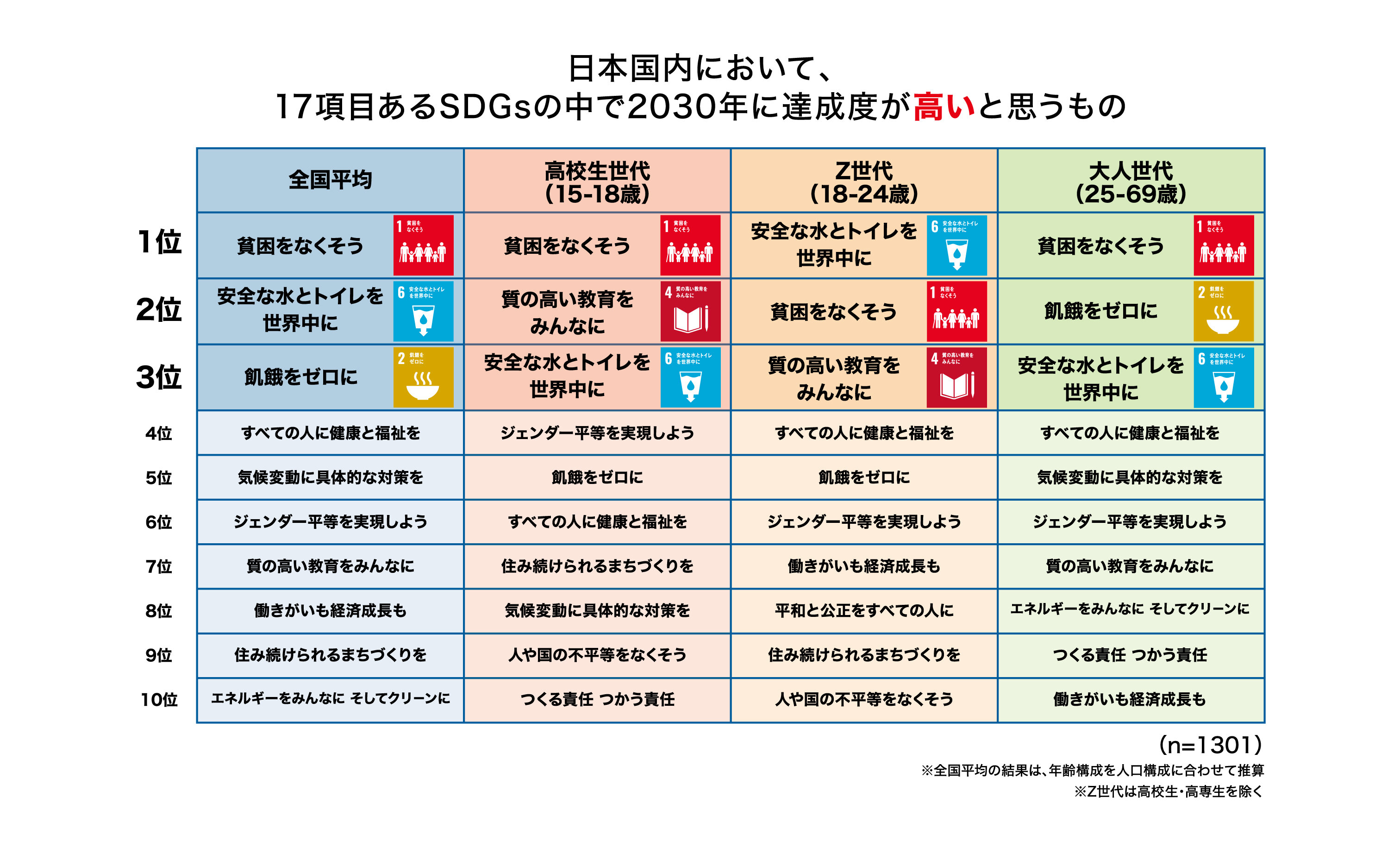

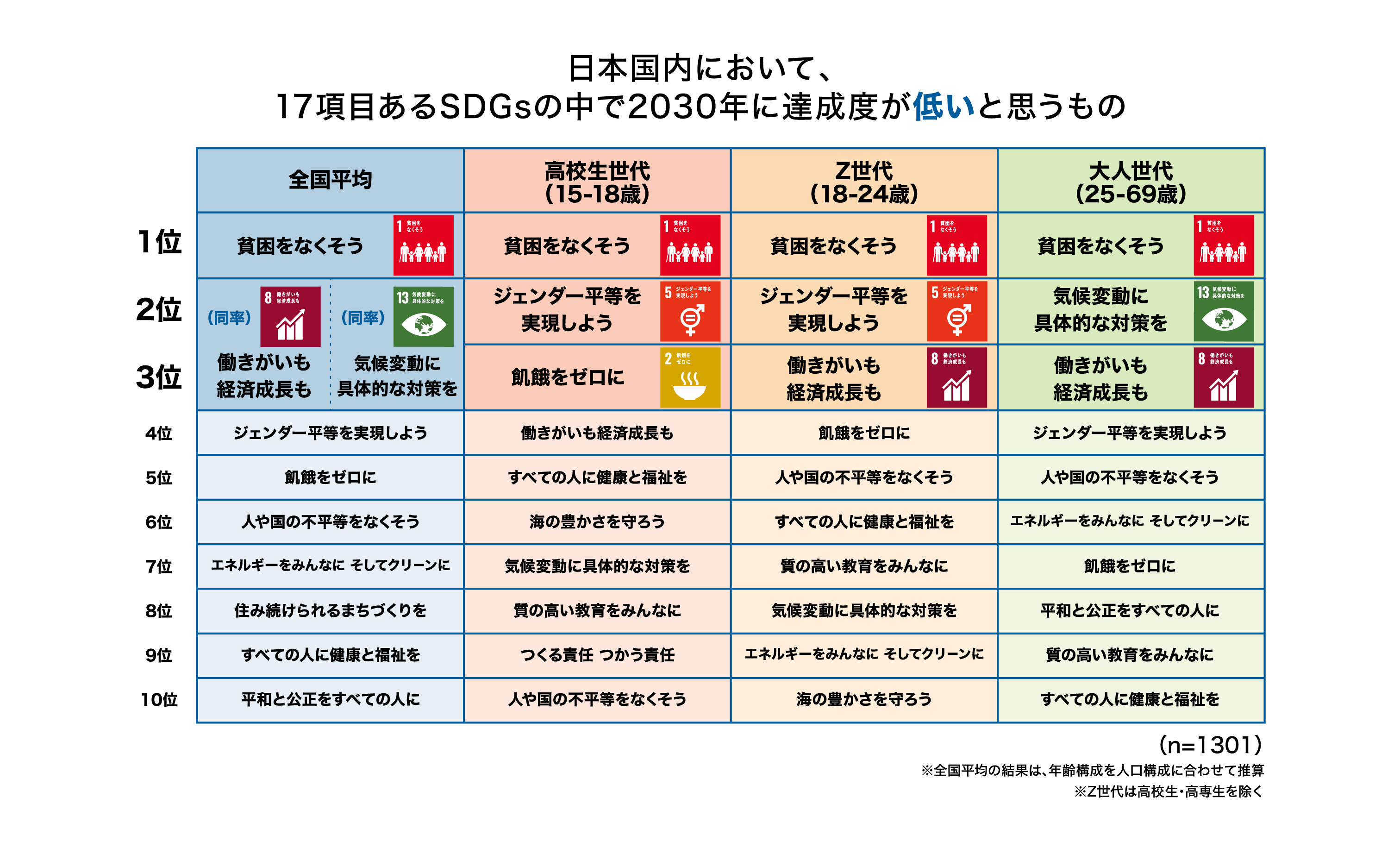

- 2030年に達成度が高いと思うSDGsの目標は、1位「貧困をなくそう」、2位「安全な水とトイレを世界中に」、3位「飢餓をゼロに」。達成度が低いと思う目標は、1位「貧困をなくそう」、同率2位で「働きがいも経済成長も」「気候変動に具体的な対策を」。全体として貧困に対する評価が二分した。

調査概要

| 調査目的 | 日本国内の一般生活者の環境問題に対する意識や行動の実態を把握する |

|---|---|

| 調査対象 | 1,301名 (高校生世代:15~18歳 210名、Z世代:18~24歳 521名、大人世代:25~69歳 570名) Z世代は高校生・高専生を除く |

| 調査地域 | 全国 |

| 調査方法 | インターネットリサーチ |

| 調査時期 | 2025年6月25日(水)~6月27日(金) |

| 有効回答数 | 1,301サンプル |

| 調査主体 | 公益財団法人 旭硝子財団 |

- ※Q1,Q2,Q5,Q6の設問については、旭硝子財団が実施している世界の環境問題に携わる有識者を対象とした「地球環境問題と人類の存続に関するアンケート」の2025年の調査を、一般生活者向けに簡易化して調査した内容です。

※各設問における全国平均の結果は、年齢構成を日本の人口構成に合わせて推算したものです。

※「地球環境問題と人類の存続に関するアンケート」は、1992年から毎年実施しており、旭硝子財団保有データベースに基づき、世界各国の政府・自治体、NGO/NPO、大学・研究機関、企業、マス・メディア、民間等の環境問題に関する有識者に、地球環境に関する現状認識を問うものです。有識者が人類存続に対して抱く危機感を時計の針で表示する「環境危機時計®」を独自に設定し、毎年アンケート調査をしています。

調査詳細

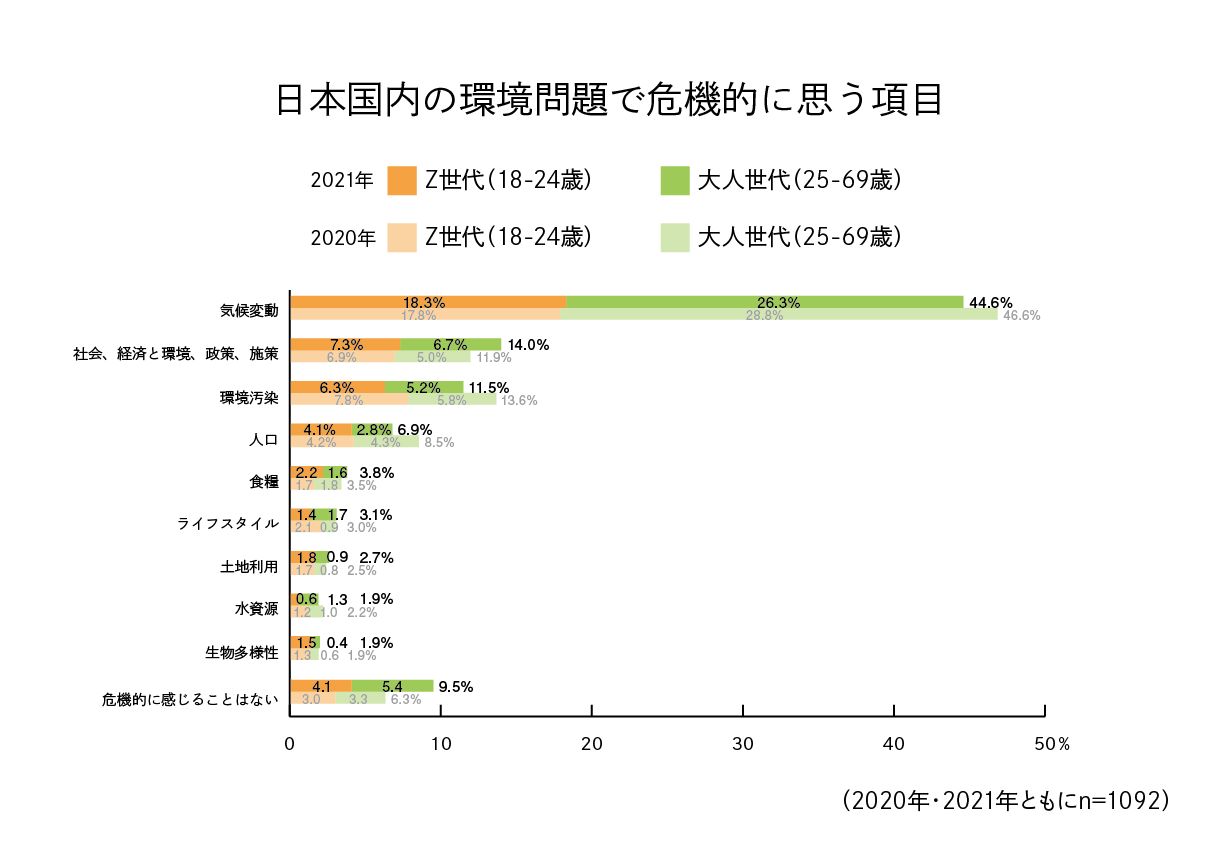

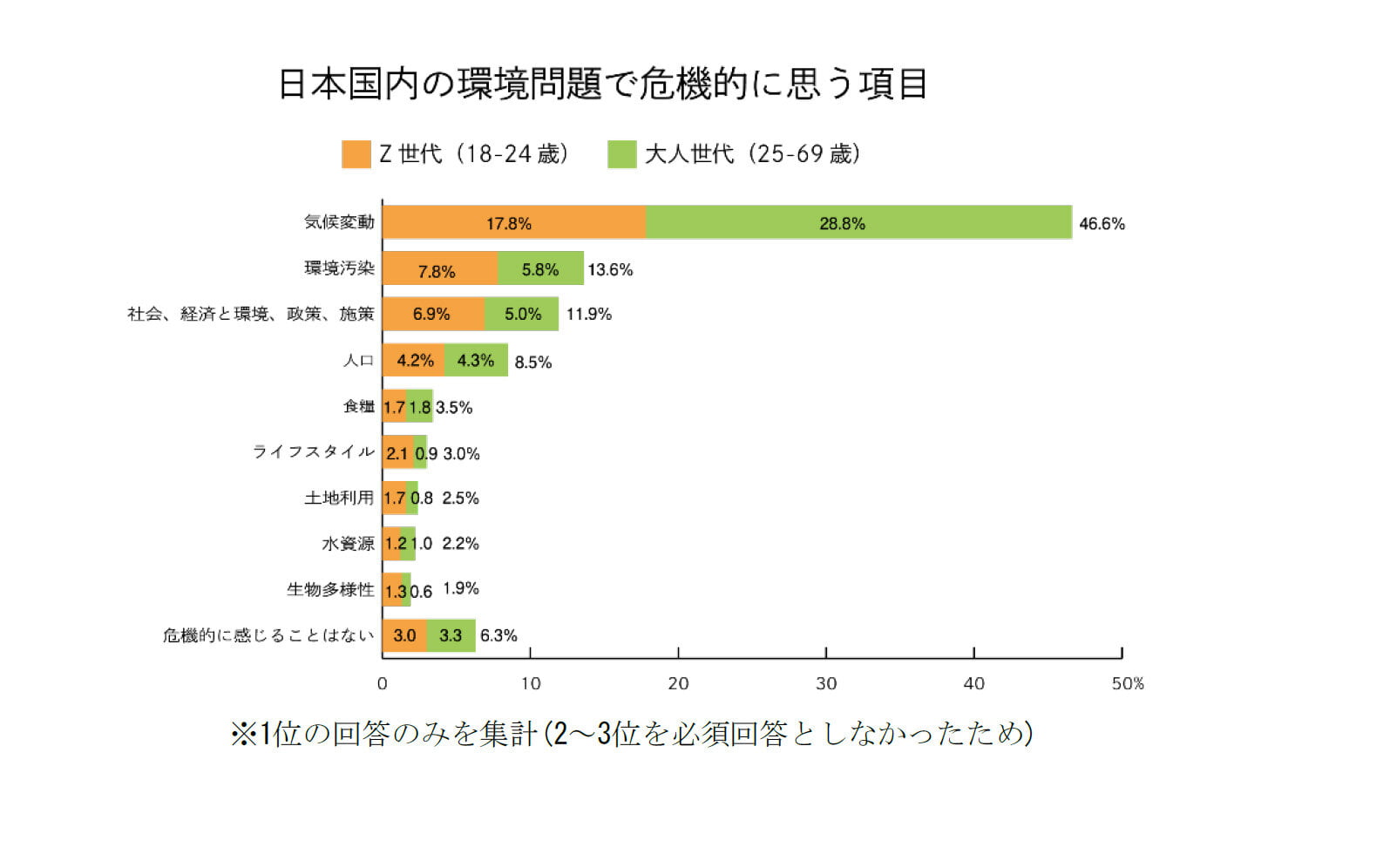

国内の環境問題で危機的だと思う項目の1位は6年連続で「気候変動」。「作物の不良で食料難が心配」「暑くて体調を崩しやすく熱中症も増えている」など、全世代が暮らしへの直接的な影響を実感している。

Q1.

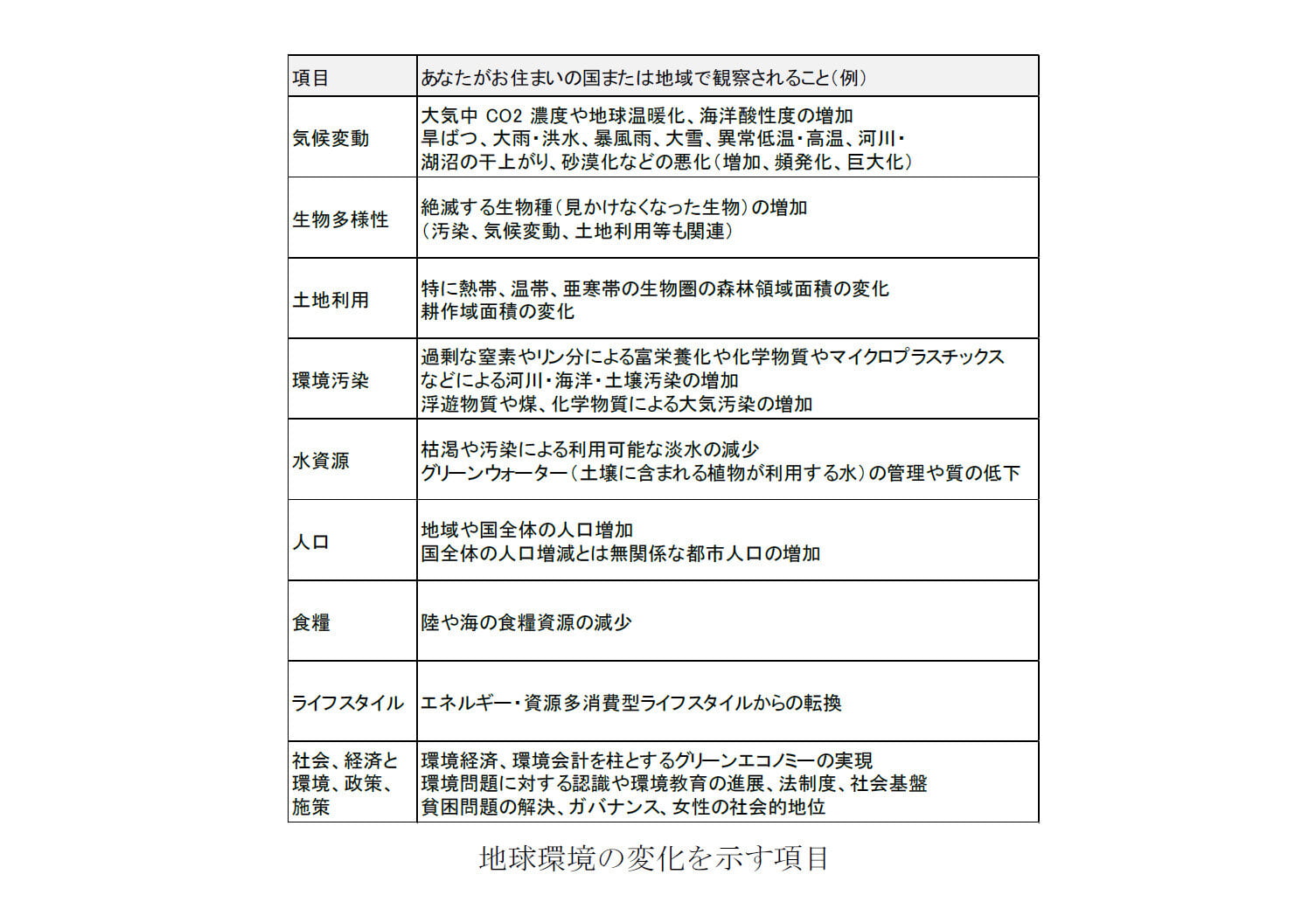

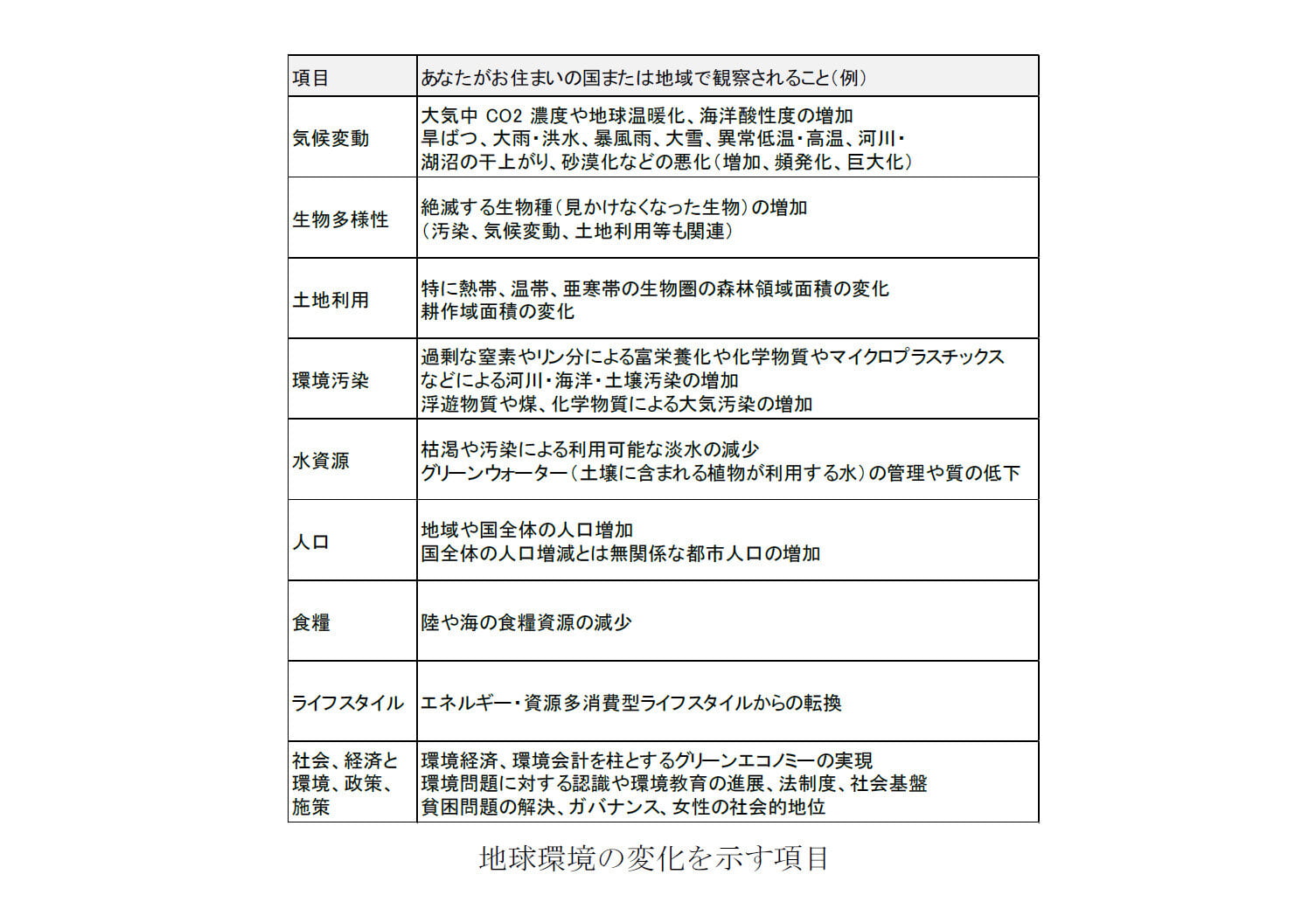

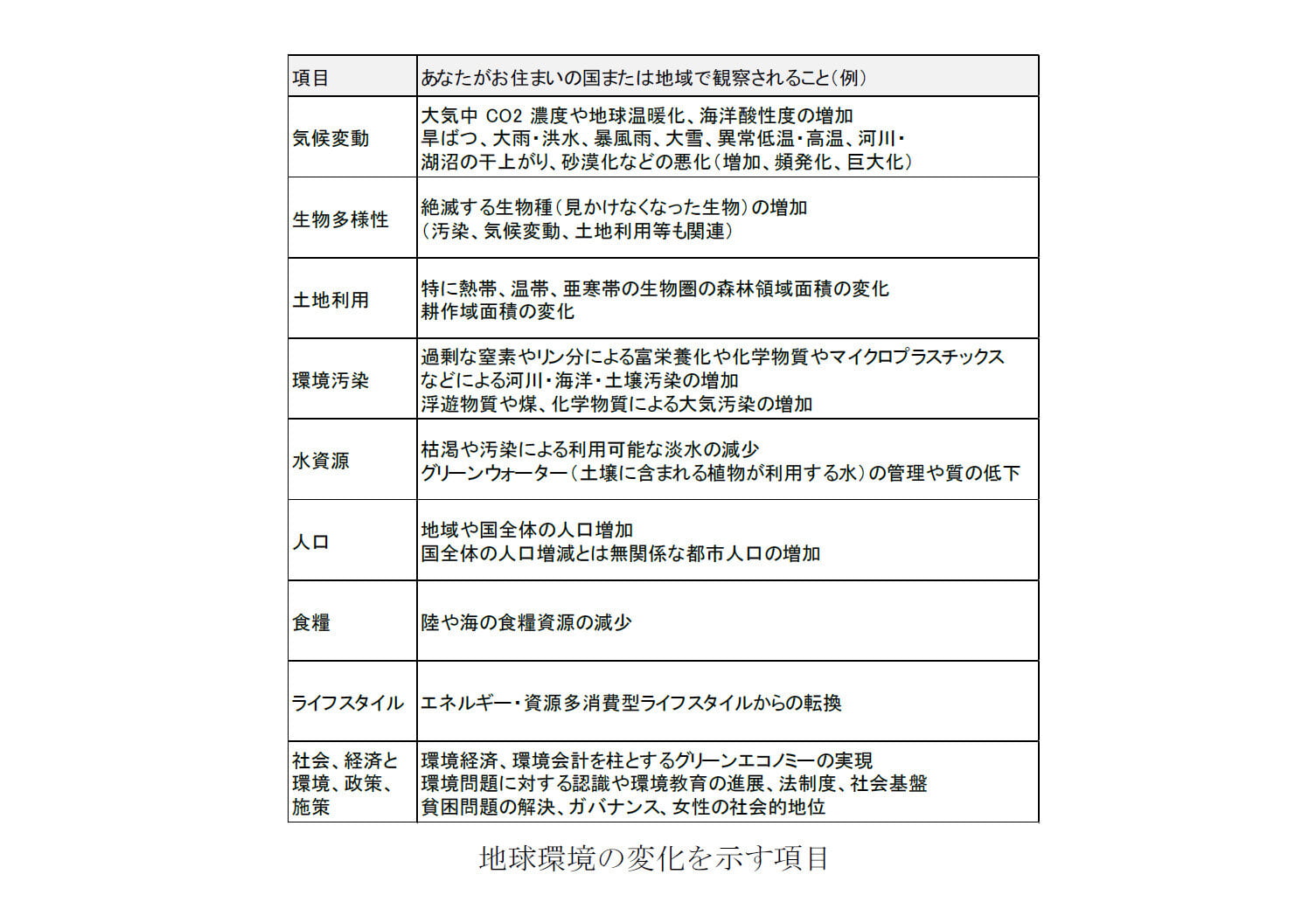

あなたが日本国内における環境問題を考える上で、危機的な状態にあると考える項目を表から3つ選んで、1位~3位の順位付けをしてください。

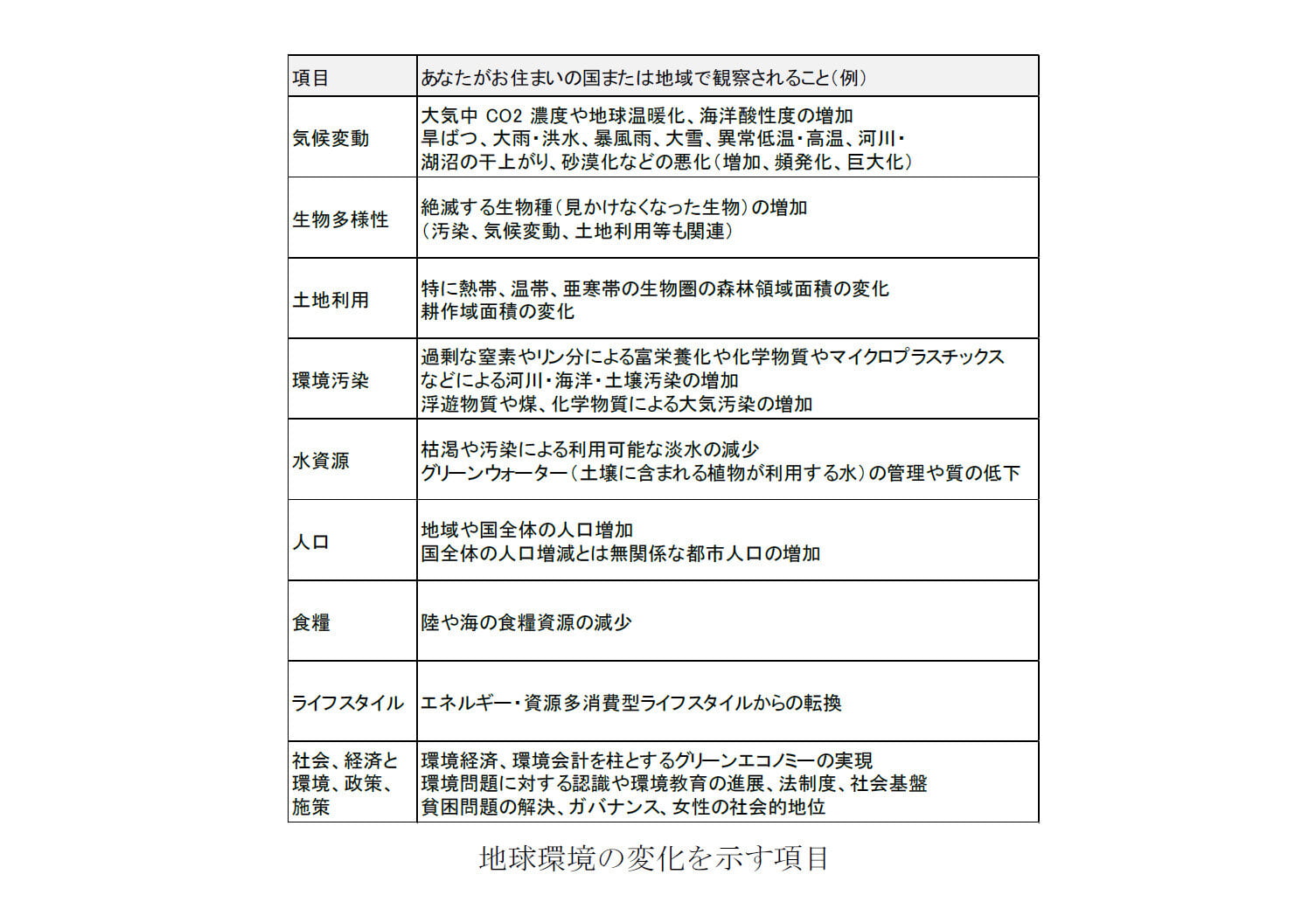

項目は、有識者を対象とした「地球環境問題と人類の存続に関するアンケート」と同内容のものを使用しています

- 日本国内における環境問題で、危機的な状態にあると考える項目として最も多かったのは、1位「気候変動」(46.7%)で、6年連続の1位となりました。その理由として最も多かったのは、夏の異常な猛暑や豪雨被害を懸念する回答でした。また、異常気象による作物の生育への影響や、それに伴う野菜や米の価格高騰などへの不安が寄せられています。猛暑については、連日のメディア報道、熱中症での体調不良など、実生活における体験を通じて危機を実感する人が多いようです。

- 2位は「社会、経済と環境、政策、施策」(11.6%)、3位「人口」(10.8%)の順となりました。「社会、経済と環境、政策、施策」では、物価高への政治的および経済的な対策について、将来にわたる生活に不安を感じる声がありました。「人口」については、「気候変動」同様にメディアでの報道を通じ、危機感を抱く人が多い結果となりました。また日本国内の急激な出生率低下、それに伴う人口減少、少子高齢化への懸念の声が多くあがりました。

- 一方で、「環境問題で危機的に感じることはない」と解答した割合が最も高かったのはZ世代で13.1%、次いで大人世代が9.1%、高校生世代は3.8%でした。今回初めて調査対象へ追加した高校生世代では、2022年度から高校で必修科目となった「総合的な探究の時間」を通じて環境問題に触れる機会が多く、その結果、環境への危機意識が高まっている可能性が伺えます。

- 高校生世代においては、「気候変動」(45.7%)に次いで「人口」(15.2%)への危機感が高く、Z世代や大人世代との間にギャップが見られます。

- 旭硝子財団が有識者を対象に実施した本年のアンケート調査結果でも、環境問題を考える上で最も多く選ばれた「地球環境の変化を示す項目」は、「気候変動」でした。

- 上位3位の項目を選んだ主な理由は、以下の通りです。(※回答より一部抜粋)

<気候変動>

■ 高校生世代:「何年も春と秋がなくなって夏がとても暑くなっていること。海面が上昇して土地が沈むかもしれないこと」「夏が暑すぎるから。親の世代の夏休みでは30度を超えるのが珍しかったそうだが、今では当たり前のように6月時点で30度を超えている。このまま地球温暖化が進むと、ツバルのように海面上昇によって生活範囲がどんどん狭くなる島国や、熱中症で亡くなる人が増えると思う。もう目の前まで危機が迫っているのに効果のある対策が打てていないのは大問題」

■ Z世代:「地球温暖化が加速し、5月から10月、11月まで蒸し暑い時期が続くと思うと、過ごしにくく、体調も崩しやすいと感じたから。また、水不足により作物を育てられなくなるから」「ここ何年も気温が上昇していることは、個人的にもしんどさが増していることや暑さで倒れる人の報道などをよく見ることから、何らかの対策が必要と思ったから」

■ 大人世代:「四季がなくなりつつあると実感。ニュースで地球温暖化やゲリラ豪雨といった熱帯化現象の言葉をよく聞くから」「近年、気温上昇は明らかで世界中で影響が出てきていると感じる。農家の我が家では、気温の高さや降雨量の多さのため作物の生育に影響が出ており、対応に試行錯誤している」「以前は被害のなかった近くの地域が毎年のように豪雨被害にあっていること」

<社会、経済と環境、政策、施策>

■ 高校生世代:「自分の地域でも学校の生徒数減少や高齢化が目立つし、家族が賃金について話していたり、テレビのニュースでもよく取り上げられ、とても身近に感じ、解決しなければならない問題だと思ったから」「物価の上昇に賃金の上昇が追いついていない問題や、政治の問題などがあるから」

■ Z世代:「先進国の中でも、人の多様性に関する意識が低いと感じるから」「紛争の多発」「そもそもの経済や環境、政策が良くならないと、他のことが良くなっても住みづらい環境は変わらないから」「日本の経済が不安。自分の将来が不安だから」

■ 大人世代:「環境問題に対する政策が不十分だと感じる」「現在全てが値上がりしてしまい、とても生活しづらい状況だから」「今の経済状況には不安を感じずにいられない」

<人口>

■ 高校生世代:「ニュースや学校の授業で取りあげられている」「少子高齢化が進み、人口の減少や生産年齢人口の減少によって経済への影響が現れると思うから」「自分の住む地域では過疎化が進んでいるため、小中学校の統合や、部活動の廃止、合併がここ最近で増えている」「少子化が進み未来の担い手が不足し、高齢者が増え続ける実態を肌で感じていて、どうにかしたいと思うから」

■ Z世代:「世界的には人口が増え続けていることに不安を感じていて、日本に目を向けても少子高齢化に特に不安を感じる」「少子高齢化と出生率の低下、将来設計で子どもの在り方について考えたため」

■ 大人世代:「マスコミの少子高齢化問題についての報道を見て」「少子化が進んでおり、今後労働人口が減って、経済力が失われていくかもしれないから」

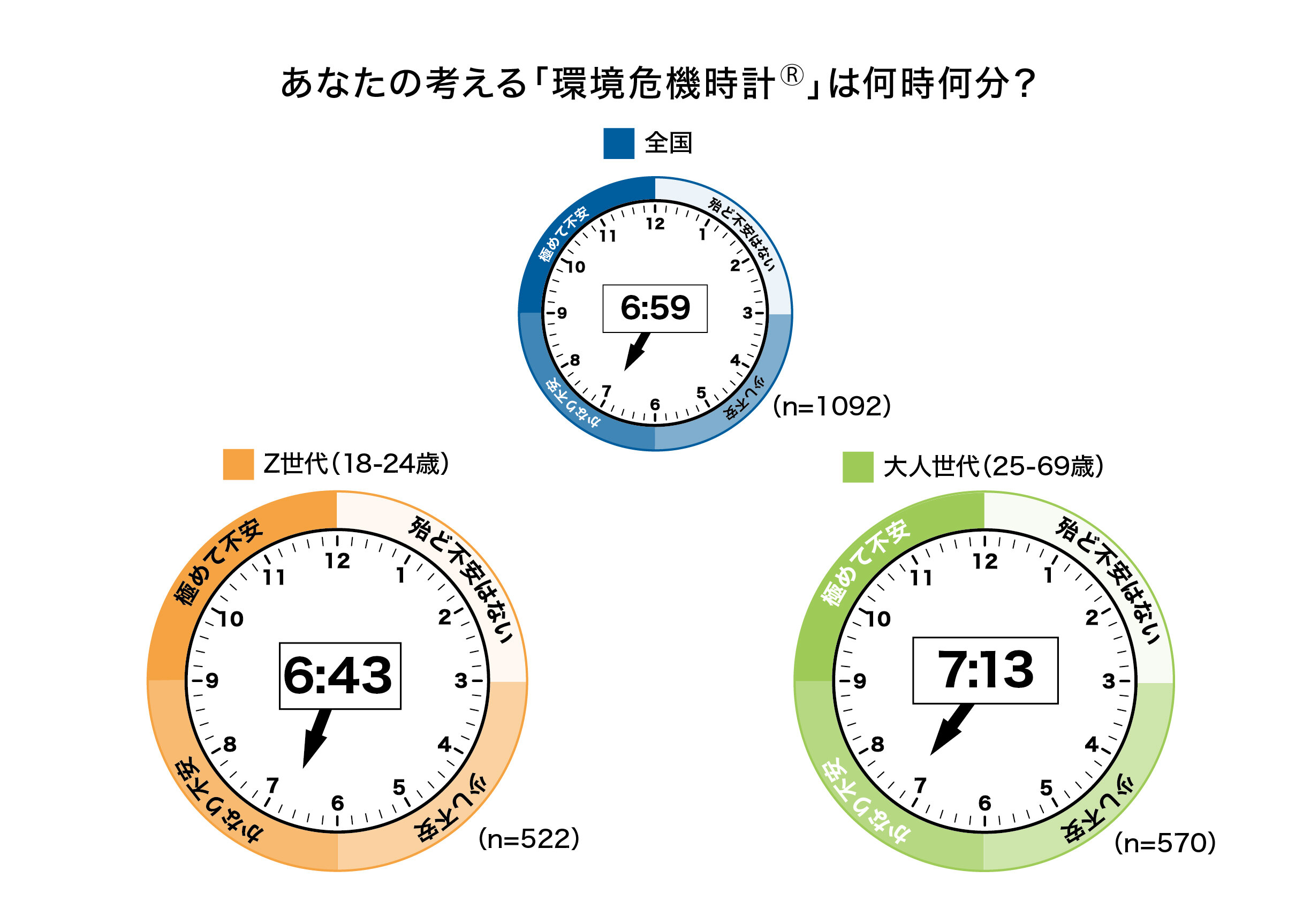

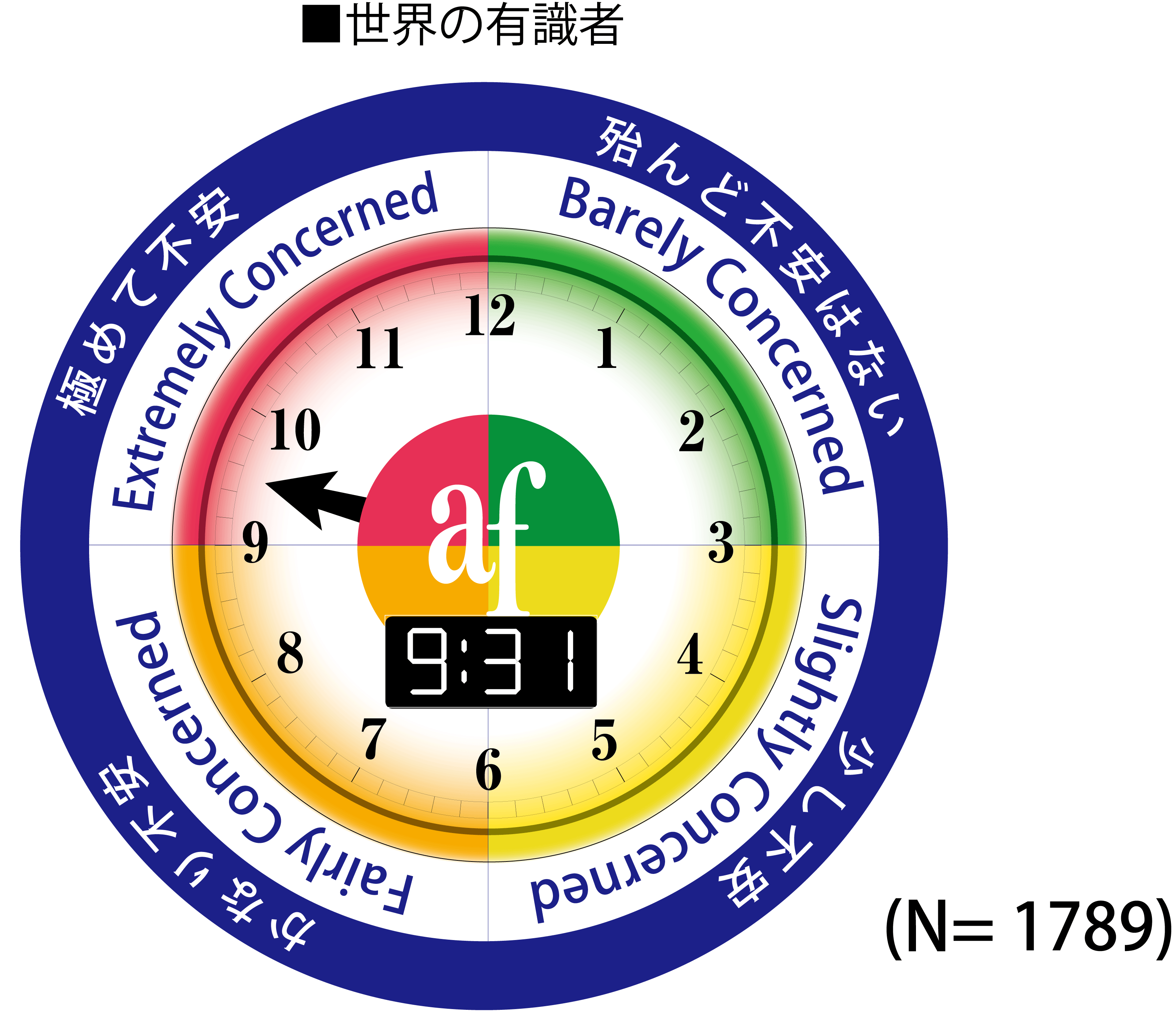

環境危機意識を時刻(0:01~12:00の範囲)で表す環境危機時計は、昨年より30分進んだ「7時29分」と「かなり不安」を示している。世代別では、高校生世代「7時23分」、Z世代「7時4分」、大人世代「7時55分」と大人世代の方が危機意識は高い。

日本の有識者の回答「9時39分」の「極めて不安」とは2時間強の差はあるが、いずれも不安を感じている。

Q2. 以下の図は、環境問題の意識を時計の針にたとえた「環境危機時計」とよばれるものです。以下の図を参照し、あなたの日本国内における環境問題への危機意識を時計の針に例えて0:10 ~ 12:00の範囲で○○時○○分と答えてください。※時刻は便宜上、10分単位記入。

- 環境問題への危機意識を時刻に例えると、全国平均は「7時29分」となり、「かなり不安」という結果になりました。世代別では、高校生世代「7時23分」、Z世代「7時4分」、大人世代「7時55分」で大人世代の方がより危機を感じている一方で、高校生世代はZ世代より危機意識を持っているとの結果となりました。

- 昨年の同調査では、全国平均で「6時59分」、Z世代で「6時43分」、大人世代で「7時13分」だったことから、昨年より危機意識が高まったと言えます。

- 有識者を対象とした本年の日本の環境危機時計の時刻は、「9時39分」で「極めて不安」となっており、一般生活者との意識には、2時間強程度の差があることがわかりました。

- 不安に感じる主な理由として、国内外での異常気象についての回答が多く寄せられました。

- その理由は、以下の通りです。(※回答より一部抜粋)

■ 高校生世代:「気温、海水温の上昇による作物、海産物の収量減少と価格の上昇。磯焼け、サンゴの白色化などの復元に時間がかかる問題があるから」「どの分野でも解決しなければならない問題が山程あるが、新たなエネルギー源が見つかったように解決策がぽっと出てくる可能性もあると思う」「気候変動などで近年、魚などが取れなくなっていることを聞き、食べ物がなくなってしまうのではないかと不安になっているから」

■ Z世代:「今年の異常な暑さを体感し、危機感を持っていること。このままだと近い将来外に出られない日(40度超えなど)が出てくるのではないかと怖い。生きていけるのだろうかと思う」「米不足から食糧への心配もある。農家の高齢化、若い世代の担い手不足、賃金が低いことなどを踏まえると、日本の食糧事情は少し危ないのではないかと思う」

■ 大人世代:「自分が生きている間は命に関わるほどの影響はないだろうと思う反面、想像以上に環境破壊のペースが速いため」「猛暑、ゲリラ豪雨、台風が多発し、豪雪などの被害も増え、日本から春と秋が消えたかのように、極端な気候に翻弄されている。人間の文明や知恵で解決できる段階ではないと感じる」「世界的な異常気象に関するニュースに毎日触れているから」

環境問題に関する近年のキーワードの認知度で、「バイオダイバーシティ」「ネイチャーポジティブ」「プラネタリーバウンダリー」などで、高校生世代の方が大人世代より3倍以上高い結果に。

Q3. 環境問題に関する近年のキーワードについて、あなたはどの程度知っていますか。

- 全国平均では「フードロス」「カーボンニュートラル」の認知度が高く、「バイオダイバーシティ」「ネイチャーポジティブ」「プラネタリーバウンダリー」等、比較的専門性の高いワードも一定の認知度がありました。全ての項目において、高校生世代の認知度が一番高いという結果となりました。

- 「バイオダイバーシティ」に関して、大人世代が「内容を詳しく知っている」「ある程度内容を知っている」のが、12.1%だったのに対し、高校生世代では、26.7%と2倍以上の認知度でした。

- 「ネイチャーポジティブ」では、大人世代が「内容を詳しく知っている」「ある程度内容を知っている」のが、9.5%だったのに対し、高校生世代は20.0%と、2倍以上の認知度でした。

- 「プラネタリ―バウンダリー」について、大人世代が「内容を詳しく知っている」「ある程度内容を知っている」のが7.4%だったのに対し、高校生世代では22.8%と3倍以上高い認知度でした。

- それぞれ「内容を詳しく知っている(人に説明できる)」と「ある程度内容を知っている」を足し、「知っている」の数とする。

「地球沸騰化の時代」に、個人で何かしらの行動を起こしている人は全国平均で75.6%。具体的な行動は、1位「エコな交通手段を利用」、2位「地元産や季節性ある食物を選択」、3位「家電や衣類などをリサイクル」など日常生活で実践できる行動が多い傾向。高校生世代は「学校で企画提案」「環境団体へ寄付」など、より積極的な行動をとっている割合が高い。

Q4. 2025年3月、気象庁などは、温暖化対策が取られなければ今世紀末の日本の年間平均気温が20世紀末に比べ「4.5℃」上昇し、猛暑日は18日程度増加、100年に1回クラスの大雨も頻繁に発生するようになり、災害が増える恐れがあると予測を発表しました。これに関し個人でできることとして、普段 あなたが取り組んでいる行動であてはまるものをお答えください。(複数回答)

- 全世代共通の1位は、「エコな交通手段を利用」で、日常生活で最も取り入れやすい行動のようです。

- 大人世代の2位とZ世代の3位は、「食物のローカル商品を心がけ、季節の野菜や果物を選ぶ」で、食生活に密着した消費行動を通じて環境問題に取り組む傾向がみられました。

- 高校生世代とZ世代の2位、大人世代の3位は、「使用済みの家電や衣類などを適切にリサイクルまたは寄付する」であり、世代を問わず身近な生活品のリサイクルには取り組みやすいようです。

- ペーパーレス、デジタル化については、大人世代の19.1%に比べて、Z世代は14.2%、高校生世代は11.9%と、学校などにおけるデジタル化はまだ進んでいないようです。

- 高校生世代で他の世代より多かった回答は、「学校や職場で、環境問題解決に向けた活動や企画提案を行う」14.8%と、「環境問題解決のために活動しているNGOなどの団体に対し、会員になったり寄付をしたりして支援する」10.0%でした。これは学校内外での環境問題に関する学習や情報に触れる機会が増えていることの表れであり、高校生世代は環境問題に対して積極的に行動していることが伺えます。

- 一方で、「何も行っていない」と回答したのは、全国平均で24.4%。高校生世代18.1%、Z世代29.6%、大人世代25.8%でした。高校生世代は他世代より環境問題に関して行動していると言えます。

日本における現時点の感覚的なSDGs達成度:高校生世代32.8%、Z世代28.5%、大人世代24.5%と、若い世代ほど高く評価。

Q5. 2030年までの目標に向けて、17あるSDGsが、全体として現時点でどの程度達成できていると思いますか。日本と世界の状況それぞれにおいて、全目標達成を100%として、1~100の数字でお答えください。目標に向かっていると思わない場合は「0」を入力してください。

- <日本における感覚的SDGs達成度>

- 高校生世代は32.8%で、若い世代ほどSDGsを達成されつつあると評価していることがうかがえます。

- 達成度を0と回答したのは全国平均13.3%(174名)と、危機感を持つ人も多く見受けられます。

- 全国平均は25.1%で、2030年の100%達成にはほど遠い数値となりました。

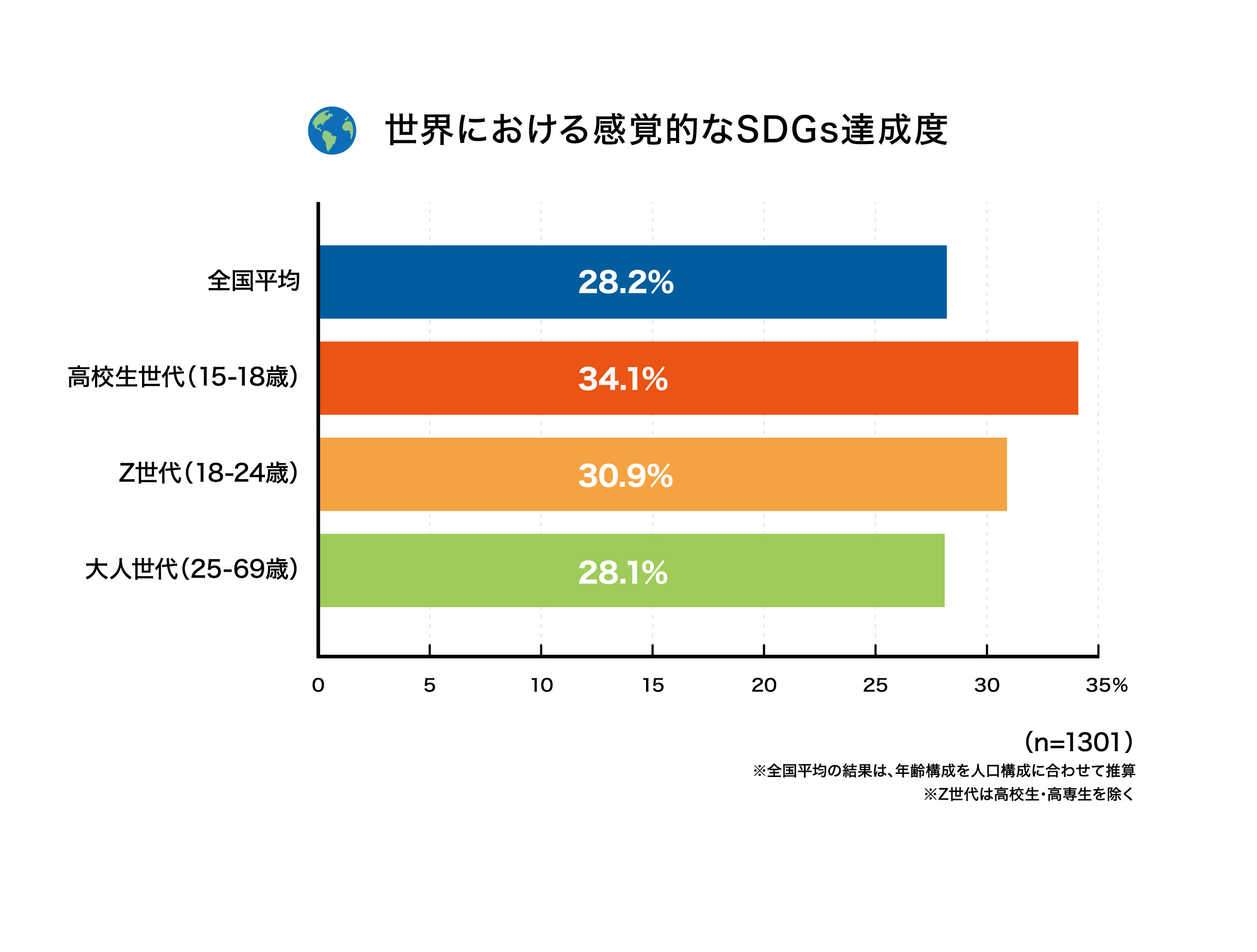

- <世界における感覚的SDGs達成度>

- 高校生世代は34.1%、Z世代は30.9%、大人世代は28.1%でした。日本国内と同様に、若い世代ほど、世界でSDGsは達成されつつあると評価しているようです。

- 達成度を0と回答したのは全国平均12.1%(157名)で、日本国内よりも厳しい評価をする人の割合がやや小さい結果でした。

- 感覚的達成度は、日本では25.1%、世界では28.2%となっており、世界の方が日本よりもわずかながらSDGs達成度が高いという感覚であることが分かりました。

- 日本の有識者を対象とした旭硝子財団の本年のアンケート調査結果で、全体の平均は28.4%、20代・30代は38.9%で、若い世代のほうが高い傾向は同様でした。

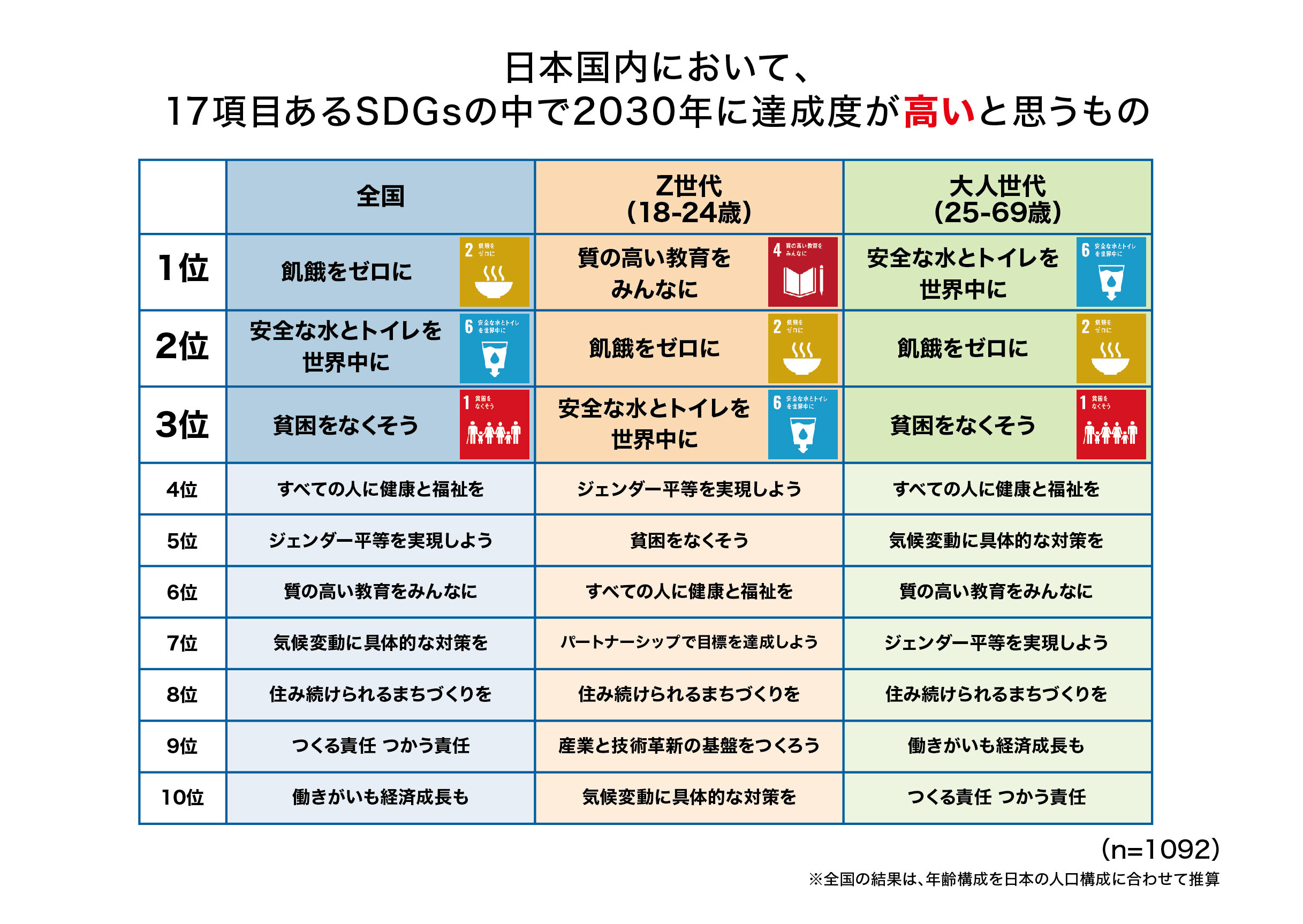

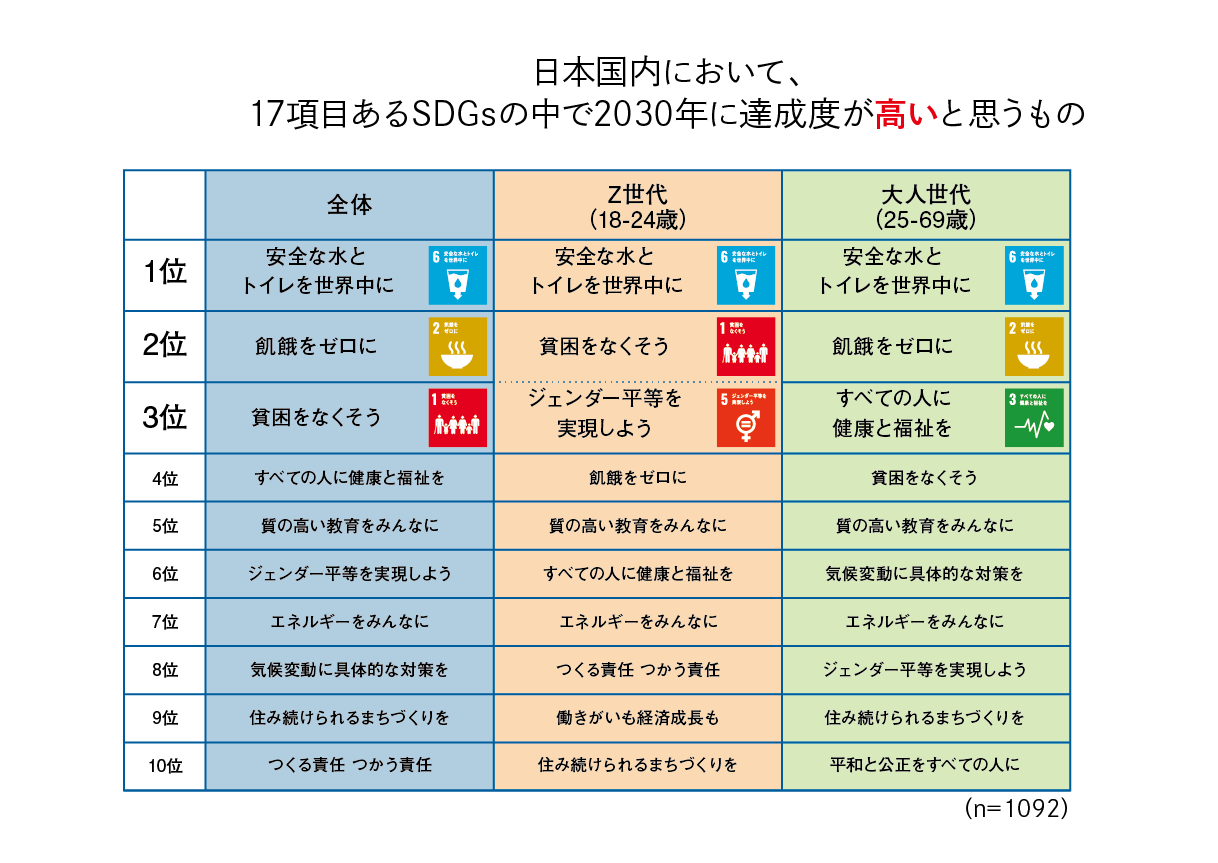

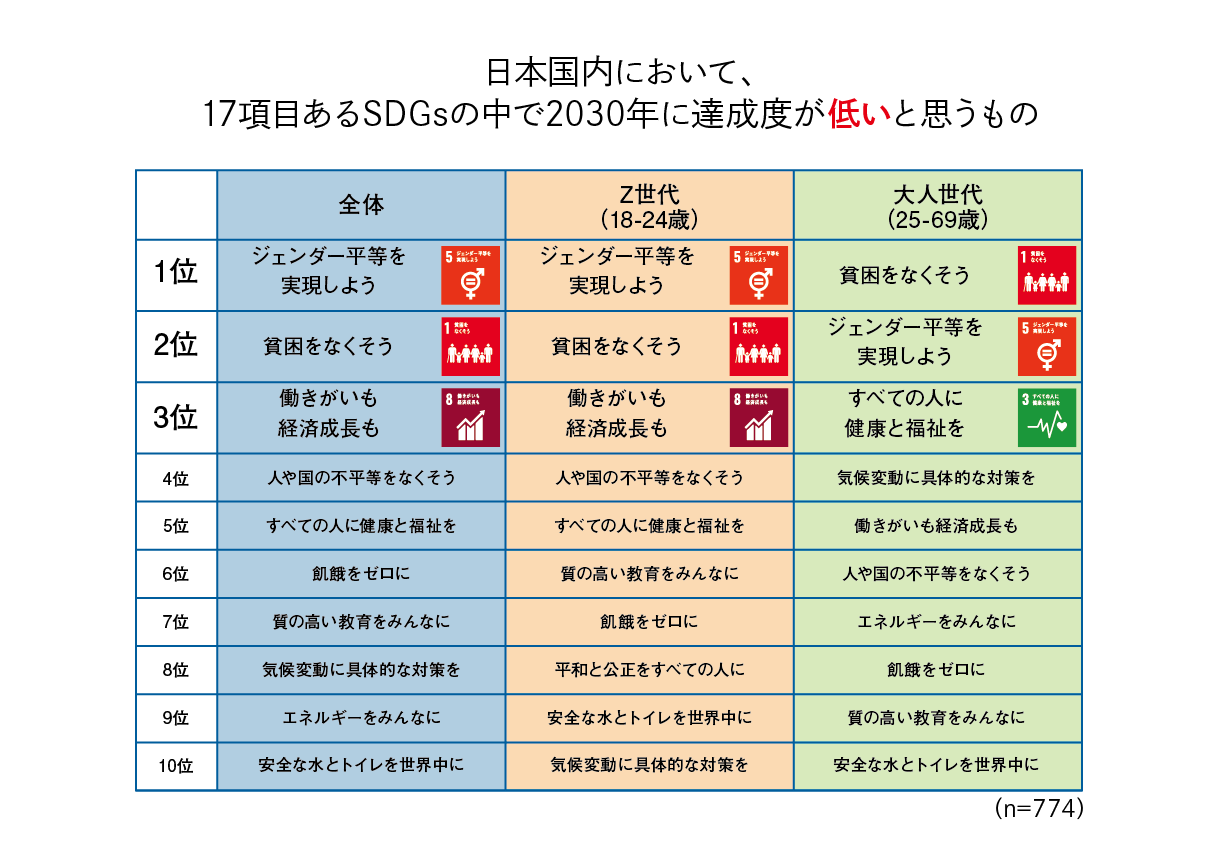

2030年に達成度が高いと思うSDGsの目標は、1位「貧困をなくそう」、2位「安全な水とトイレを世界中に」、3位「飢餓をゼロに」。達成度が低いと思う目標は、1位「貧困をなくそう」、同率2位で「働きがいも経済成長も」「気候変動に具体的な対策を」。全体として貧困に対する評価が二分した。

Q6. 2025年は、SDGsの達成期限である2030年まであと5年となる年です。日本国内において、17あるSDGsの目標の中で2030年に達成度が高い(あるいは低い)と思うものから順に1位~3位まで選んで順位付けをし、目標の番号でお答えください。

- 達成度が高いと思う目標は、昨年は1位「飢餓をゼロに」、2位「安全な水とトイレを世界中に」、3位「貧困をなくそう」という結果でした。今年は、昨年と順位は異なるものの、達成度が高いと感じている目標は概ね同じ傾向です。

- 高校生世代の2位は「質の高い教育をみんなに」でした。自身の生活に関わる目標の達成度に注目していることが伺えます。

- 世代間でギャップがあった項目は、「いずれも達成度は0に近い」で、Z世代は23.2%、大人世代は28.2%に対して、高校生世代は12.9%が選択しました。高校生世代はSDGsの進捗に比較的肯定的な評価をしているようです。ただし、全国平均では26.7%で、約4人に1人は達成度に関して悲観的な見方をしています。

- 達成度が低いと思う目標は、1位「貧困をなくそう」、同率2位で「働きがいも経済成長も」「気候変動に具体的な対策を」でした。「貧困をなくそう」は、達成度が高いとする回答にも多く挙げられており、評価が分かれる目標であることがわかります。

- 高校生世代、Z世代の2位はいずれも「ジェンダー平等を実現しよう」でした。2025年6月に世界経済フォーラムが発表したジェンダー・ギャップ指数では、日本は146カ国中118位でG7(主要7カ国)の中で最下位となっており、日本のジェンダー平等に対して、若者も厳しい見方をしていることがわかります。

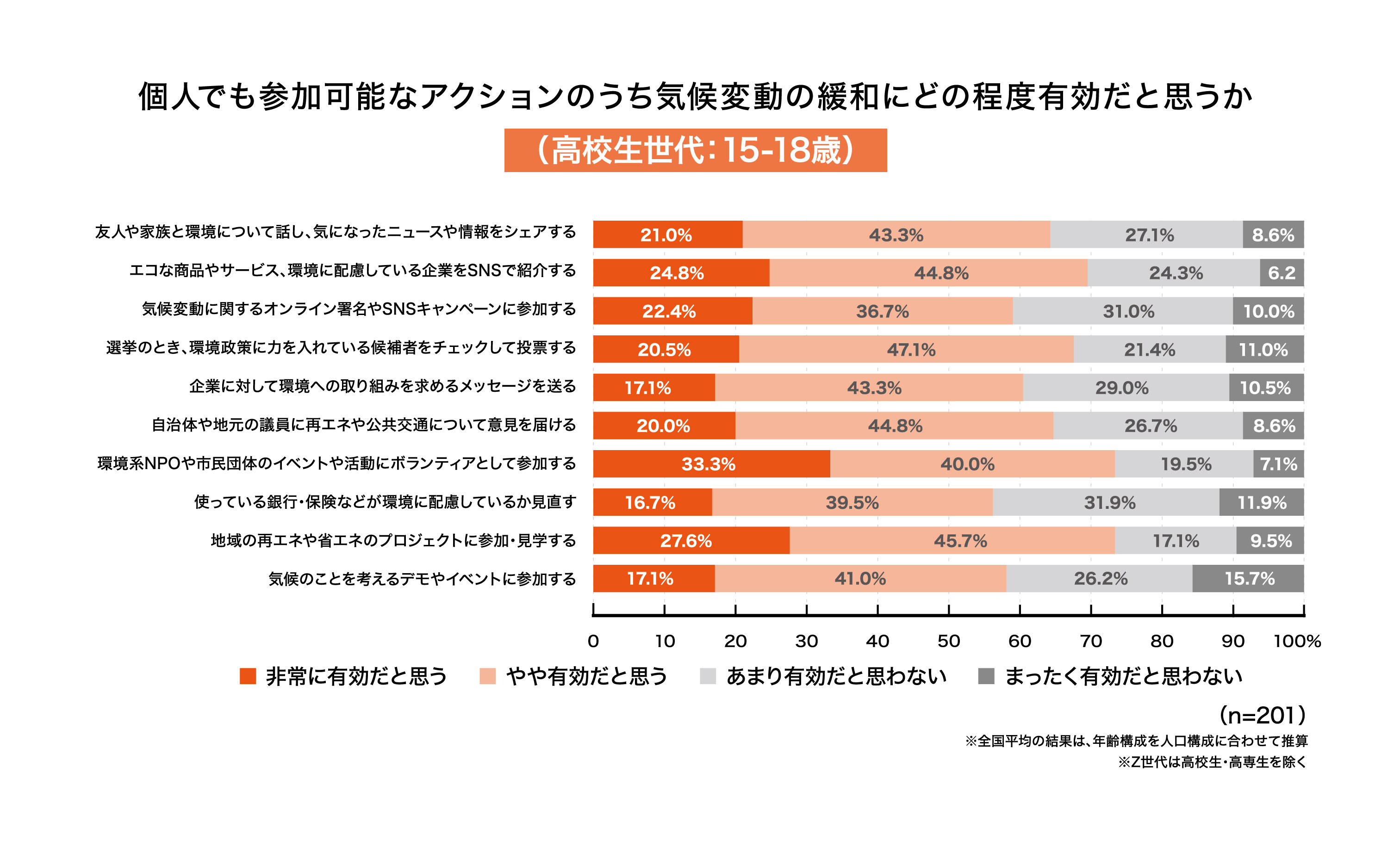

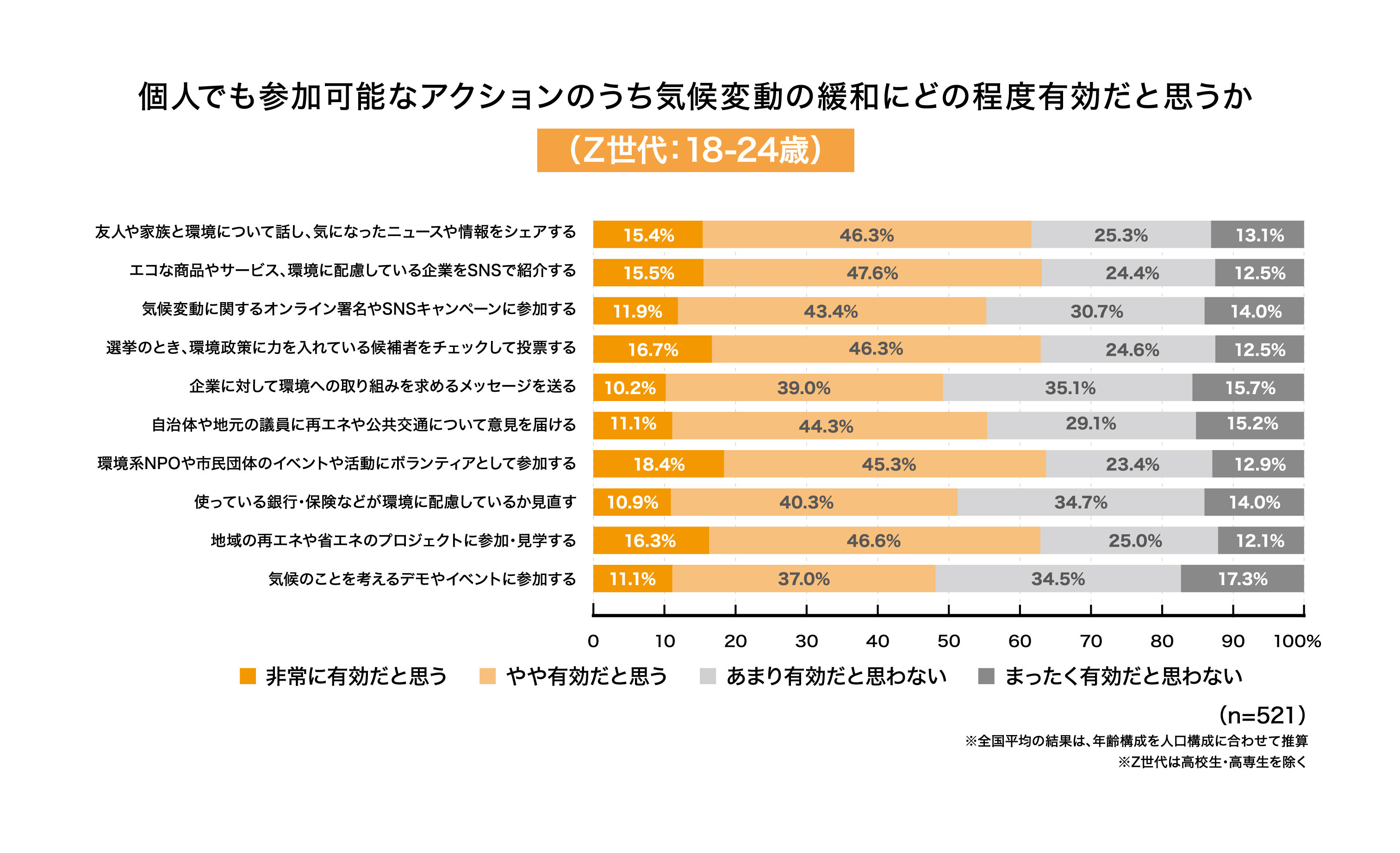

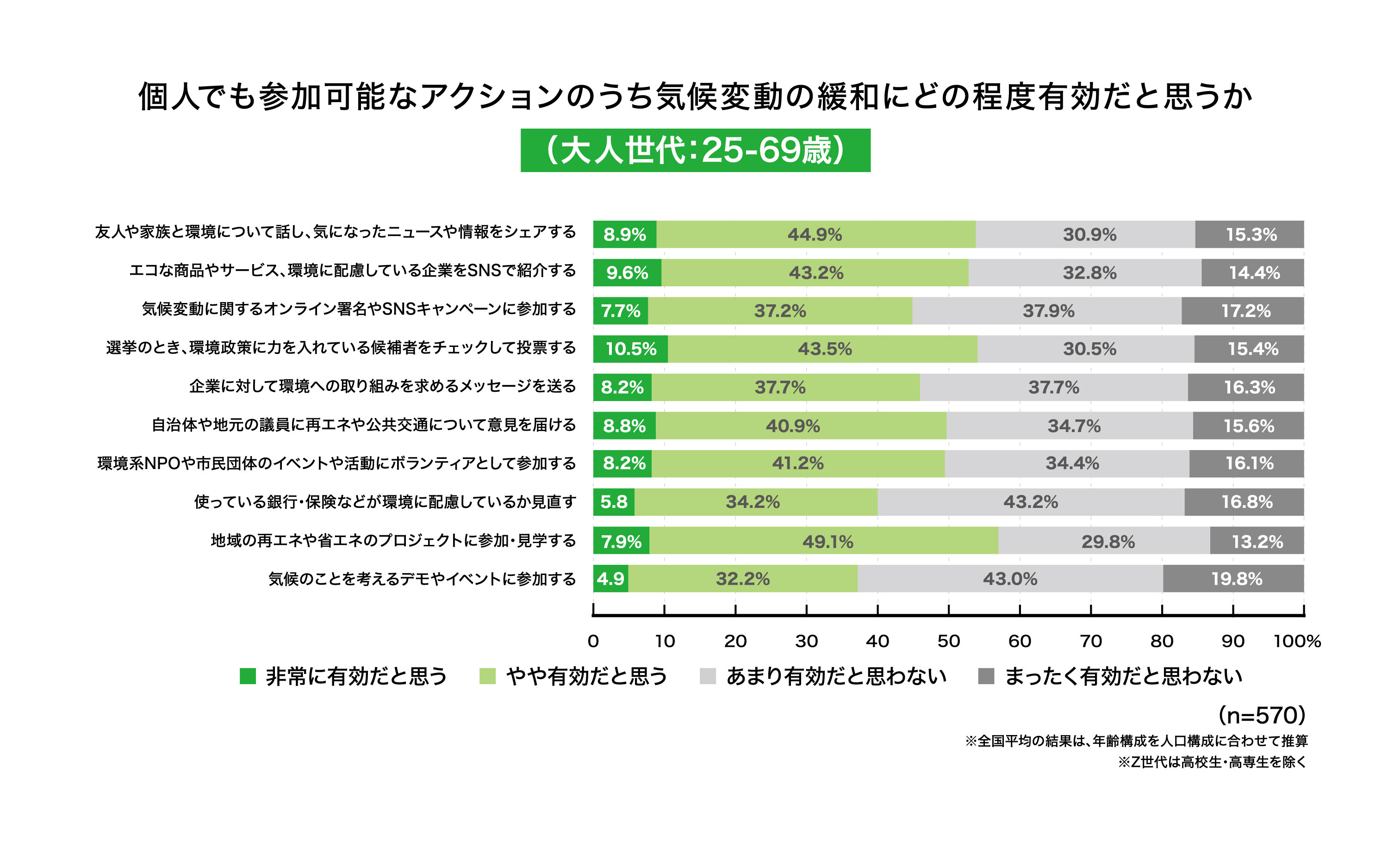

- 高校生世代の73.3%が、「環境系NPOや市民団体イベント活動にボランティアとして参加する」や「地域の再エネや省エネのプロジェクトに参加・見学する」ことを有効と回答。イベントやプロジェクトへの参加、個人のアクション項目を有効と考える高校生が多いことが伺えます。

- 高校生世代は、全てのアクション項目について有効と捉える割合が高く、逆に大人世代は、いずれの項目に対しても「まったく有効だと思わない」との回答が2割弱ありました。Q4の選択肢にあるような日常生活や経済に付随する活動の方をポジティブに評価しているようです。

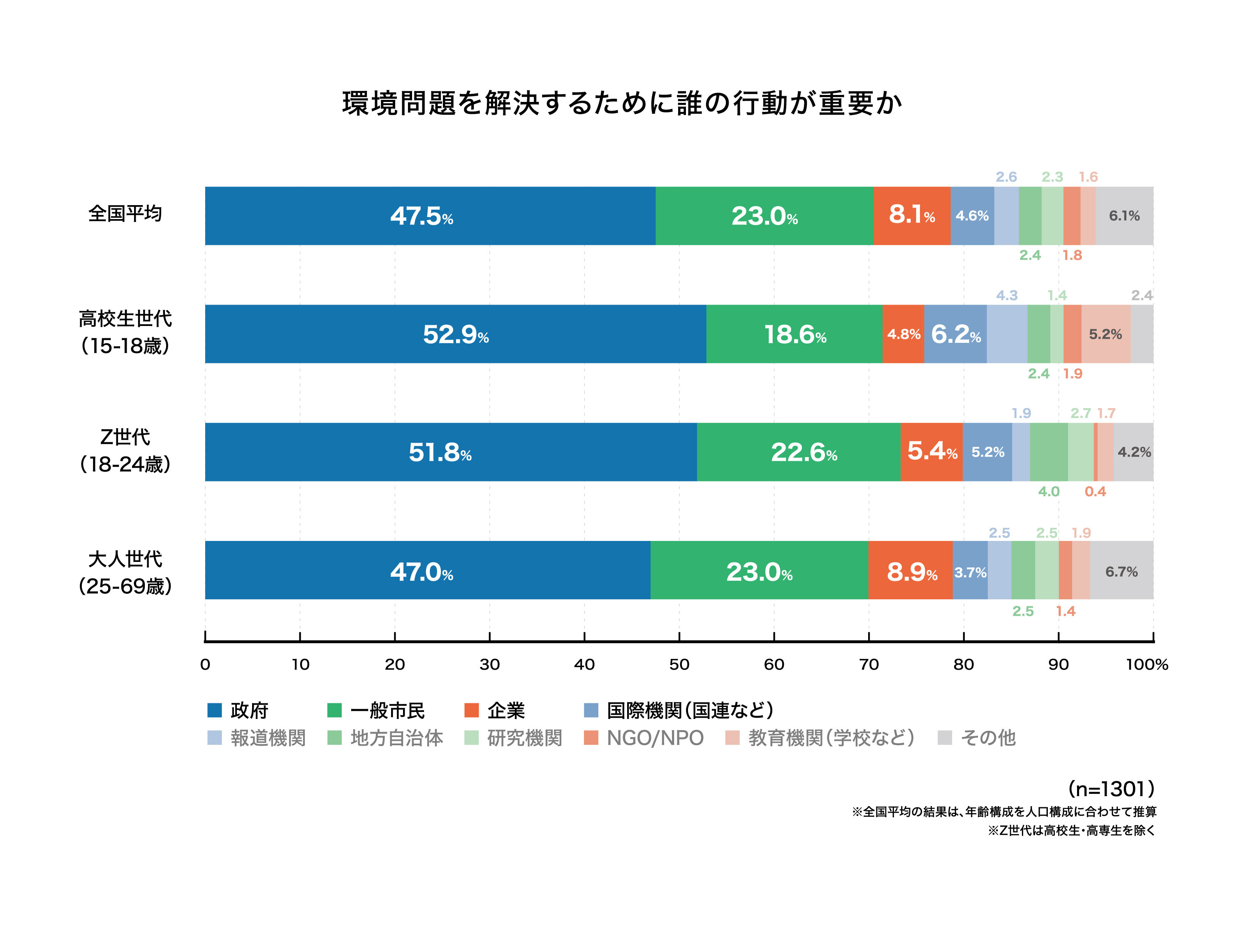

それぞれ「非常に有効だと思う」と「やや有効だと思う」を足し、「有効」の数とする。 - 全世代共通で、1位は政府(高校生世代52.9%、Z世代51.8%、大人47.0%)、2位は一般市民(高校生世代18.6%、Z世代22.6%、大人23.0%)でした。

- 世代間で差が見られたのが3位以降でした。高校生世代は、3位が国際機関(6.2%)、4位が教育機関(5.2%)。Z世代・大人世代は、3位はともに企業(Z世代5.4%、大人世代8.9%)、4位はZ世代が国際機関(5.2%)、大人世代はその他(6.7%)という結果でした。高校生世代は環境問題の学習を通じて、国際機関や教育機関の役割が重要と考えているとみられます。

- 上位2位の項目を選んだ主な理由は、以下の通りです。(※回答より一部抜粋)

<1位 政府>

■ 高校生世代:「一人が頑張ったところで全体的にみると大して変わらないので、社会全体を動かせるところが先導すべきだと思うから」「政府が積極的に環境問題に力を入れ、企業に力を貸し、法律を制定しなければ、個々の利益を優先する国民は自主的には動かないし、そもそも環境問題は個人の力では改善が難しいから」「政府が地方の実情を把握した上でしっかりとした施策を打ち出せれば地方自治体も国民もついてくると思うから」

■ Z世代:「多少の義務を設けなければ、もう間に合わないと思うため」「法律になれば、みんなが守ると思うから」「市民が環境問題について行動を起こしたとしても、目を向けるのは環境問題に関心のある人ばかり。市民が行動を起こしても問題解決に導くことはできないと思う。国が環境問題についてルールを定めれば国民は従わざるを得なくなり、解決に繋がっていくと思う」「国民全体に広く環境問題の重要性を訴えたり、規制を課すことができるから」

■ 大人世代:「国が本格的にもっと動かないダメだと思う」「個人レベルで出来ることには限界があり、トップダウンで強力かつ有効な政策をもって取り組むべき課題と考えるため」「実行するためにはある程度の資金と強制力が必要」「個人の力だけでは難しい」

<2位 一般市民>

■ 高校生世代:「政府が動いても、市民が行動しようと思わないと意味ないから」「市民が声をあげ、政治に反映させていくことが大事だから」「一人一人が意識して行動しないと、何も変わらないと思うから」

■ Z世代:「市民一人一人が意識することで、小さな力が合わさり、大きな力になると思うから」「一人ひとりの行動が未来をつくるから」「いくら企業や政府が方針を示しても、一般市民の協力がなければ実行されないし、前に進まないと思うから」

■ 大人世代:「結局は、市民全体が意識しなければ社会は変わらないと思うので」「個々の継続力が社会を変えるのには必要」「みんなが知って、実行することが大切だから」 - 国内の環境問題で危機的だと思う項目1位は5年連続で「気候変動」、線状降水帯の発生・長期化する猛暑・食糧難を懸念。2位「人口」、3位「社会、経済と環境、政策、施策」。

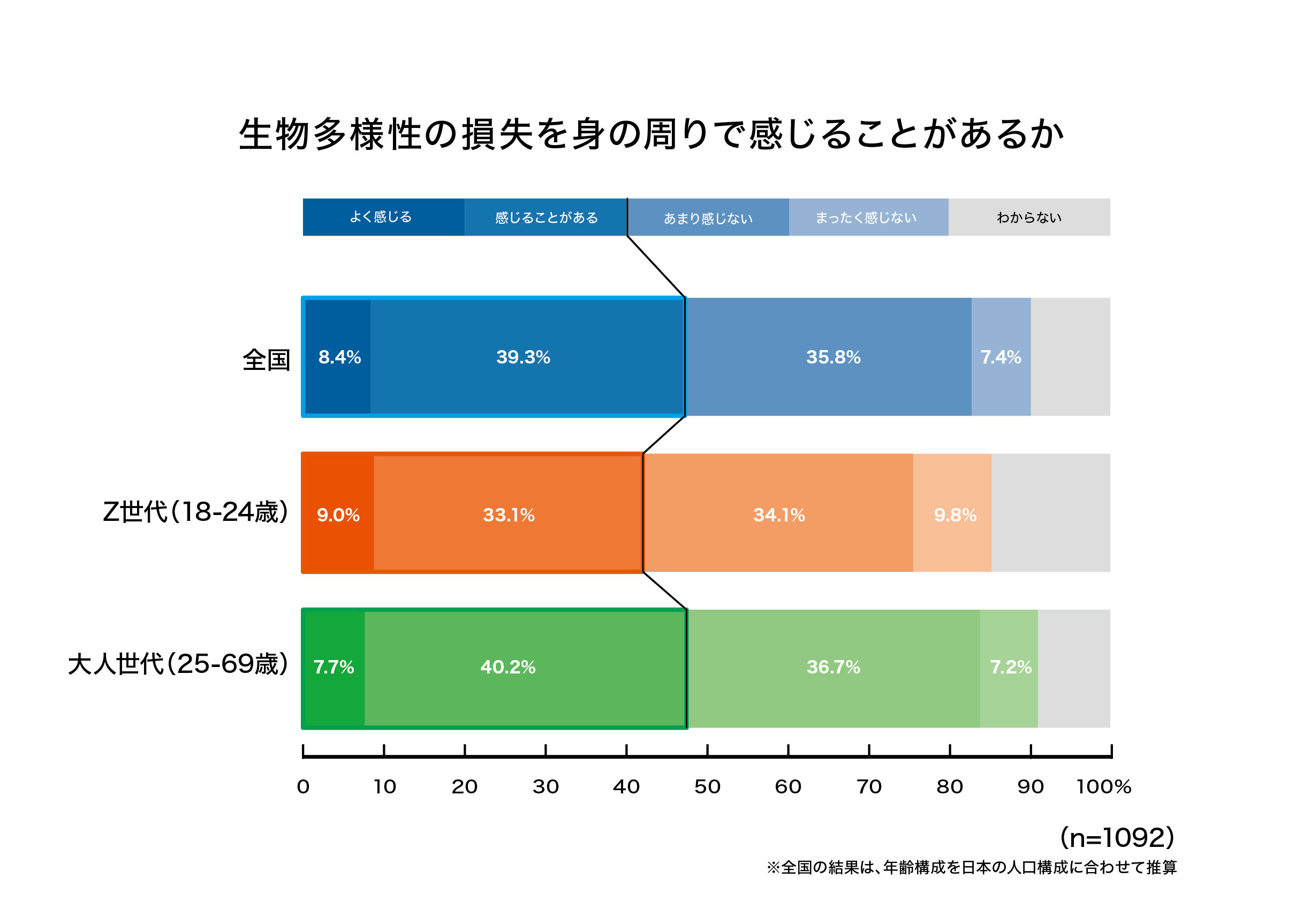

- 「気候変動」と並び大きな課題となっている「生物多様性の損失」について、全国平均で47.7%が「身の回りで感じる」。大人世代の方がZ世代より関心がやや高い。

- 環境危機時計Ⓡ(環境危機意識を時刻(0:01~12:00の範囲)に例えたもの)は、「6時59分」と「かなり不安」を感じている。世代別では、Z世代「6時43分」、大人世代「7時13分」と大人世代の方が危機意識は高い。

日本の有識者の回答「9時37分」の「極めて不安」とは2時間強の差はあるが、いずれも危機意識は高い。 - 「地球沸騰化の時代」に対し、個人で何かしらの行動を起こしている人は全国平均で74.5%。取り組んでいる行動1位「エコな交通手段を利用」、2位「地元産や季節性ある食物を選択」、3位「家電や衣類などをリサイクル」など普段の生活でできるアクションが多い傾向に。「再エネへ切り替え」「環境団体へ寄付」などより積極的に行動している人は22.5%に。

- 2023年時点の感覚的なSDGs達成度は、全国平均24.7%。Z世代30.5%で、大人世代23.8%よりやや高い。

- 2030年に達成度が高いと思うSDGsの目標は、1位「飢餓をゼロに」、2位「安全な水とトイレを世界中に」、3位「貧困をなくそう」。達成度が低いと思う目標は、1位「貧困をなくそう」、2位「ジェンダー平等を実現しよう」、3位「働きがいも経済成長も」。Z世代の1位は昨年に引き続き「ジェンダー平等を実現しよう」で、ジェンダー平等の達成には悲観的な傾向に。

- ※Q1,Q3,Q5,Q6の設問については、旭硝子財団が実施している世界の環境問題に携わる有識者を対象とした「地球環境問題と人類の存続に関するアンケート」の2024年の調査を、一般生活者向けに簡易化して調査した内容です。

※各設問における全国平均の結果は、年齢構成を日本の人口構成に合わせて推算したものです。

※「地球環境問題と人類の存続に関するアンケート」は、1992年から毎年実施しており、旭硝子財団保有データベースに基づき、世界各国の政府・自治体、NGO/NPO 、大学・研究機関、企業、マス・メディア、民間等の環境問題に関する有識者に、地球環境に関する現状認識を問うものです。有識者が人類存続に対して抱く危機感を時計の針で表示する「環境危機時計®」を独自に設定し、毎年アンケート調査をしています。 - 日本国内における環境問題において、危機的な状態にあると考える項目として最も多かったのは、1位「気候変動」(45.5%)で、2020年から毎年実施している本調査において、5年連続で1位となりました。その理由として、線状降水帯などの豪雨や長期化する猛暑、それによる農作物への影響で食糧難を懸念する回答が寄せられました。

- 続いて、2位「人口」(13.3%)、3位「社会、経済と環境、政策、施策」(11.4%)の順となりました。

「人口」については、2020年の同調査では6.9%でしたが、年々関心が寄せられ今年は6.4ポイント高い結果となりました。日本国内の急激な出生率低下による人口減少に、懸念の声があがりました。 - Z世代・大人世代ともに上位3位は同じ結果となり、世代を超えて「気候変動」に危機感を抱いていることがわかりました。

- 有識者を対象とした旭硝子財団の本年のアンケート調査結果でも、環境問題を考える上で最も多く選ばれた「地球環境の変化を示す項目」は、「気候変動」でした。。

- 上位3位の項目を選んだ主な理由は、以下の通りです。

一部抜粋

<気候変動>

「年々最高気温が上がっていて過去には地球温暖化と言われていた気候変動が地球沸騰化まで呼ばれるようになり、これからの地球の未来が不安」

「子供の頃と比べると雨の降り方も異常だし、線状降水帯なんて発生しなかった。夏も最近は5月から10月ぐらいまで、30度超えがふつうに多々あって、過ごしやすい季節が無くなった気がする」

「年々気温が上昇していたり、雨の降り方も以前とは違ってしまっていることを見て、このままでは雨だけの問題ではなく、食糧問題も深刻になってしまうと思う」

<人口>

「大都市を除くどの地域においても、人口減少が問題になっているから。また、少子高齢化社会に突入してから出生数が年々減少しており危機的状況であると感じている」

「年金を支払う年齢になり、数少ない若い世代で多くの高齢者を支えていることを実感した」

「少子高齢化が進み移民は増え、治安は悪化、税負担は重くなる、過疎化が進展など授業で習った」

<社会、経済と環境、政策、施策>

「気候変動は重大な危機であるけれど、それを引き起こしているのは人間の活動によるものなので、人間の力で何とか改善の余地・方法のあるものがまだまだ進んでいない危機感の方が大きい」

「物価高で価格高騰のわりに給料はあまり上がらず、社会が上手く循環していない気がする」

「給料が上がらず物価のみ上がり社会福祉は制度疲労を起こしており、政治が全く機能していない」

- 生物多様性が失われつつあることを身の回りで「よく感じる」8.4%、「感じることがある」39.3%を合わせて47.7%、全国の約半数が損失を感じている傾向がみられました。

- 世代別では、Z世代が「よく感じる」9.0%、「感じることがある」33.1%を合わせて42.1%、大人世代が「よく感じる」7.7%、「感じることがある」40.2%を合わせて47.9%と、大人世代の方が5.8ポイント高い結果となりました。

- 環境問題への危機意識を時刻に例えると、全国平均で「6時59分」となり、「かなり不安」という結果になりました。世代別では、Z世代は「6時43分」、大人世代は「7時13分」で大人世代の方がより危機を感じているものの、いずれも「かなり不安」という結果でした。

- 過去の同調査では、全国平均で2020年「6時30分」、2021年「6時21分」、2022年「7時1分」、2023年「6時26分」と、年によって多少の差はあるものの継続して危機感を抱いている傾向が見られました。

- 有識者を対象とした旭硝子財団の本年の日本の環境危機時計Ⓡの時刻は、「9時37分」で「極めて不安」と回答しており、一般生活者との意識には、2時間強程度の差があることがわかりました。

- 不安に感じる主な理由として、国内外での異常気象についての回答が多く寄せられました。

- その他の理由は、以下の通りです。

一部抜粋

「地球温暖化に伴い『これまでにない』という用語を毎年聞くことになった」

「世界規模で様々な環境危機が問題になっており、その対策については国内でもほとんど進んでいないように感じられる」

「近年の夏は暑すぎて子どもたちが外で遊んだり、部屋にいたとしても暑くて熱中症になりかねない状況だと思うから」 - 地球沸騰化の時代に対し、普段個人で何かしらの行動を起こしている人(「何も行っていない」と答えた25.5%以外の人)は、全国平均で74.5%でした。

- 最も多く取り組まれていたのは、「公共交通機関や自転車、徒歩など、エコな交通手段を利用する」36.2%、次いで「食物のローカル消費を心がけ、季節の野菜や果物を選ぶ」27.9%でした。

- より積極的な行動と考えられる「太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーに切り替える」「ビーチクリーン活動や、植樹活動など環境保全の活動に参加する」などの取り組みについて、そのうち一つでも選択した人は22.5%でした。

- 有識者を対象とした旭硝子財団の本年のアンケート調査結果でも上記の取り組みをあげている人が多く見られました。

- 一方で「何も行っていない」25.5%となり、Q1の「環境問題で危機的に感じることはない」9.9%と比較すると、環境問題への危機意識はあっても実際の行動に移せていない人が15.6%いることがわかりました。

- 2023年時点での感覚的なSDGs達成度について、全国平均で24.7%という結果となりました。

- 一方、達成度0%と回答したのは14.7%と、1割強から厳しい評価がみられました。

- 世代別では、Z世代の平均は30.5%、大人世代の平均は23.8%と、Z世代の方が6.7ポイント高い結果となりました。

- 有識者を対象とした旭硝子財団の本年のアンケート調査結果でも、若い世代のほうが感覚的な達成度が高い傾向は同様でしたが、世界平均31.0%と日本の全国平均24.7%より高い結果でした。

- SDGsの目標のうち2030年において達成度が低いと思うものは、25か国全体で1位「貧困をなくそう」、2位「人や国の不平等をなくそう」、3位「平和と公正をすべての人に」となりました。世界的にロシア・ウクライナ問題の影響があってか、平等や平和について懸念を示す傾向がみられました。

- 有識者を対象とした旭硝子財団の本年のアンケート調査結果では、自分の住む国・地域で2030年に達成度が低いと思うものは、1位「貧困をなくそう」となりました。

- 日本国内では、1位「ジェンダー平等を実現しよう」、2位「働きがいも経済成長も」、3位「貧困をなくそう」となりました。

- SDGsの目標のうち2030年において達成度が高いと思うものは、1位「飢餓をゼロに」、2位「安全な水とトイレを世界中に」、3位「貧困をなくそう」となりました。

- 有識者を対象とした旭硝子財団の本年のアンケート調査結果では、自分の住む国・地域で2030年に達成度が高いと思うものの1位は、「産業と技術革新の基盤をつくろう」でした。

- 全国平均で「いずれも達成度は0に近いと思う」が26.7%と、達成に対し厳しい意見もみられました。

- SDGsの目標のうち2030年において達成度が低いと思うものは、1位「貧困をなくそう」、2位「ジェンダー平等を実現しよう」、3位「働きがいも経済成長も」となりました。

- 有識者を対象とした旭硝子財団の本年のアンケート調査結果では、自分の住む国・地域で2030年に達成度が低いと思うものの1位は、「貧困をなくそう」でした。

- Z世代・大人世代ともに、順序の差はあるものの上位3位は同じ項目となりましたが、Z世代の1位が昨年に引き続き「ジェンダー平等を実現しよう」となり、昨今社会課題となっている性差別に対して問題解決を悲観している傾向がみられました。

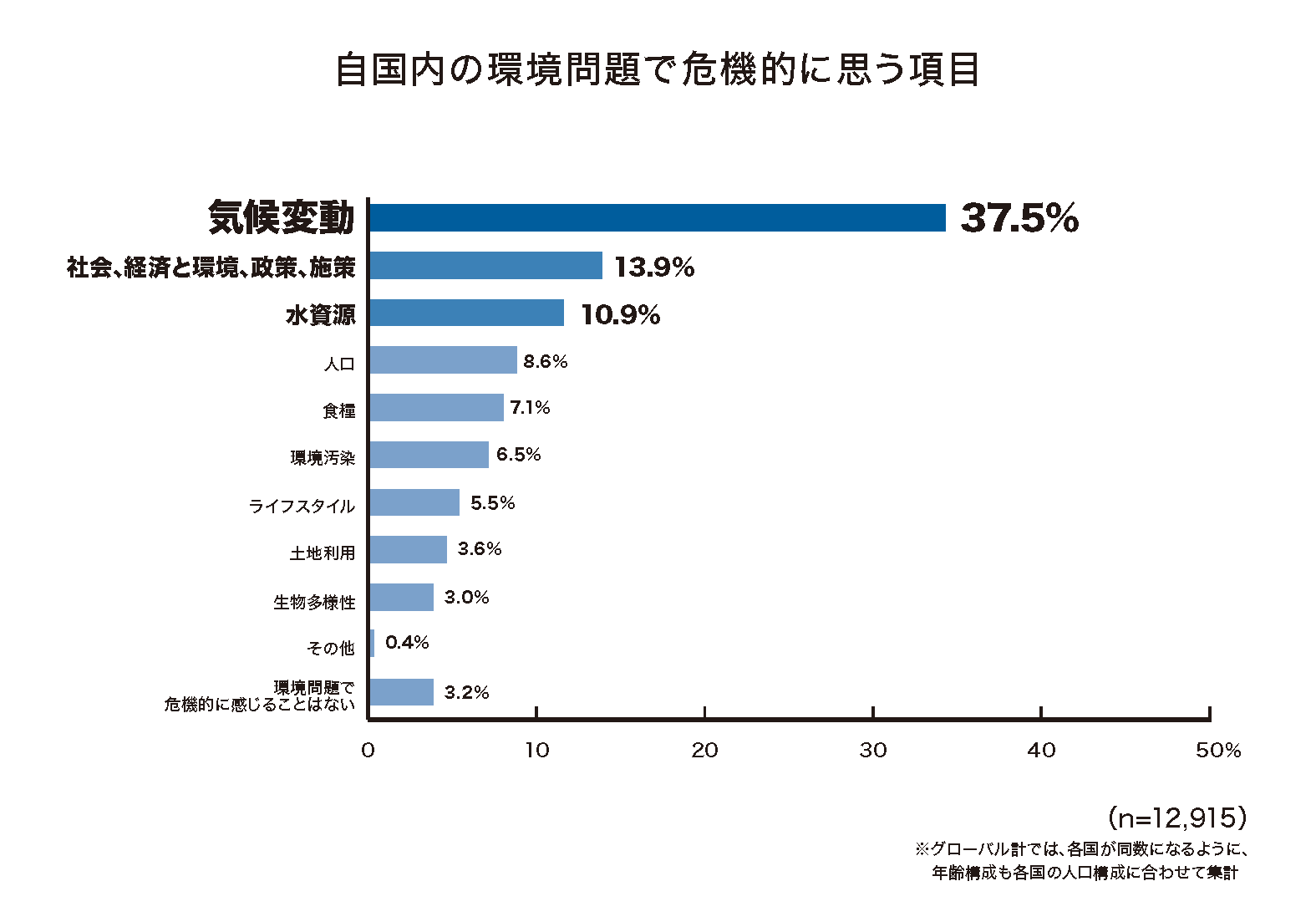

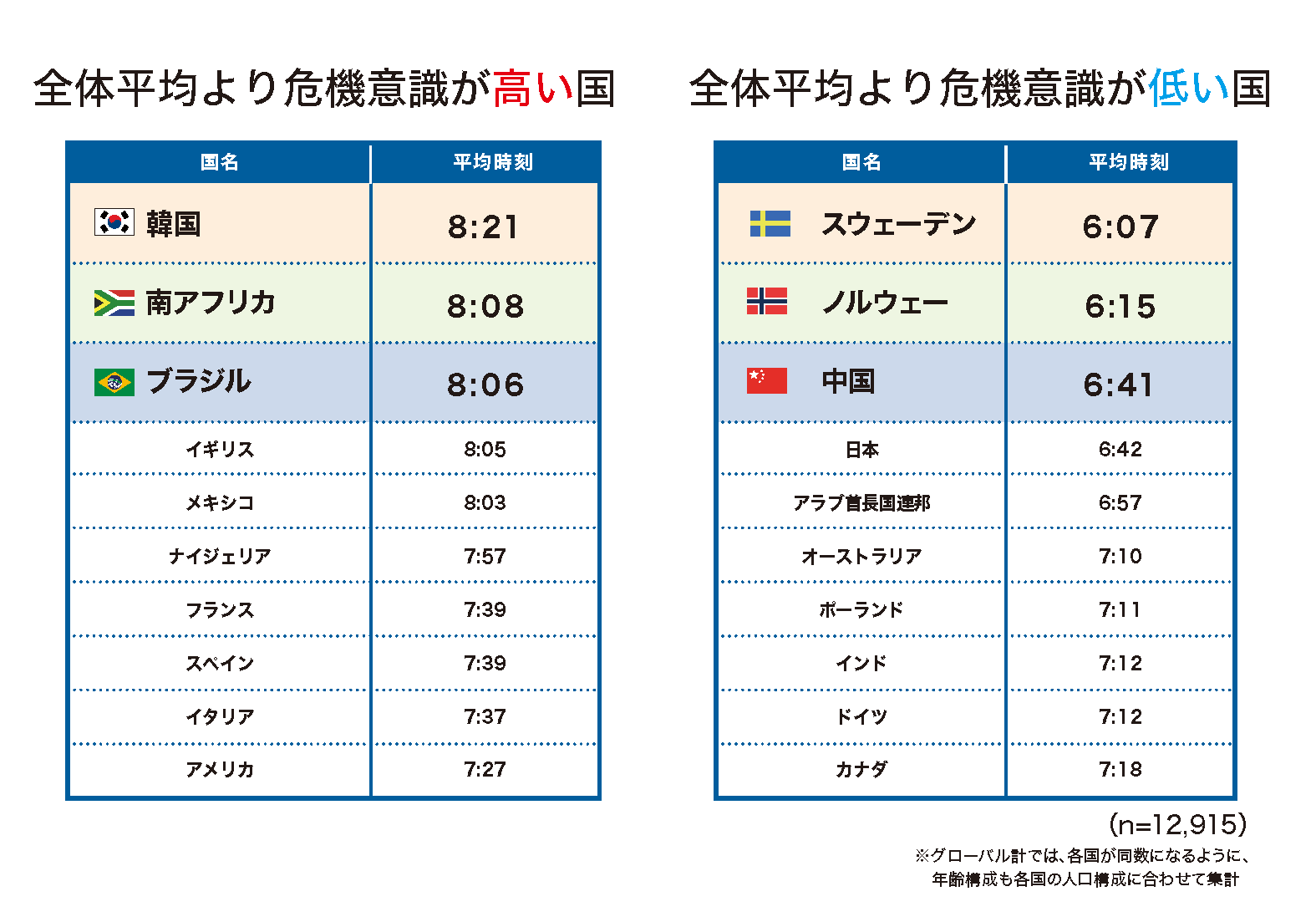

- 自国内の環境問題で危機的だと思う項目1位は「気候変動」、世界各地の異常気象・異常気温を懸念。2位「社会、経済と環境、政策、施策」、3位「水資源」。

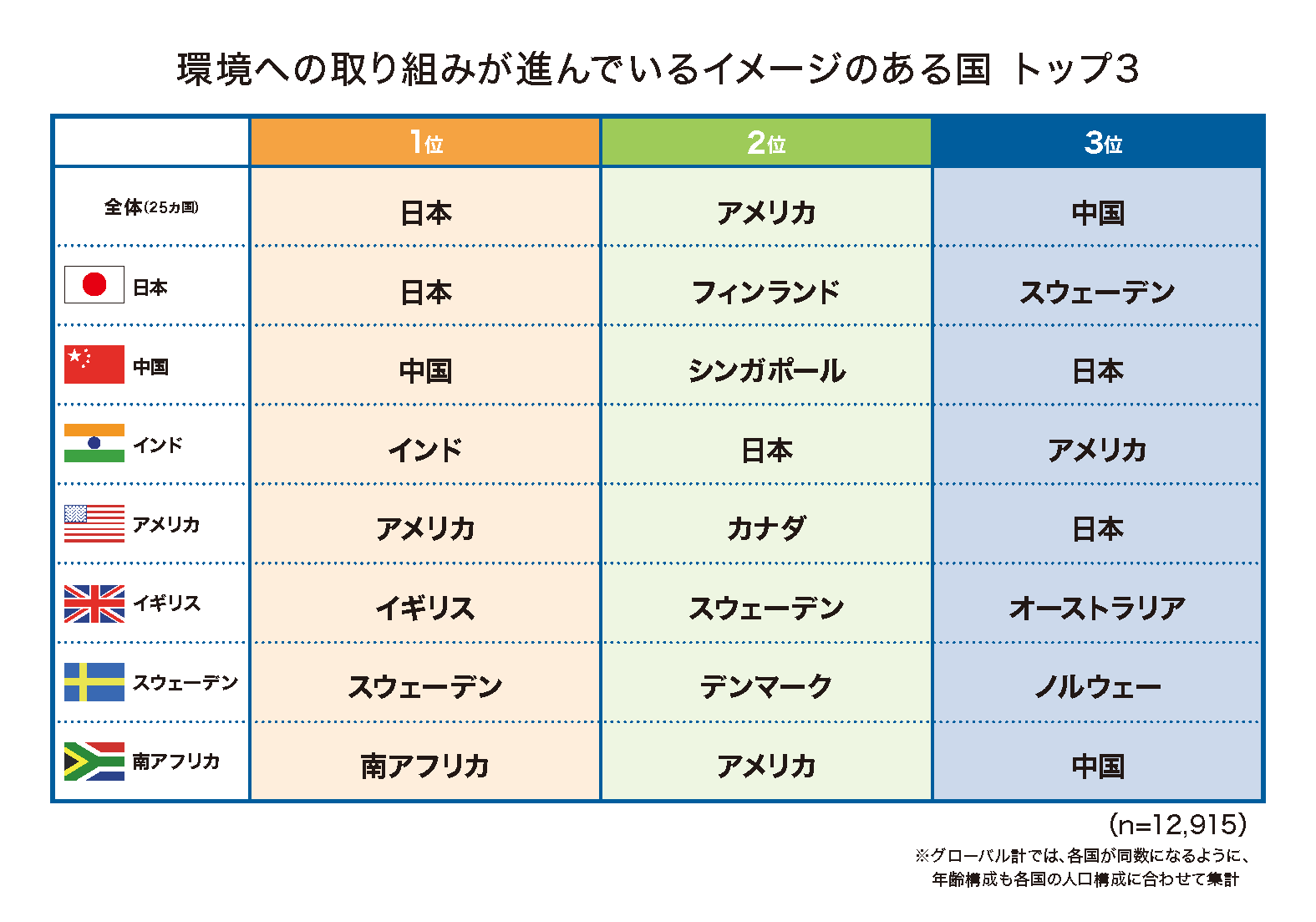

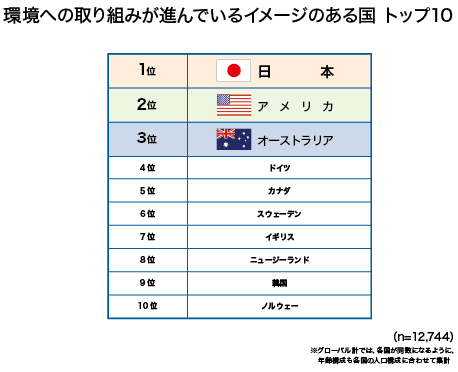

- 環境問題の意識や行動が進んでいると思う国は、1位日本、2位アメリカ、3位中国。

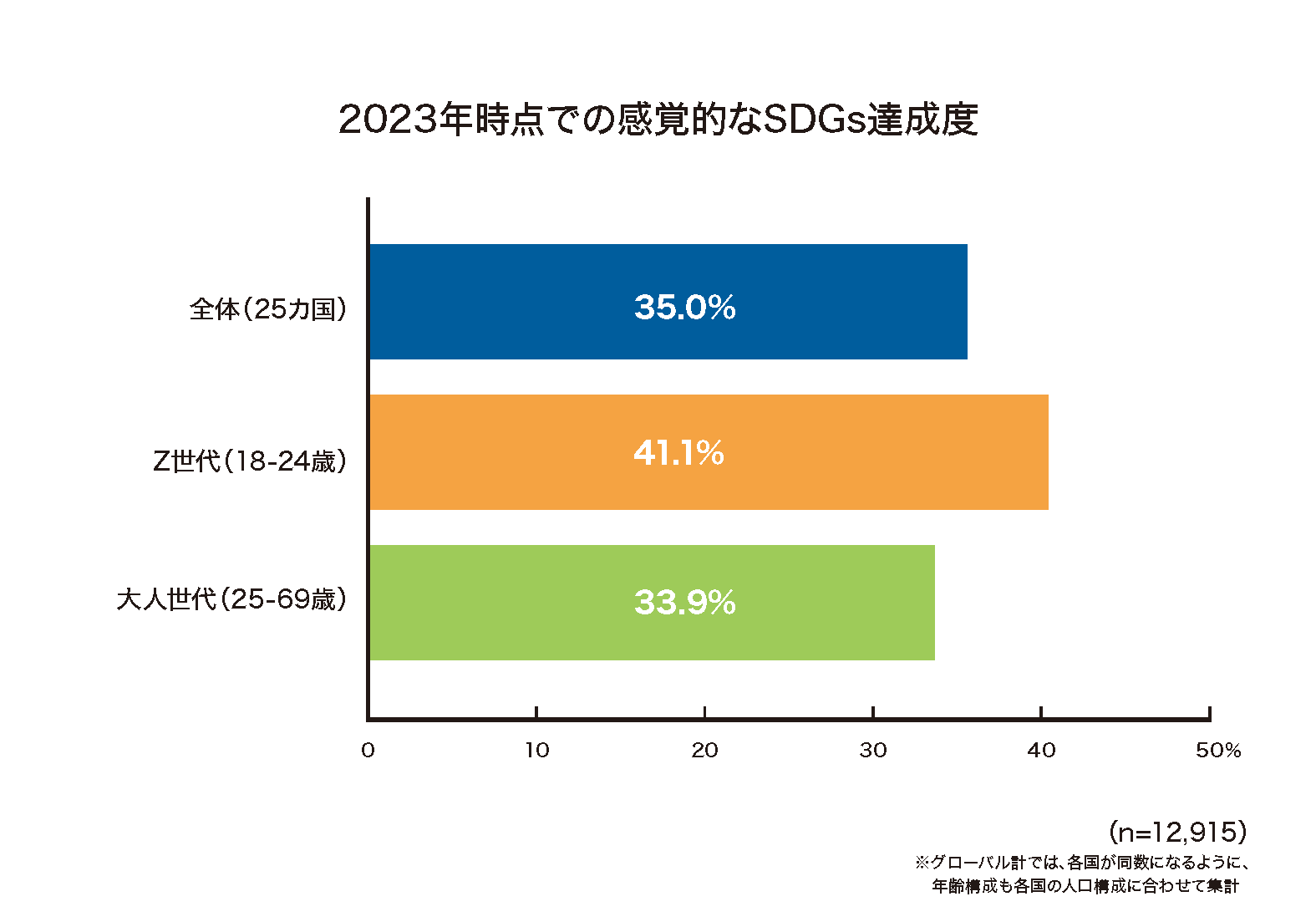

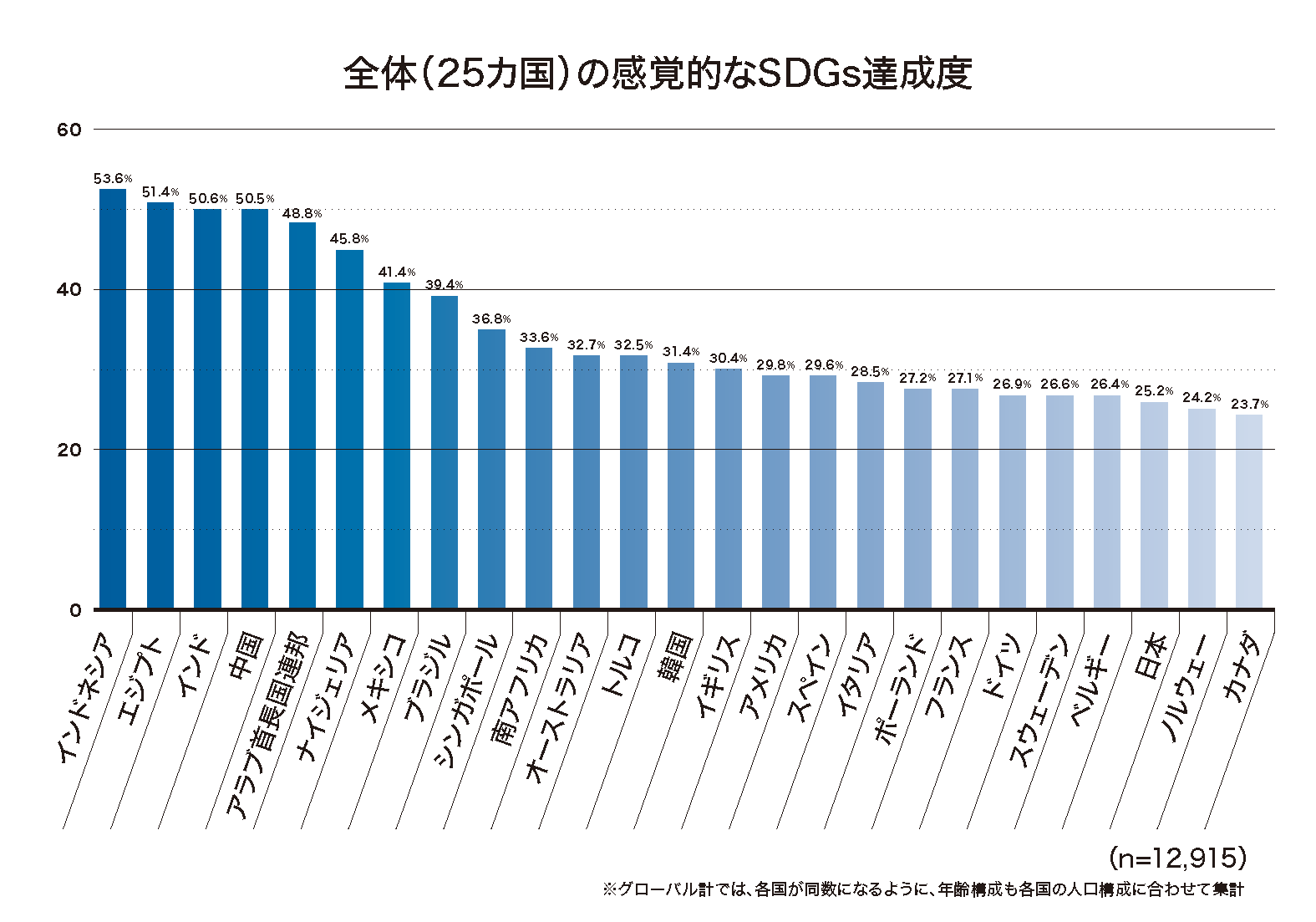

日本を選んだ理由は「人々が規律正しい」「優れた技術がある」など。 - 現時点(2023年)の感覚的なSDGs達成度は、全体平均は35.0%。Z世代の平均は41.1%で、大人世代の33.9%よりやや高い。日本国内では、平均25.3%と他国より感覚的な達成度が低い。

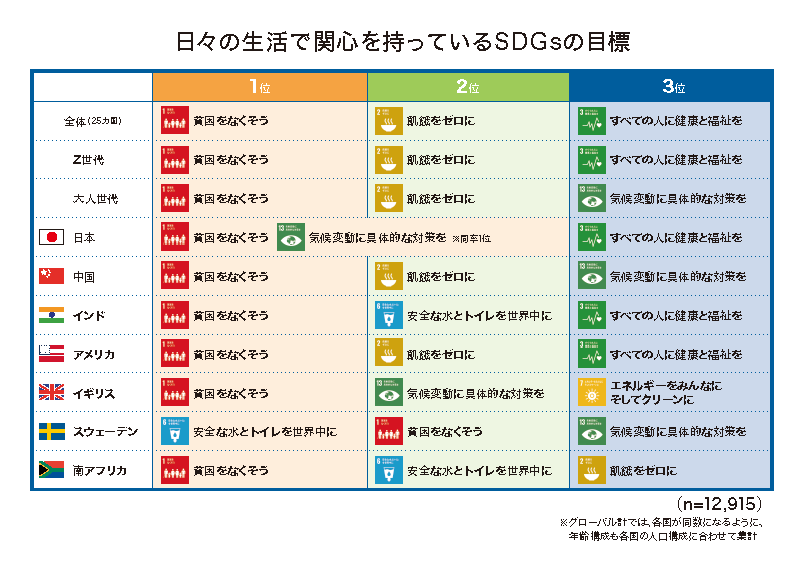

- 日々の生活で関心を持っているSDGsの目標は、1位「貧困をなくそう」、2位「飢餓をゼロに」、3位「すべての人に健康と福祉を」。「気候変動に具体的な対策を」は上位3位以内に入らず。日本国内では、そもそも「関心を持っているものはない」人が約2割と他国より多い傾向。

- 2030年に達成度が高いと思うSDGsの目標、同率1位で「飢餓をゼロに」・「すべての人に健康と福祉を」、3位「貧困をなくそう」。達成度が低いと思うものは、1位「貧困をなくそう」、2位「人や国の不平等をなくそう」、3位「平和と公正をすべての人に」。

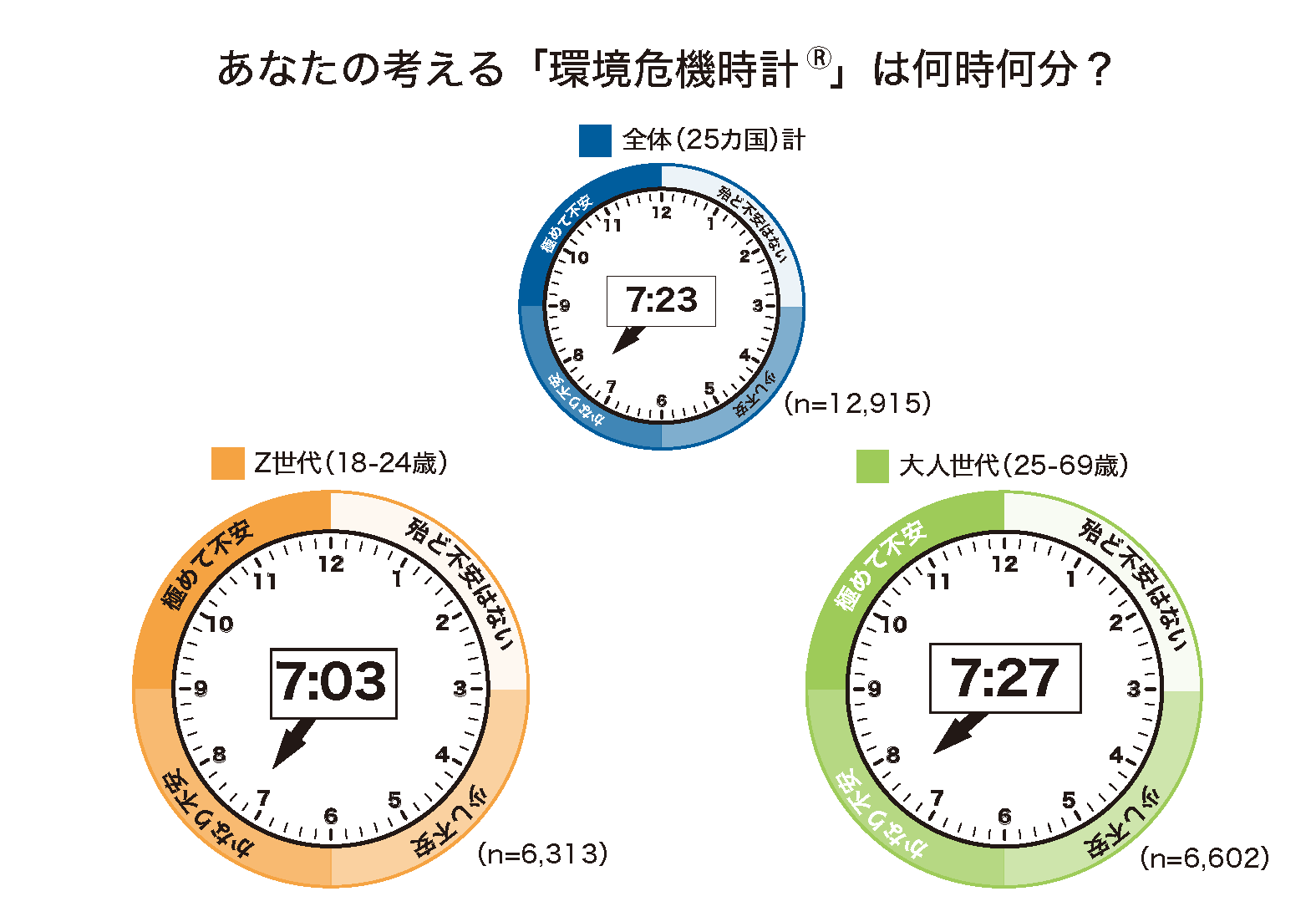

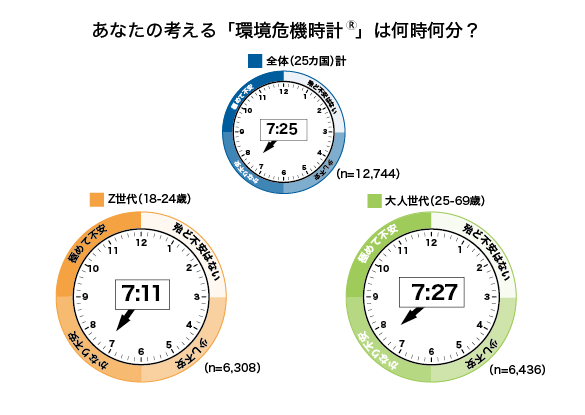

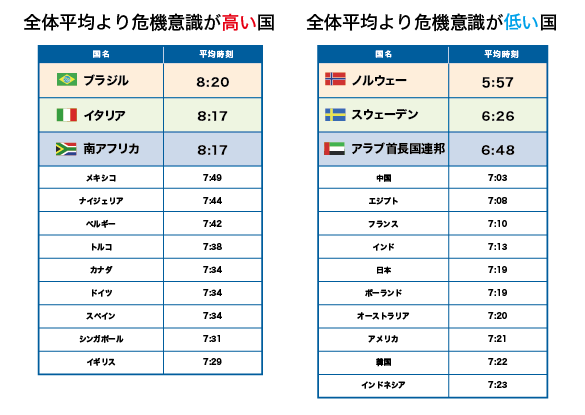

ロシア・ウクライナ問題の影響か平等や平和について懸念する人の割合が多い傾向。 - 環境危機時計(環境危機意識を時刻(0:01~12:00の範囲)に例えたもの)は、「7時23分」と「かなり不安」を感じている。

世代別では、Z世代「7時3分」、大人世代「7時27分」と大人世代の方がやや不安を感じている。 日本の有識者の回答「9時37分」の「極めて不安」とは2時間程度の差はあるが、いずれも危機意識は高い。 - ※Q1,Q4,Q5,Q6の設問については、旭硝子財団が実施している世界の環境問題に携わる有識者を対象とした「地球環境問題と人類の存続に関するアンケート」の2023年の調査を、一般生活者向けに簡易化して調査した内容です。

※「地球環境問題と人類の存続に関するアンケート」は、1992年から毎年実施しており、旭硝子財団保有データベースに基づき、世界各国の政府・自治体、NGO/NPO 、大学・研究機関、企業、マス・メディア、民間等の環境問題に関する有識者に、地球環境に関する現状認識を問うものです。地球環境の悪化に伴って、有識者が人類存続に対して抱く危機感を時計の針で表示する「環境危機時計®」を独自に設定し、毎年 危機時刻のアンケート調査をしています。 - 日本を含む各国のそれぞれの国における環境問題において、危機的な状態にあると考える項目として最も多かったのは、昨年に引き続き25か国全体で1位「気候変動」(37.5%)でした。その理由として、各国で頻発化・深刻化する異常気象や異常気温を懸念する回答が多く寄せられました。

- 続いて、2位「社会、経済と環境、政策、施策」(13.9%)、3位「水資源」(10.9%)の順となりました。

- 有識者を対象とした旭硝子財団の本年のアンケート調査結果でも、「気候変動」が最も危機意識が高い項目となりました。

- 上位3位の項目を選んだ主な理由は、以下の通りです。

一部抜粋

<気候変動>

「高温や山火事など、これまでに見たことのないことが起こっている」(アメリカ)

「近年の夏の最高温度が毎年更新されるし、春や秋が短くなったと感じる」(日本)

「激しい天気の変化は、家畜に影響を及ぼし飢餓を引き起こし、植物は枯れてしまった」(南アフリカ)

<社会、経済と環境、政策、施策>

「政府は環境問題を優先せず、環境に優しい製品の購入を奨励するインセンティブがない」(イギリス)

「環境法違反者には厳格な法律と巨額の罰金を設けるべき」(インド)

「世界の気候問題にはいくつかの解決策があるが、最も差し迫った問題は飢餓」(インドネシア)

<水資源>

「自分たちの水の消費量を認識しておらず、節水活動も行っていない」(オーストラリア)

「自国を含む世界の大部分で干ばつが発生しており、水の利用可能量が減少している」(スウェーデン)

「多くの地域の販売店で水不足が多く見られ、ミネラルウォーターの価格も年々上昇している」(中国)

- 日本国内で最も多かった項目は、昨年に引き続き「気候変動」(46.5%)で、海外よりも危機意識が高いことがわかりました。続いて「社会、経済と環境、政策、施策」(11.6%)、「人口」(10.6%)の順となりました。

下記グラフはグローバルでの集計結果です - 環境問題について国民の意識や行動が進んでいると思う国は、25か国全体で1位日本、2位アメリカ、3位中国となりました。インドネシア、トルコでは日本を1位に選ぶ回答者が多く、日本を選んだ理由として、「人々が規律正しい」「優れた技術がある」などの回答が多く寄せられました。

- 国別では、上記インドネシア、トルコのほか、ナイジェリア、ベルギー、ポーランドを除く20か国については、自国を1位に選んだ回答者が多くいました。

- 日本国内では、1位日本、2位フィンランド、3位スウェーデンで、北欧への印象が強い傾向にありました。

- 上位3位の国を選んだ主な理由は、以下の通りです。

一部抜粋 <日本>

「日本は非常に規律があり、優れた技術を持っていることで知られている」(インドネシア)

「自分が行く場所の環境をきれいに保ち、他の人に模範を示していると思う」(トルコ)

「日本はゴミの仕分けなどがちゃんとできている、と言う外国の人が意外と多い」(日本)

<アメリカ>

「地球温暖化や気候変動に関連する問題に対するあらゆる運動を始めた国」(アラブ首長国連邦)

「全世界で最も発展した国で、暑さを克服するためのあらゆる資源と技術を持ってる」(インド)

「他のどこよりも環境に配慮しようと努めている企業がたくさんある」(アメリカ)

<中国>

「クリーンエネルギー、電気自動車、数百万本の樹木の利用を促進している」(シンガポール)

「非常に短期間で、地球上で最も汚染の多い国から最も汚染の少ない国になった」(スペイン)

「環境を破壊するあらゆる活動を禁止する規制を施行し、関連法を発行してきた」(中国)

- SDGsの目標のうち2030年において達成度が高いと思うものは、25か国合計で1位「1.貧困をなくそう」、2位「3.すべての人に健康と福祉を」、3位「2.飢餓をゼロに」となりました。

- 2023年時点での感覚的なSDGs達成度について、国によりばらつきはありますが、25か国平均で35.0%という結果となりました。開発途上国のほうが達成度を高く感じる傾向にあります。

- 一方、達成度0%と回答したのは25か国平均で10.8%と、約1割がまったく達成できていないと回答しました。

- 世代別では、Z世代の平均は41.1%、大人世代の平均は33.9%と、Z世代の方が7.2ポイント達成度を高く感じている傾向にありました。

- 国別では、インドネシアが53.6%と最も高く、カナダが23.7%と最も低い結果となりました。

- 日本国内では、25.3%と25カ国中3番目に低い結果でした。

- SDGs目標の中で関心を持っている目標は、1位「貧困をなくそう」、2位「飢餓をゼロに」、3位「すべての人に健康と福祉を」となりました。「気候変動に具体的な対策を」は上位3位以内に入りませんでした。

- 世代別では、Z世代も大人世代も、1位「貧困をなくそう」、2位「飢餓をゼロに」でしたが、3位について、Z世代は「すべての人に健康と福祉を」、大人世代は「気候変動に具体的な対策を」とちがいがみられました。

- 国別では、スウェーデンで1位「安全な水とトイレを世界中に」、イギリスで2位「気候変動に具体的な対策を」など関心度に差異がありました。

- 有識者を対象とした旭硝子財団の本年のアンケート調査結果では、1位「気候変動に具体的な対策を」、2位「すべての人に健康と福祉を」となりました。

- 日本国内では、同率1位で「貧困をなくそう」・「気候変動に具体的な対策を」となりました。なお、「関心を持っているものはない」と回答した人が、21.4%と他国に比べて高い結果となりました。

- SDGsの目標のうち2030年において達成度が高いと思うものは、25か国全体で同率1位「飢餓をゼロに」・「すべての人に健康と福祉を」、3位「貧困をなくそう」となりました。

- 有識者を対象とした旭硝子財団の本年のアンケート調査結果では、自分の住む国・地域で2030年に達成度が高いと思うものの1位は、「安全な水とトイレを世界中に」となりました。

- 日本国内では、1位「安全な水とトイレを世界中に」、2位「飢餓をゼロに」、3位「質の高い教育をみんなに」となりました。

- SDGsの目標のうち2030年において達成度が低いと思うものは、25か国全体で1位「貧困をなくそう」、2位「人や国の不平等をなくそう」、3位「平和と公正をすべての人に」となりました。世界的にロシア・ウクライナ問題の影響があってか、平等や平和について懸念を示す傾向がみられました。

- 有識者を対象とした旭硝子財団の本年のアンケート調査結果では、自分の住む国・地域で2030年に達成度が低いと思うものは、1位「貧困をなくそう」となりました。

- 日本国内では、1位「ジェンダー平等を実現しよう」、2位「働きがいも経済成長も」、3位「貧困をなくそう」となりました。

- 環境問題への危機意識を時刻に例えると、25か国平均で「7時23分」となり、「かなり不安」という結果になりました。世代別では、Z世代は「7時3分」、大人世代は「7時27分」で大人世代の方がより危機を感じているものの、いずれも「かなり不安」という結果でした。

- 全体では昨年に比べ時刻は2分戻りましたが、国ごとに見ると日本、中国、イタリア、ドイツでは時刻が20分以上戻り、韓国、イギリス、フランスでは20分以上進みました。

- 有識者を対象とした旭硝子財団の本年の環境危機時計®の時刻は、「9時31分」で「極めて不安」と回答しており、一般生活者との意識には、2時間程度の差があることがわかりました。

- その他の理由は、以下の通りです。

一部抜粋

「このままでは、2050年までに大量絶滅が起こるという予測も耳にし続けてるが、各国は気候危機を防ぐためにほとんど何もしていないように見える」(アメリカ)

「人間は真剣に地球のために何をするべきか考え、行動に移さないと取り返しがつかないところまで来ていると思う」(日本)

「問題の悪化を止めたり弱めたりするには遅すぎるが、状況を好転させる時間はまだあると多くの人が感じている」(スウェーデン) - • 25か国平均では昨年の結果から時刻は2分戻りましたが、日本国内では全体が「6時42分」で、昨年の結果の「7時19分」と比べると時刻は約40分戻りました。

- 自国内の環境問題で危機的だと思う項目1位は「気候変動」、世界各地でみられる異常気象を懸念。

2位「社会、経済と環境、政策、施策」、3位「水資源」。 - 環境問題の意識や行動が進んでいると思う国は、1位日本、2位アメリカ、3位オーストラリア。

日本を選んだ理由は「先進的な技術を持っている」「クリーンな国である」など。 - 2030年において達成度が最も高いと思うSDGsの目標、1位「貧困をなくそう」、2位「すべての人に健康と福祉を」、3位「飢餓をゼロに」。達成度が低いと思うものは、1位「貧困をなくそう」、2位「飢餓をゼロに」、3位「質の高い教育をみんなに」。貧困をなくせるかどうかは、同じ国の中でも意見が二分しており、先進国では悲観的に考える人の割合が多い傾向。

- SDGsの認知度、約3割が「知らない」と回答。Z世代の認知度は大人世代よりやや高い。

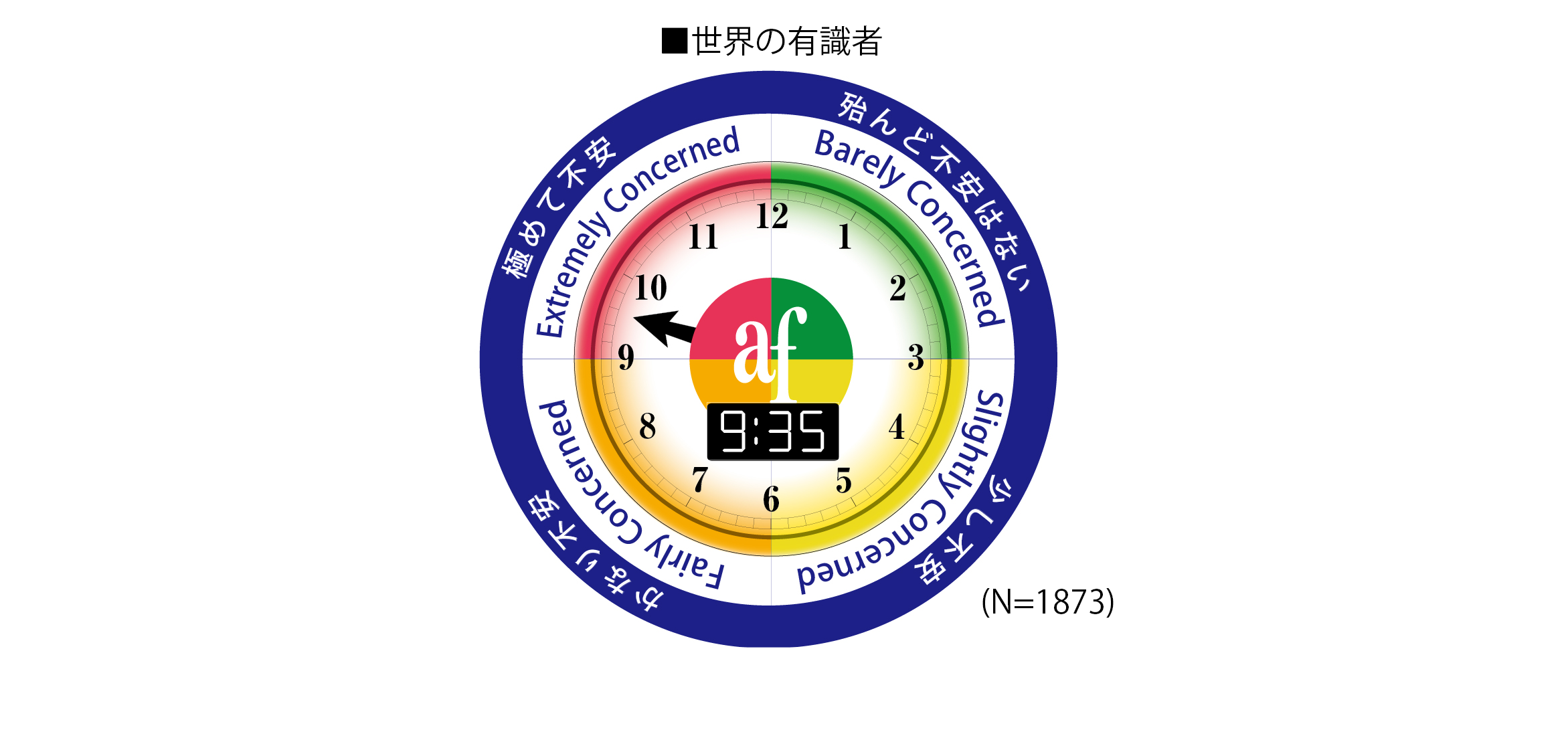

- 環境危機意識を時刻(0:01~12:00の範囲)に例えると、「7時25分」と「かなり不安」を感じている。世代別では、Z世代「7時11分」、大人世代「7時27分」と大人世代の方がやや不安を感じている。

世界の有識者の回答「9時35分」の「極めて不安」とは2時間程度の差はあるが、いずれも危機意識は高い。 - ※Q1,Q3,Q5の設問については、旭硝子財団が実施している世界の環境問題に携わる有識者を対象とした「地球環境問題と人類の存続に関するアンケート」の2022年の調査を、一般生活者向けに簡易化して調査した内容です。

※「地球環境問題と人類の存続に関するアンケート」は、1992年から毎年実施しており、旭硝子財団保有データベースに基づき、世界各国の政府・自治体、NGO/NPO 、大学・研究機関、企業、マス・メディア、民間等の環境問題に関する有識者に、地球環境に関する現状認識を問うものです。地球環境の悪化に伴って、有識者が人類存続に対して抱く危機感を時計の針で表示する「環境危機時計®」を独自に設定し、毎年 危機時刻のアンケート調査をしています。 - 日本を含む各国のそれぞれの国における環境問題において、危機的な状態にあると考える項目として最も多かったのは、25か国合計で「気候変動」(36.3%)でした。その理由として、各国で頻発化・深刻化する異常気象や異常気温を懸念する回答が多く寄せられました。

- 続いて、「社会、経済と環境、政策、施策」(14.4%)、「水資源」(11.2%)の順となりました。

- 有識者を対象とした旭硝子財団の本年のアンケート調査結果でも、「気候変動」が最も危機意識が高い項目となりました。

- 上位3位の項目を選んだ主な理由は、以下の通りです。

一部抜粋

<気候変動>

「最近の自然災害はあまりにも多く激しさを増している」

「私たちの生活のあらゆる側面で気候変動の影響を受けている」

「気候変動は多くの動物を絶滅させる」

<社会、経済と環境、政策、施策>

「コロナが流行り政府の施策に疑問を感じることが多くなった」

「社会的利益、経済成長、他方では気候/環境政策のバランスが必要」

「教育や将来の世代への知識の伝達などの基本的な対策は、持続可能な行動につながる」

<水資源>

「水は全世界で最も重要な資源である」

「森林伐採と汚染などにより、水は多くの国ですでに不足している」

「主に開発途上国では、きれいな水の確保は生存のための関心事である」

- 日本国内で最も多かった項目は、昨年に引き続き「気候変動」(54.3%)で、海外よりも危機意識が高いことがわかりました。続いて「社会、経済と環境、政策、施策(10.4%)、「環境汚染」(8.5%)の順となりました。

下記グラフはグローバルでの集計結果です - 環境問題について国民の意識や行動が進んでいると思う国は、25か国合計で1位日本、2位アメリカ、3位オーストラリアとなりました。インドネシア、エジプト、中国など開発途上国の方は日本を1位に選ぶ傾向があり、日本を選んだ理由として、「先進的な技術を持っている」「クリーンな国である」などの回答が多く寄せられました。

- 「2022年版SDGsインデックス&ダッシュボード」上位50位に含まれていた14か国(韓国、日本、オーストラリア、アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ベルギー、ポーランド、ノルウェー、スウェーデン)のうち、スペインを除く13か国については、自国を1位に選びました。

- 上位3位の国を選んだ主な理由は、以下の通りです。

一部抜粋 <日本>

「リサイクルや廃棄物処理など先進的な技術を持っている」

「謙虚にルールを守って環境問題に取り組んでいる」

「街にゴミが落ちておらず、ゴミの分別マナーが良い」

<アメリカ>

「世界の超大国であり、意識を広めるための知識や技術を持っている」

「抗議活動やデモ、キャンペーンなどがよく行われている印象がある」

「環境問題について国民に認識と行動を促している」

<オーストラリア>

「マングローブの保全やコアラなど動物保護に積極的に取り組んでいる」

「森林火災を経て多くの政策を実施している」

「オーガニックなど持続可能性に配慮した製品がある」

- SDGsの目標のうち2030年において達成度が高いと思うものは、25か国合計で1位「1.貧困をなくそう」、2位「3.すべての人に健康と福祉を」、3位「2.飢餓をゼロに」となりました。

- 有識者を対象とした旭硝子財団の本年のアンケート調査結果では、自分の住む国・地域で2030年に達成度が高いと思うものの1位は、「6.安全な水とトイレを世界中に」となりました。

- 日本国内では、1位「6.安全な水とトイレを世界中に」、2位「2.飢餓をゼロに」、3位「1.貧困をなくそう」となりました。

- SDGsの目標のうち2030年において達成度が低いと思うものは、25か国合計で1位「1.貧困をなくそう」、2位「2.飢餓をゼロに」、3位「4.質の高い教育をみんなに」となりました。

- 「1.貧困をなくそう」については、同じ国の中でも達成度が高いと考える人と、低いと考える人のどちらもいて、その割合を比較すると、アメリカ、フランス、ベルギー、ノルウェーなどの先進国で達成度が低いと考える人の割合が多く、インドネシア、インド、エジプトなどの開発途上国で達成度が高いと考える人が多い傾向にありました

- 有識者を対象とした旭硝子財団の本年のアンケート調査結果では、自分の住む国・地域で2030年に達成度が低いと思うものは、1位「1.貧困をなくそう」となり、一般生活者と同様の結果となりました。日本国内では、1位「1.貧困をなくそう」、2位「5.ジェンダー平等を実現しよう」、3位「8.働きがいも経済成長も」となりました。

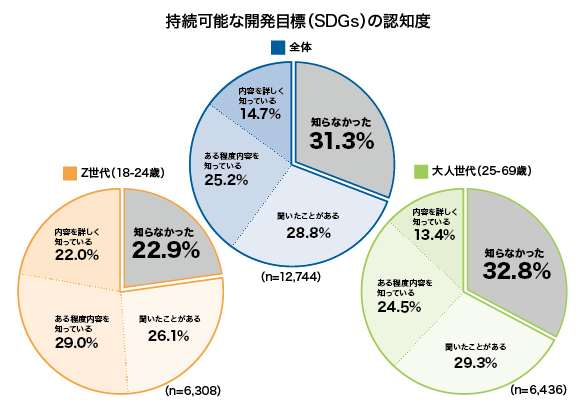

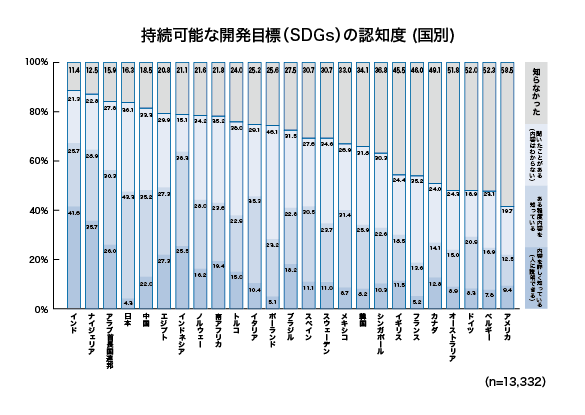

- SDGsの認知度は、25か国平均で「内容を詳しく知っている(人に説明できる)」14.7%、「ある程度内容を知っている」25.2%、「聞いたことがある(内容は分からない)」28.8%、「知らなかった」31.3%となりました。

- 世代別では、「内容を詳しく知っている(人に説明できる)」についてZ世代は22.0%、大人世代は13.4%とZ世代の方が8.6ポイント高く、「知らなかった」についてZ世代は22.9%、大人世代は32.8%と、Z世代の方が9.9ポイント認知度は高い結果となりました。

- 国別では、インドが「知らなかった」11.4%で最も認知度が高い結果となり、アメリカが「知らなかった」58.5%で最も低い結果となりました。

- 環境問題への危機意識を時刻に例えると、25か国平均で「7時25分」となり、「かなり不安」という結果になりました。世代別では、Z世代は「7時11分」、大人世代は「7時27分」で大人世代の方がより危機を感じているものの、いずれも「かなり不安」という結果でした。

- 有識者を対象とした旭硝子財団の本年のアンケート調査結果では、「9時35分」で「極めて不安」と回答しており、一般生活者との意識には、2時間程度の差があることがわかりました。

- 不安に感じる主な理由として、各国の異常気象や異常気温を懸念する回答が多く寄せられました。

- その他の理由は、以下の通りです。

一部抜粋

「常に災害と隣り合わせのような気がする」

「子供たちが大人になったときにどうなるのか心配」

「自分では制御できない事項がとっても多く感じる」

「今すぐ取り組んで行っても遅いと思うくらいのところまで来ている」

「気候変動、人口過剰、食糧や資源の不足など、地球に大きな圧力がかかっている」

- 日本国内では全体が「7時19分」で、昨年の結果の「6時48分」※と比べると時刻は約30分進みました。 昨年の調査では、日本の時刻の全体平均を「6時35分」と発表しましたが、より正確に表示するため、1,092サンプルを国勢調査の人口構成比に合わせて算出し「6時48分」としました。

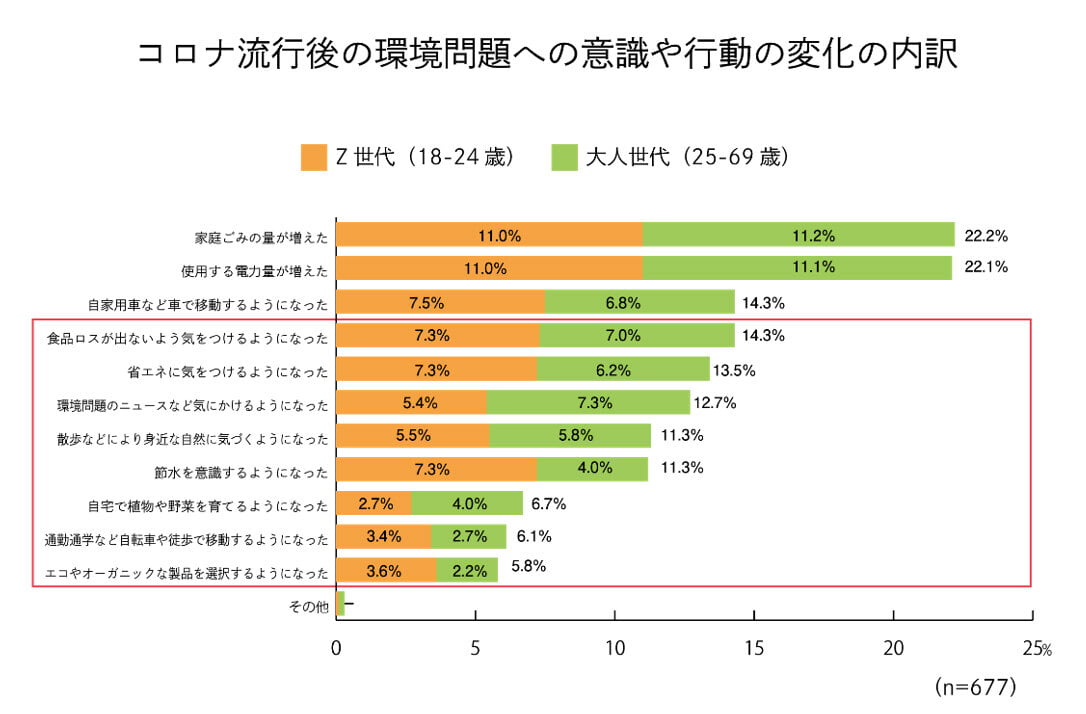

- 新型コロナ流行後、半数近くが食品ロス削減や省エネなど環境問題への意識や行動に前向きな変化。

一方、電力量やごみの量は在宅ワークや自粛生活の影響か昨年よりやや増加傾向に。 - 日本国内の環境問題で危機的だと思う項目、昨年に引き続き1位は「気候変動」で記録的豪雨や猛暑を懸念。2位に「社会、経済と環境、政策、施策」が浮上し、経済や政策への関心が高まる。

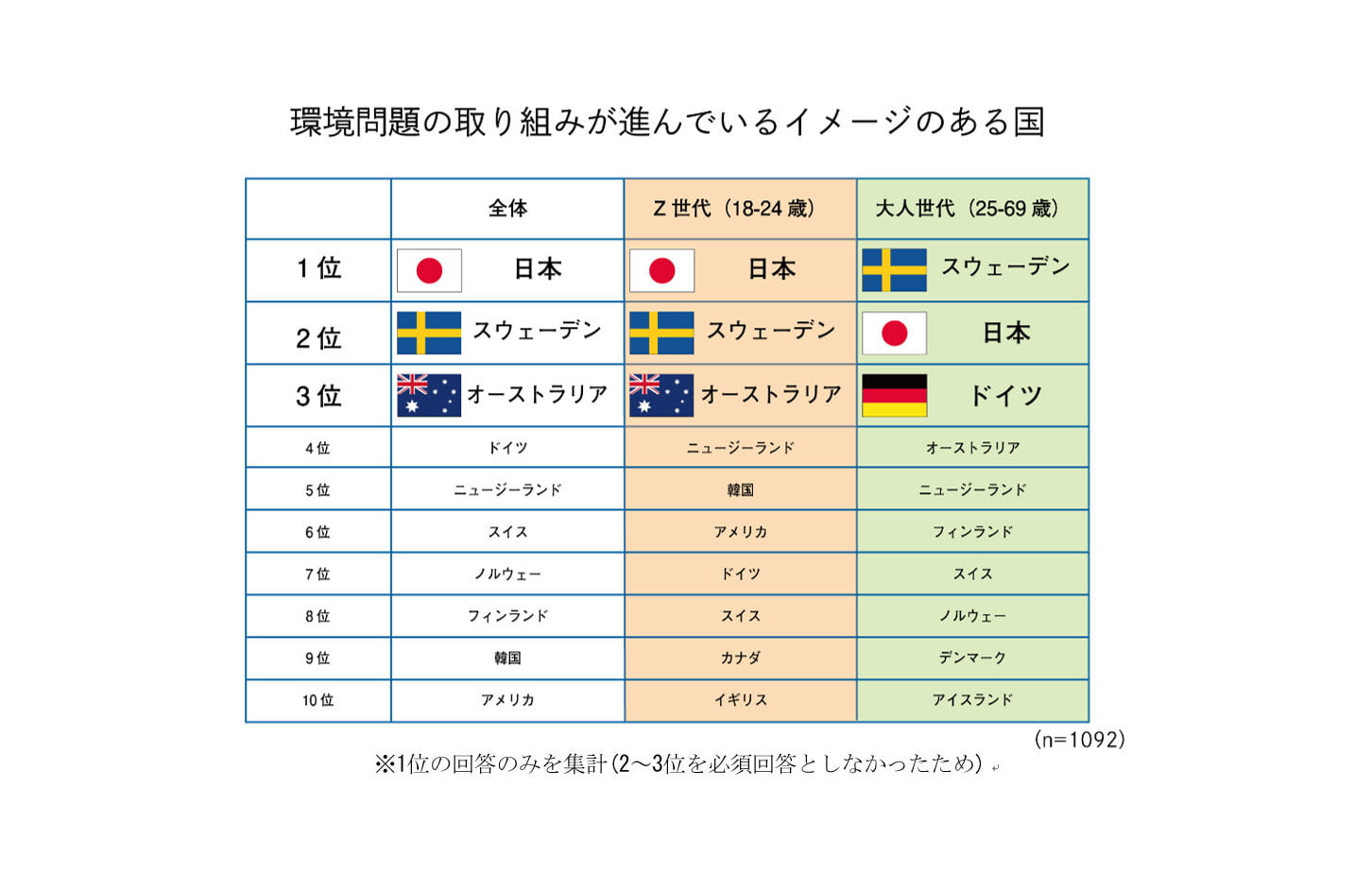

- 環境問題の意識や行動が進んでいると思う国は、昨年に引き続き1位「日本」、2位「スウェーデン」。3位、Z世代は「韓国」、大人世代は「ドイツ」と世代間でギャップあり。

- 日本のSDGsの取り組み、一般生活者・有識者ともに2030年における達成度が最も高いと思う目標は「安全な水とトイレを世界中に」。一方、達成度が最も低いと思う目標は「ジェンダー平等を実現しよう」と、男女格差の問題が浮き彫りに。

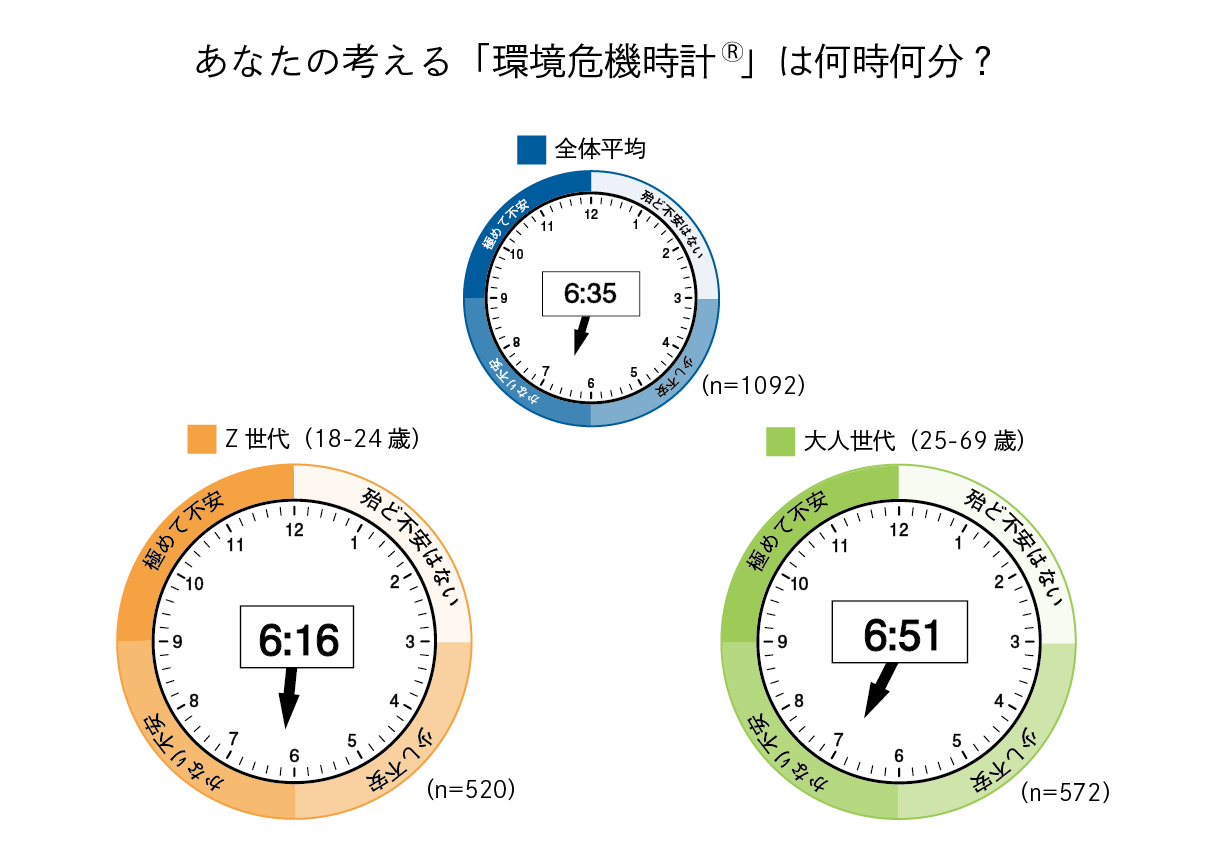

- 環境危機意識を時刻(0:01~12:00の範囲)に例えると、「6時35分」で「かなり不安」を感じている。世代別では、Z世代「6時16分」、大人世代「6時51分」と大人世代の方がより不安を感じている。日本の有識者の回答「9時36分」の「極めて不安」とは3時間程度の差はあるが、いずれも危機意識は高い。

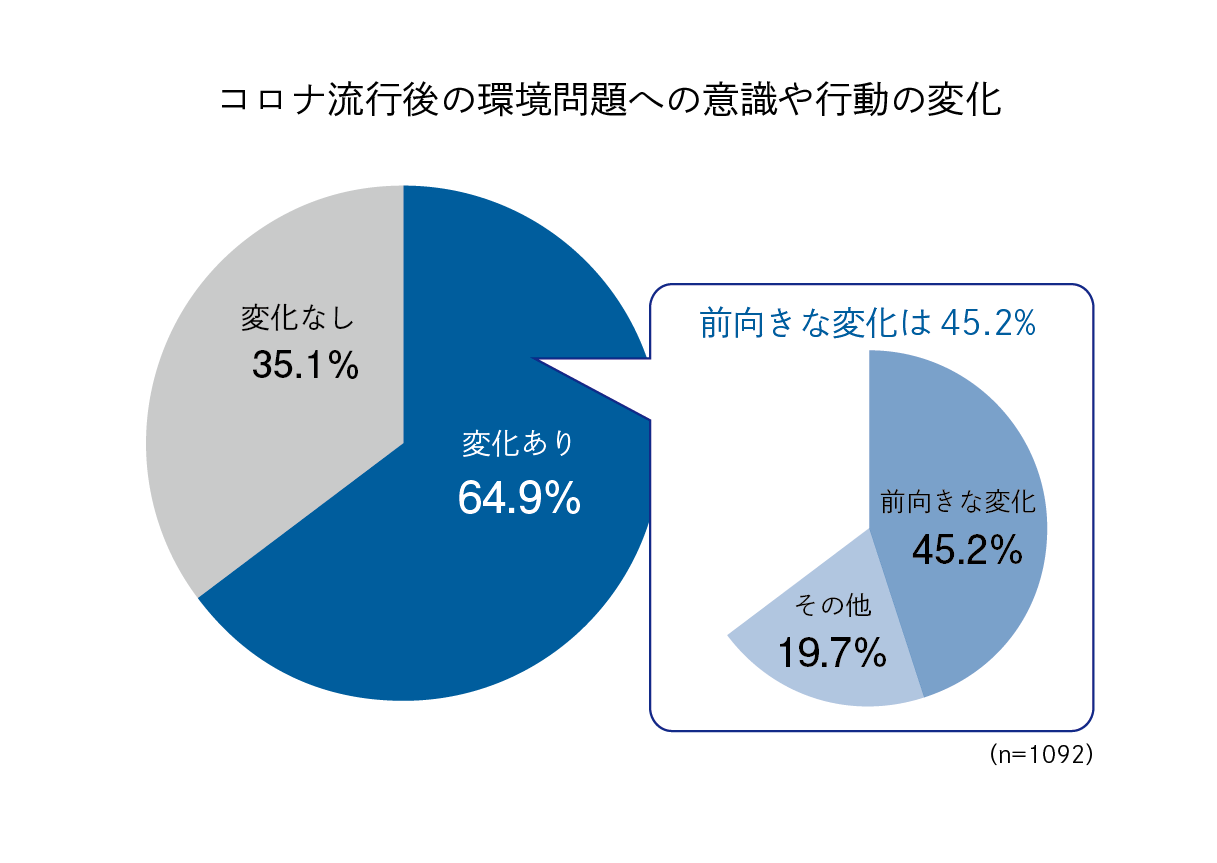

- 新型コロナ流行後の環境問題への意識や行動の変化で、何かしらの「変化があった」(64.9%)、特に「変化がなかった」(35.1%)となり、「変化があった」の回答のうち何かしら環境問題の解決に向けての前向きな意識や行動の変化があったのは半数近く(45.2%)で、昨年の結果(43.0%)とほぼ同じ傾向が見られました。

- 最も多かった変化は「使用する電力量が増えた」(28.6%)、次いで「家庭ごみの量が増えた」(26.1%)で、昨年よりやや多い結果となり、在宅ワークや外出自粛などの影響のためか自宅で過ごす時間が増加傾向にあると考えられます。

- 日本国内における環境問題において、危機的な状態にあると考える項目として最も多かったのは、「気候変動」(44.6%)、次いで「社会、経済と環境、政策、施策」(14.0%)、「環境汚染」(11.5%)の順となりました。

- 「気候変動」の理由として、昨年に引き続き夏の猛暑や記録的豪雨の影響について「幼い頃より暑くなっている」「命にかかわり生活が脅かされている」など、気候の変化を肌で感じている回答が多く見られました。

- 「社会、経済と環境、政策、施策」の理由として、ニュースなどで触れる機会も多くなったためか「コロナ禍での経済と感染防止の両立」や「コロナ禍の影響による貧困への対策」などに問題意識を抱く回答が多く寄せられました。

- 「環境汚染」の理由として、「地球上の生物の変化による人間への影響」や「海洋汚染」などへ関心が寄せられ、感染症が環境問題として認識され始め、また近年のSDGsの取り組みに関するニュースなどで地球全体の汚染を懸念する回答が見られました。

- 昨今の命に関わる温暖化や記録的豪雨、それによる洪水で住民の生活が脅かされているニュースを見たから

- 10年程前では35度で猛暑と言われていたのが近年40度ほどになることも多く毎年少しずつ上がっているのを感じる

- エアコンを昼夜問わずつけっぱなしにしないといけないくらい暑いが、子供の頃は午前や夜中は冷房なしの生活だった

- コロナ禍になり今まで以上に社会や経済などに関する情報を目にする機会が増え、自分でも考えるようになった

- コロナ禍で経済と感染防止の両立がまだうまくできていないから。未来への見通しが立っていないから

- 貧困世帯への救済措置が乏しいということや社会保障制度が限界に近付いているという情報を見たから

- 地球上の生物の変化や多様性が増し、絶滅危惧種が増加し、さらには人間にも被害が今後たくさん出てくると思う

- コロナウイルスなどの感染症や火力発電による二酸化炭素などが原因の地球温暖化など生活を脅かす問題が多い

- SDGsがテレビなどで話題になっており、海洋汚染に対するプラスチック削減やエコカーが評価されたりしているから

- 環境問題について国民の意識や行動が進んでいると思う国は、昨年に引き続き全体で1位日本、2位スウェーデンとなり、継続して自国に対して意識や行動が最も進んでいるイメージを抱いていることがわかりました。

- 1位に日本を選んだ理由として、「レジ袋が有料になった」「企業で環境問題やSDGsに取り組んでいる」などの回答が寄せられ、昨年のレジ袋有料化によるマイバッグ持参などの定着や企業の取り組みの拡がりが影響していると見られます。

- 大人世代は全体での順位と同じく3位ドイツでしたが、Z世代では3位韓国となり、「ステンレスの箸を使っていてエコのイメージがある」など、近年の韓流ドラマやアイドルブームの影響で関心が高まっているためか世代間でのちがいが見られました。

- 日本はレジ袋を有料化しレジ袋を削減していることから、環境への意識が高いと感じられるため

- 企業がプラスチック使用量削減など、環境問題に取り組んでいる

- 自然災害が多いから意識もしているし行動もしていると思う

- 北欧は環境問題に積極的というイメージがあるから

- イケアなど環境配慮に取り組む企業が多いから

- テレビ番組で二酸化炭素の排出量が少ないと報じていたから

- 脱原発や太陽光発電などを政府が積極的に取り組んでいるから

- 街中で電信柱を見かけることが無く、公園でごみを見かけるのが極めて少ない

- ヨーロッパの方はカフェでもマイカップを持ち歩き、スーパーの食材にパックや包装袋が使われていないイメージ

- SDGsの目標のうち2030年において達成度が高いと思うものは、全体で1位「安全な水とトイレを世界中に」となり、日本の衛生面への評価が最も高い結果となりました。

- Z世代では2位「貧困をなくそう」、同数で「ジェンダー平等を実現しよう」となり、大人世代の2位「飢餓をゼロに」、3位「すべての人に健康と福祉を」と意識の差異が見られました。

- 有識者を対象とした旭硝子財団による本年のアンケート調査結果で、日本の有識者※2が、2030年において達成度が高いと思うものは、1位「安全な水とトイレを世界中に」となり、一般生活者と同様の結果となりました。

- SDGsの目標のうち2030年において達成度が低いと思うものは、全体で1位「ジェンダー平等を実現しよう」となり、日本の男女格差への問題意識が浮き彫りになりました。

- また、Z世代では1位「ジェンダー平等を実現しよう」である一方、大人世代では1位「貧困をなくそう」に関心が高まり、意識の差異が見られました。

- 有識者を対象とした旭硝子財団による本年のアンケート調査結果で、日本の有識者が、2030年において達成度が低いと思うものは、1位「ジェンダー平等を実現しよう」となり、一般生活者と同様の結果となりました。

- 環境問題への危機意識を時刻に例えると、全体として平均で「6時35分」となり、「かなり不安」という結果になりました。世代別では、Z世代は「6時16分」、大人世代は「6時51分」で大人世代の方がより危機を感じているものの、いずれも「かなり不安」という結果でした。

- 環境問題の有識者を対象とした旭硝子財団の本年のアンケート調査結果によると、日本の有識者※1が示した「環境危機時計®」※2の時刻は「9時36分」で「極めて不安」と回答しており、一般生活者との意識には、3時間程度の差があることがわかりました。

- 昨年の時刻は、全体が「6時44分」、Z世代が「6時20分」、大人世代が「7時5分」と、環境問題への関心が低下したためか、全体的に危機感がやや和らいだ傾向となりました。 1 日本の政府・⾃治体、NGO/NPO、⼤学・研究機関、企業、マス・メディアなどで環境問題に携わる有識者(旭硝⼦財団保有データベースに基づく) 2 旭硝子財団が1992 年より実施している「地球環境問題と⼈類の存続に関するアンケート」の調査を元に地球環境悪化に伴う危機感を時計の針で表示したもの

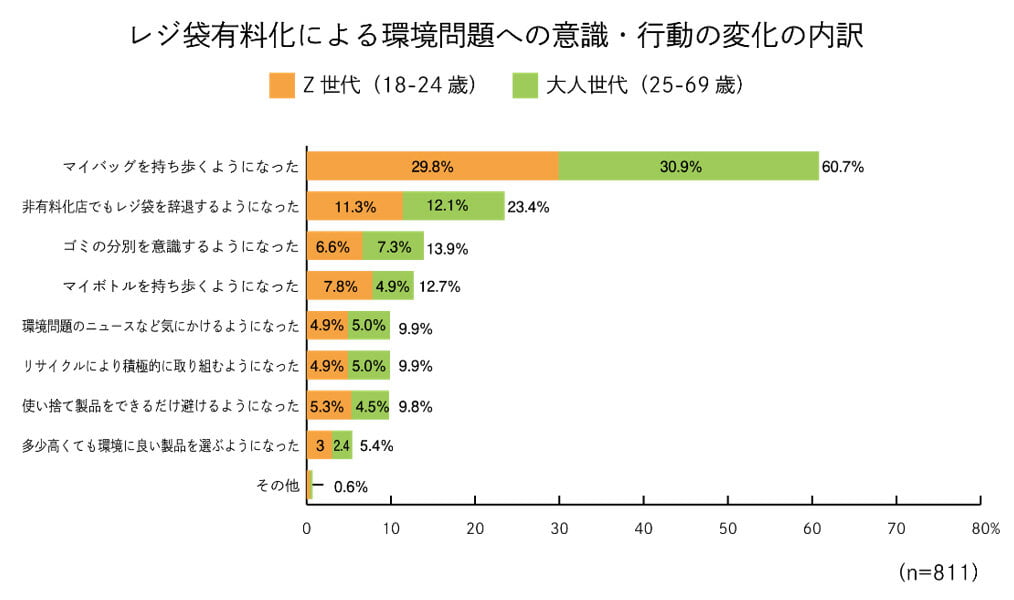

- 7月のレジ袋有料化後「マイバッグを持ち歩くようになった」約6割。マイバッグ持参以外にも、「レジ袋無料の店舗でも断る」「ごみを分別」「マイボトル持参」など意識や行動が高まった。

- 新型コロナ流行後「環境問題への意識や行動に前向きな変化」約4割。食品ロス削減や省エネなど、生活全般で意識や行動が高まった。一方、自粛生活により家庭ごみや電力量は増加傾向に。

- 日本国内の環境問題で危機的だと思うのは、1位「気候変動」、2位「環境汚染」、3位「社会、経済と環境、政策、施策」。1位の主な理由は、豪雨災害や気温上昇など異常気象を実感するから。

- 環境問題の意識や行動が進んでいると思う国は、1位「日本」、2位「スウェーデン」、3位「オーストラリア」。1位の主な理由は、「ごみの分別ができている」「レジ袋が有料になった」など。

- 環境危機意識を時刻(0:01~12:00の範囲)に例えると、「6時40分」で「かなり不安」を感じている。 世代別では、Z世代「6時20分」、大人世代「7時00分」と大人世代の方がより不安を感じている。 日本の有識者の回答「9時46分」の「極めて不安」とは3時間程度の差はあるが、いずれも危機意識は高い。

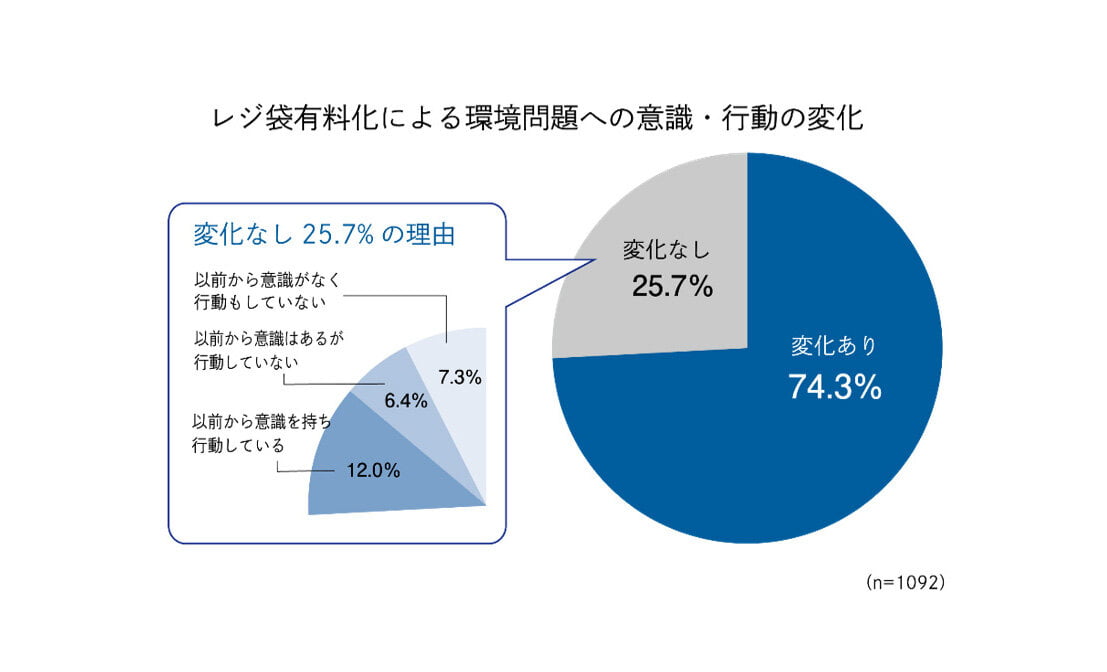

- レジ袋有料化による環境問題への意識や行動の変化で、何かしらの「変化があった」(74.3%)、特に「変化がなかった」(25.7%)となり、「変化があった」の回答が多数となりました。

- ただし、「変化がなかった」の回答の中でも「以前から環境問題への意識を持ち行動している」(12.0%)との回答もあり、レジ袋有料化前から行動している層が約1割見られました。

- 「変化があった」の回答のうち、最も多かったのは「マイバッグを持ち歩くようになった」(60.7%)で、全体の約6割となりました。また、マイバッグ以外にも「レジ袋の非有料化店でも、レジ袋を辞退するようになった」(23.4%)、「ごみの分別を意識するようになった」(13.9%)、「マイボトルを持ち歩くようになった」(12.7%)などほかの行動についても変化が見られました。

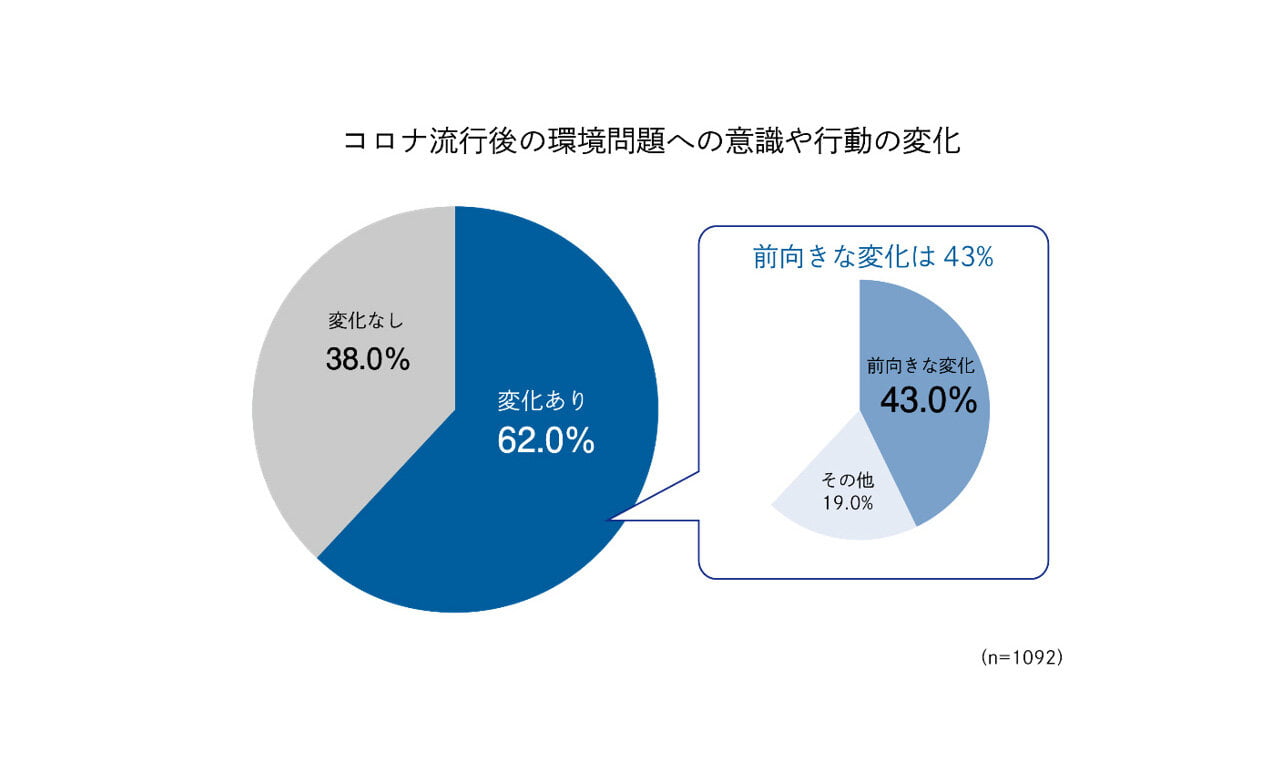

- 新型コロナ流行後の環境問題への意識や行動の変化で、何かしらの「変化があった」(62.0%)、特に「変化がなかった」(38.0%)となり、「変化があった」の回答が多数となりました。

- 「変化があった」の回答のうち、「食品ロスが出ないように気を付けるようになった」(14.3%)、「省エネに気を付けるようになった」(13.5%)など、何かしら環境問題の解決に向けての前向きな意識や行動の変化があったのは、全体の約4割(43.0%)となりました。最も多かったのは「家庭ごみの量が増えた」(22.2%)、「使用する電力量が増えた」(22.1%)で、新型コロナにより自宅で過ごす時間が増えた影響によるものと推測されます。

- 日本国内における環境問題において、危機的な状態にあると考える項目として最も多かったのは、「気候変動」(46.6%)、次いで「環境汚染」(13.6%)、「社会、経済と環境、政策、施策」(11.9%)の順となりました。

- 「気候変動」の理由として、「ここ数年の豪雨災害」「35度以上など異常な気温上昇」「温暖化が年々進行している」など、気候の変化を肌で感じている回答が多く見られました。また「梅雨が長い」「夏なのに寒い」など、今年の記録的な梅雨の長さにも影響を受けている傾向にありました。

- 「環境汚染」の理由として、「ごみのポイ捨て」「海のプラスチック汚染」などが多く、レジ袋有料化により、プラスチックごみに関連した問題に影響されていると推測されます。

- 「社会、経済と環境、政策、施策」の理由として、「新型コロナによる経済低迷」「新型コロナに対する政策」などに危機感を抱く回答が多く寄せられました。

- 50年、100年に1度と言われる災害や猛暑が毎年のように起こっていることを不安に感じるから

- 年々気温が上がっており、すでに失われてしまった島があり、生き物もいるため危機感を持っている

- 異常な暑さの気温が続いたり、例年にはない大雨が何日も続いたりして、農作物に影響が出ているから

- プラスチックごみで環境が汚染され、動植物の生命活動が危機的状況にあるから

- 地元の河川にごみの放置が多いため。環境汚染により生態系の破壊や気候変動に繋がる可能性がある

- 開発や発展に伴いこれまでよりも排気や排液などによる化学物質が出回っているから

- 新型コロナによって経済と健康のバランスがあまり取れていないし、施策がないと感じた

- 社会に環境を良くしようという意識がないと、環境問題が良くならないから

- レジ袋有料化など、環境問題に関するニュースをよく目にするようになったから

- 環境問題について国民の意識や行動が進んでいると思う国は、全体で1位日本、2位スウェーデン、3位オーストラリアと、自国に対して意識や行動が最も進んでいるイメージを持っていることがわかりました。

- 1位に日本を選んだ理由として、「ごみの分別ができている」「レジ袋が有料になった」などの回答が多く見られました。

- Z世代では、全体での順位と同等でしたが、大人世代では1位スウェーデン、2位日本、3位ドイツと、「北欧=環境先進国」あるいは「ドイツ=環境先進国」のイメージを持っている傾向があるためか、世代でのちがいが見られました。

- ほぼ一人一人が国民性でごみの分別を実行している

- 最近レジ袋が有料化し、ファミレスなどでプラスチックストローを置かなくなったから

- さまざまな企業や学校でSDGsが取り組まれている

- リサイクル等の環境保全に、国民1人1人が真剣に取り組んでいるイメージ

- 北欧は比較的環境問題に対して問題意識を持っている人が多いと聞く

- ごみの分別にとても力を入れていて、再生可能エネルギーを使っている

- この前、大規模な森林火災が発生したり、自然豊かな一方で自然への影響が一番感じやすいから

- 海外からのペットの持ち込みを禁止している等、自国の生態系の保全に努めているイメージ

- 以前よりオゾン層、野生動物保護のイメージが強い

- 環境問題への危機意識を時刻に例えると、全体として平均で「6時40分」となり、「かなり不安」という結果になりました。世代別では、Z世代は「6時20分」、大人世代は「7時00分」で大人世代の方がより危機を感じているものの、いずれも「かなり不安」という結果でした。

- 旭硝子財団が実施している環境問題に携わる日本の有識者を対象とした「環境危機時計®」と比較すると、日本の有識者は「9時46分」で「極めて不安」と回答しており、一般生活者との意識には、3時間程度の差があることがわかりました。

- Q4の回答にもみられるように、近年の豪雨災害や異常な気温上昇などにより、一般生活者も環境問題に関して不安な気持ちを抱えていると推測されます。

環境問題の解決に向けて個人が取り組めるアクションについて、高校生世代はイベントやプロジェクトへの参加を有効と考えている人が多く、全てのアクションを前向きに捉えている。大人世代は日常生活や経済活動に密着したアクションを有効と考えている傾向。

Q7. 個人でも参加可能なアクションのうち、気候変動の緩和にそれぞれどの程度有効だと思いますか。

「環境問題を解決するために誰の行動が重要か」については、全世代共通で1位が政府、2位が一般市民だった。世代間の違いが見られたのは3位・4位の回答で、高校生世代では3位が国際機関(6.2%)、4位が教育機関(5.2%)、一方、Z世代・大人世代は3位に企業(それぞれ5.4%、8.9%)、4位はZ世代が国際機関(5.2%)、大人世代はその他(6.7%)だった。

Q8. 環境問題を解決するために、最も重要なのは誰の行動だと思いますか。次の1~9の中から一つ選び、選択の理由もお書きください。

本調査に対する監修者の見解

今年も、例年にも増して気候変動の影響を強く感じる夏となった。日本における夏の酷暑が感じられるのは常態化しており、「観測史上最高」というような声を聞くことも珍しくはなくなってしまっている。本調査が実施された6月はすでに酷暑が始まっていたが、この調査がもう数か月遅く行われたのであれば、結果はより深刻なものとなっていたように思う。

象徴的なのは、高校生世代の意識の高さである。高校生となると、部活動等で屋外で活動することが多い。20年前やそれ以前であれば、夏は部活動の活動が最も盛んとなる時期であった。ところが、今は熱中症アラートが出ているために部活動が禁止となる学校が増えている。実はこうして肌感覚として気候変動を感じる世代だからこそ、気候変動への意識が高くなっており、だからこそ、意識が行動につながっているのではなかろうか。日中冷房の効いた部屋で仕事をする人たちと比べ、意識と行動とがつながっているように感じられるのはその辺りにも理由があるように思う。

もう一つは、教育の効果である。SDGsと結びつけられた探求学習も世の中に浸透し、高校生やそれよりも若い世代の環境意識は年々高くなっているように思われる。課題を学ぶだけでなく、その原因を追究し、可能な行動を考え、発表する。こうした教育の効果が徐々に出てきているように思われる。

2024年の国連では「未来サミット」が開催された。そこでは「将来世代に関する宣言」が出され、将来世代の考えを生かしていくこと、そのために対等な立場での対話といったことの重要性が謳われた。今回の調査結果を見て、改めて、今後益々進む気候危機を生き抜かなければならない若者世代の考えを意思決定に取り入れることの重要性が裏付けされたと考える。

対策をとるという点では、政府への期待が大きい。そしてこの期待は、コメントを見ていくと、政府が十分な公共政策を提供していないことへのフラストレーションの裏返しであることに気付く。実際、選挙の争点に気候変動や生物多様性の保全といった環境問題が上がることはほとんどない。政府は、国民のこうした声にも耳を傾ける必要があることが明確に示されたように思う。

SDGsの達成期限まであと5年。危機感は強くなっている。理念から行動へ入るタイミングとなっていることを今回の調査結果は表している。

監修者プロフィール

蟹江 憲史 (かにえ のりちか)

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授

慶應義塾大学SFC研究所xSDG・ラボ代表。慶應義塾大学グローバルリサーチ・インスティテュート(KGRI)Keio STAR副所長。

北九州市立大学助教授、東京工業大学大学院准教授を経て現職。

日本政府持続可能な開発目標(SDGs)推進円卓会議構成員、内閣府

自治体SDGs推進評価・調査検討会委員他、再生可能エネルギー会社で

ある株式会社レノバ独立社外取締役に2017年から4年間就任。

専門は国際関係論、サステナビリティ学、地球システム・ガバナンス。

国連におけるSDGs策定に、構想段階から参画。SDGs研究の第一人者で

あり、研究と実践の両立を図っている。

近著に「SDGs(Sustainable Development Goals)中公新書、2020」がある。

独立科学者15人のメンバーとして国連事務総長に選任され、国連Global Sustainable Development Report(GSDR)の2023年版執筆を行った。博士(政策・メディア)。

2024.09.042024年(第5回) 生活者の環境危機意識調査 結果発表

危機的だと思う問題1位は、5年連続で「気候変動」

「地球沸騰化」の時代、個人で行動を起こしている人が約75%

「再エネへの切り替え」「環境団体への寄付」など、より積極的な行動は約23%

公益財団法人旭硝子財団(理事長 島村琢哉、所在地 東京都千代田区)は、全国各地10~60代の男女1,092名 (Z世代:18~24歳 522名、大人世代:25~69歳 570名)に対し、環境問題への危機意識および行動について把握するため、「第5回 生活者の環境危機意識調査」を実施しました。本調査は、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科蟹江かにえ憲史のりちか教授監修のもと、インターネットにて実施しました。主な調査結果は以下のとおりです。

調査概要

| 調査目的 | 日本国内の一般生活者の環境問題に対する意識や行動の実態を把握する |

|---|---|

| 調査対象 | 1,092名 (18~24歳 522名、25~69歳 570名) |

| 調査地域 | 全国 |

| 調査方法 | インターネットリサーチ |

| 調査時期 | 2024年6月26日(水)~6月28日(金) |

| 有効回答数 | 1,092サンプル |

| 調査主体 | 公益財団法人 旭硝子財団 |

調査詳細

国内の環境問題で危機的だと思う項目1位は5年連続で「気候変動」、線状降水帯の発生・長期化する猛暑・食糧難を懸念。2位「人口」、3位「社会、経済と環境、政策、施策」。

Q1.

あなたが日本国内における環境問題を考える上で、以下の表より危機的な状態にあると考える項目を3つ選んで、1位~3位の順位付けをしてください。また、その理由を具体的に記載ください。

項目は、有識者を対象とした「地球環境問題と人類の存続に関するアンケート」と同内容のものを使用しています

「気候変動」と並び大きな課題となっている「生物多様性の損失」について、全国平均で47.7%が「身の回りで感じる」。大人世代の方がZ世代より関心がやや高い。

Q2.

「気候変動」と並び「生物多様性の損失」※も大きな課題となっています。生物多様性が失われつつあることを、あなたの身の回りで感じることはありますか。

「生物多様性の損失」とは絶滅危惧の生物種の増加、森林伐採などの生息地の消失のことを意味し、結果として自然が人間にもたらす恩恵の多くを失うことになります

環境危機時計Ⓡ(環境危機意識を時刻(0:01~12:00の範囲)に例えたもの)は、「6時59分」と「かなり不安」を感じている。世代別では、Z世代「6時43分」、大人世代「7時13分」と大人世代の方が危機意識は高い。

日本の有識者の回答「9時37分」の「極めて不安」とは2時間強の差はあるが、いずれも危機意識は高い。

Q3. 以下の図は、環境問題の意識を時計の針に例えた「環境危機時計Ⓡ」とよばれるものです。あなたの国や地域における環境問題への危機意識を時計の針に例えて0:01 ~ 12:00の範囲で○○時○○分と答えてください。(※時刻は便宜上、10分単位で記入)

「地球沸騰化の時代」に対し、個人で何かしらの行動を起こしている人は全国平均で74.5%。取り組んでいる行動1位「エコな交通手段を利用」、2位「地元産や季節性ある食物を選択」、3位「家電や衣類などをリサイクル」など普段の生活でできるアクションが多い傾向に。「再エネへ切り替え」「環境団体へ寄付」などより積極的に行動している人は22.5%に。

Q4. 2023年7月、「地球温暖化」という言葉では表現しきれないほどの猛暑が世界各地で発生し、国連のアントニオ・グテーレス事務総長は「地球沸騰化の時代が到来した」と警告しました。これに関し個人でできることとして、普段あなたが取り組んでいる行動で当てはまるものをお答えください。(複数回答)

2023年時点の感覚的なSDGs達成度は、全国平均24.7%。Z世代30.5%で、大人世代23.8%よりやや高い。

Q5. 2030年までの目標に向けて、17あるSDGsが、全体として2023年時点でどの程度達成できていると思いますか。全目標達成を100%として、1~100の数字でお答えください。 目標に向かっていると思わない場合は「0」を入力してください。 SDGs(Sustainable Development Goals;持続可能な開発目標)とは、2015年9月の国連サミットで採択された、 2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です

2030年に達成度が高いと思うSDGsの目標は、1位「飢餓をゼロに」、2位「安全な水とトイレを世界中に」、3位「貧困をなくそう」。達成度が低いと思う目標は、1位「貧困をなくそう」、2位「ジェンダー平等を実現しよう」、3位「働きがいも経済成長も」。Z世代の1位は昨年に引き続き「ジェンダー平等を実現しよう」で、ジェンダー平等の達成には悲観的な傾向に。

Q6. あなたの国や地域において、17あるSDGsの目標の中で2030年に達成度が高い(あるいは低い)と思うものを3つ選んで高い(あるいは低い)ものから順に1位~3位の順位付けをし、目標の番号でお答えください。

本調査に対する監修者の見解

年々厳しさが増す酷暑。今年の酷暑も「地球沸騰化」を身近に感じさせるひどいものだった。今回の調査結果もまた、まだまだ遠い出来事だと思われていた気候変動の影響が、身近になってしまっていることを実感させるものとなった。多くの人にとって、気候変動の影響、とりわけ線状降水帯の発生や長期化する猛暑や食糧難が何よりも懸念されている。そしてこれに対して4人に3人程度が、身近に出来る何らかの行動を起こし始めている。

そのこと自体は前向きにとらえるべきことだ。しかし、より踏み込んだ、システム全体の転換が求められる今、4人に1人程度にとどまる積極的行動に移す人々を増やすこと、そしてそのために、政策や企業の変化を加速することが重要だ。昨年まとめて国連から公表したGSDR2023でも、変革を加速しない限り、2030年までの持続可能な世界の実現は不可能だという結論に達した。

今回の調査では、「飢餓をゼロ」にというSDGsの目標2や、「貧困をなくそう」という目標1について、その達成度は2030年までに高くなっているという意識が見られた。ところが実際には、これらの目標こそ、コロナ禍や気候危機、そして戦争の影響などによって、達成度は後退しているのが現実である。こうした課題については、「他国のことだ」という意識がどこかにあるのではないだろうか?

しかし、世界の課題はつながっている。気候変動の影響で農産物や海産物の収穫に影響が出ることで、飢餓にあえぐ人々に食料がいきわたらなかったり、貧しい人々の収入が脅かされたりしている。負の連鎖が世界のどこかでひずみを生み出していることに、思いを馳せることも、グローバル化の進む時代では大事になる。だからこそ、我々に出来る変革を進めることが大事になる。

例えば、再エネへの切り替えをしやすくするには、そのためのインフラの整備や、補助金の導入によって再エネをより身近なエネルギー源としていく政策が求められる。今回の調査結果は、意識の変化をもう一つ大きなシステム変化につなげるために、こうした政策や企業戦略の変革が必要だということを示唆している。人々の意識が高まっている今こそ、その意識をシステム変化へと向かわせていく「かじ取り」が求められている。

Profile

蟹江 憲史 (かにえ のりちか)

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授

慶應義塾大学SFC研究所xSDG・ラボ代表

北九州市立大学助教授、東京工業大学大学院准教授を経て現職。

日本政府持続可能な開発目標(SDGs)推進円卓会議構成員、内閣府自治体SDGs推進評価・調査検討会委員他、再生可能エネルギー会社である株式会社レノバ独立社外取締役を2017年から4年間就任。

専門は国際関係論、サステナビリティ学、地球システム・ガバナンス。国連におけるSDGs策定に、構想段階から参画。SDGs研究の第一人者であり、研究と実践の両立を図っている。

近著に「SDGs(Sustainable Development Goals)中公新書、2020」がある。

独立科学者15人のメンバーとしてて国連事務総長に選任され、国連Global Sustainable Development Report(GSDR)の2023年版執筆を行った。博士(政策・メディア)。

2023.09.062023年(第4回) 生活者の環境危機意識調査 結果発表

世界25か国で危機的だと思う問題1位は「気候変動」、異常気象を懸念

現時点(2023年)の感覚的なSDGs達成度は35%、Z世代の平均は41%でやや高い

達成度が低いと思うSDGs目標で「平等」や「平和」を懸念

公益財団法人旭硝子財団(理事長 島村琢哉、所在地 東京都千代田区)は、日本と海外24か国の10~60代の男女13,500名 (Z世代:18~24歳 6,589名、大人世代:25~69歳 6,911名)に対し、環境問題への危機意識および行動について把握するため、「第4回 生活者の環境危機意識調査」を日本と海外24か国で実施しました。本調査は、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科蟹江(かにえ)憲史(のりちか)教授監修のもと、インターネットにて実施しました。主な調査結果は以下のとおりです。

調査概要

| 調査目的 | 日本と海外の一般生活者の環境問題に対する意識や行動の実態を把握する |

|---|---|

| 調査対象 | 男女13,500名 (18~24歳 6,589名、25~69歳 6,911名) |

| 調査地域 | 日本と海外24か国 (韓国、中国、シンガポール、インドネシア、インド、オーストラリア、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ベルギー、ポーランド、ノルウェー、スウェーデン、トルコ、アラブ首長国連邦、エジプト、ナイジェリア、南アフリカ) |

| 調査方法 | インターネットリサーチ |

| 調査時期 | 2023年6月9日(金)~7月5日(水) |

| 有効回答数 | 13,500サンプル |

| 調査主体 | 公益財団法人 旭硝子財団 |

調査詳細

自国内の環境問題で危機的だと思う項目1位は「気候変動」、世界各地の異常気象・異常気温を懸念。 2位「社会、経済と環境、政策、施策」、3位「水資源」。

Q1.

あなたの国や地域における環境問題を考える上で、危機的な状態にあると考える項目を以下の表より

3つ選んで、1位~3位の順位付けをしてください。また、その理由を具体的に記載ください。

項目は、有識者を対象とした「地球環境問題と人類の存続に関するアンケート」と同内容のものを使用しています。

環境問題の意識や行動が進んでいると思う国は、1位日本、2位アメリカ、3位中国。 日本を選んだ理由は「人々が規律正しい」「優れた技術がある」など。

Q2.

環境問題への取り組みについて、国民の意識や行動において進んでいるイメージがある国を、国のリスト※より3つ挙げて、1位~3位の順位付けをしてください。また、その理由を具体的に記載ください。

国のリストは、国連が定める持続可能な開発目標の達成度を国別にランキングにした「2022年版SDGsインデックス&ダッシュボード」から上位50位および本調査の対象国を抜粋しています

現時点(2023年)の感覚的なSDGs達成度は、全体平均は35.0%。Z世代の平均は41.1%で、大人世代の33.9%よりやや高い。日本国内では、平均25.3%と他国より感覚的な達成度が低い。

Q3. 2030年までの目標に向けて、17あるSDGsが、全体として2023年時点でどの程度達成できていると思いますか。全目標達成を100%として、1~100の数字でお答えください。目標に向かっていると思わない場合は「0」を入力してください。 SDGs(Sustainable Development Goals;持続可能な開発目標)とは、2015年9月の国連サミットで採択された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。

日々の生活で関心を持っているSDGsの目標は、1位「貧困をなくそう」、2位「飢餓をゼロに」、3位「すべての人に健康と福祉を」。「気候変動に具体的な対策を」は上位3位以内に入らず。

日本国内では、そもそも「関心を持っているものはない」人が約2割と他国より多い傾向。

Q4. あなたが日々の生活で、17 あるSDGs目標の中で関心を持っていることを3つ選んで上から1位~3位の順位付けをし、目標の番号でお答えください。

2030年に達成度が高いと思うSDGsの目標、同率1位で「飢餓をゼロに」・「すべての人に健康と福祉を」、3位「貧困をなくそう」。達成度が低いと思うものは、1位「貧困をなくそう」、2位「人や国の不平等をなくそう」、3位「平和と公正をすべての人に」。ロシア・ウクライナ問題の影響か平等や平和について懸念する人の割合が多い傾向。

Q5. あなたの国や地域において、17あるSDGsの目標の中で2030年に達成度が高い(あるいは低い)と思うものを3つ選んで高い(あるいは低い)ものから順に1位~3位の順位付けをし、目標の番号でお答えください。

環境危機時計(環境危機意識を時刻(0:01~12:00の範囲)に例えたもの)は、「7時23分」と「かなり不安」を感じている。世代別では、Z世代「7時3分」、大人世代「7時27分」と大人世代の方がやや不安を感じている。 世界の有識者の回答「9時31分」の「極めて不安」とは2時間程度の差はあるが、いずれも危機意識は高い。

Q6.

以下の図は、環境問題の意識を時計の針に例えた「環境危機時計®」とよばれるものです。あなたの国や地域における環境問題への危機意識を時計の針に例えて0:01 ~ 12:00の範囲で○○時○○分と答えてください。

時刻は便宜上、10分単位で記入

海外を含めた調査としては2回目の今回の調査も、興味深い結果が見て取れる。 今年の夏も異常気象が程度を増し、世界的にも、気候変動に起因する山火事の影響も報道されるようになった。国連事務総長がグローバル・ボイリング(地球が沸騰している)と表現しているように、気候変動の影響が世界規模で身近に感じられるようになっている。このことが、今回の調査結果にも端的に表れている。危機的な環境問題として、気候変動が群を抜いて高い意識を持たれている。 一方、環境問題についての様々な調査において、取り組みが進んでいるとされるのは、欧州各国、特に北欧の国々であり、アメリカや日本といった国々は取り組みが遅れているとして批判されている。とりわけ気候変動においてその傾向は顕著だ。 これに対して本調査では、日本やアメリカは、国民の意識や行動が進んでいる国として上位となっている。これは、質問が、政策や対策を問うものではなく、環境技術や製品、国民の環境行動といったもののイメージを問うものになっていることが要因だと考えられる。アメリカでも、連邦レベルでの政策の弱さとは対照的に、特定の企業や州における対策で進んでいるところがある。人々のイメージには、そうした「優良事例」のすばらしさに引っ張られるという側面も大きいことを示しているように思われる。また、報道のあり方にも左右されるところもあるのではなかろうか。 SDGsの達成度については、国連の調査結果では、2023年半ば現在で、20%に満たないというのが現状だ。気候危機、コロナ禍、戦争の傷が、進捗停滞あるいは後退の大きな要因と認識されている。この実際の進捗と比べると、人々の意識の上では達成度が高めに出ていることがわかる。とりわけ日本では、SDGsを知っているという人の数は9割程度に上り、コトバが踊っていることの影響もあるのだろう。しかし実態はというと、行動にはまだまだ表れていないことを認識しておく必要がある。 Profile 蟹江 憲史 (かにえ のりちか) 北九州市立大学助教授、東京工業大学大学院准教授を経て現職。

自国内の環境問題で危機的だと思う項目1位は「気候変動」、各国でみられる異常気象を懸念。

Q1.

あなたの国や地域における環境問題を考える上で、以下の表より危機的な状態にあると考える項目を3つ選んで、1位~3位の順位付けをしてください。また、その理由を具体的に記載ください。 環境問題の意識や行動が進んでいると思う国は、1位日本、2位アメリカ、3位オーストラリア。

日本を選んだ理由は「先進的な技術を持っている」「クリーンな国である」など。

Q2.

環境問題への取り組みについて、国民の意識や行動において進んでいるイメージがある国を、国のリスト※より3つ挙げて、1位~3位の順位付けをしてください。また、その理由を具体的に記載ください。 2030年において達成度が最も高いと思うSDGsの目標、1位「1.貧困をなくそう」、2位「3.すべての人に健康と福祉を」、3位「2.飢餓をゼロに」。達成度が低いと思うものは、1位「1.貧困をなくそう」、2位「2.飢餓をゼロに」、3位「4.質の高い教育をみんなに」。貧困をなくせるかどうかは、同じ国の中でも意見が二分しており、先進国では悲観的に考える人の割合が多い傾向。

Q3.

あなたの国や地域において、17あるSDGsの目標の中で2030年に達成度が高い(あるいは低い)と思うものを3つ選んで高いものから(あるいは低いものから)順に1位~3位の順位付けをし、目標の番号でお答えください。

SDGs(Sustainable Development Goals;持続可能な開発目標)とは、2015年9月の国連サミットで採択された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。

SDGsの認知度、約3割が「知らない」と回答。Z世代の認知度は大人世代よりやや高い。

Q4.

Q3にお答えになる前に、あなたは「持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)」を知っていましたか。

環境危機意識を時刻(0:01~12:00の範囲)に例えると、「7時25分」と「かなり不安」を感じている。世代別では、Z世代「7時11分」、大人世代「7時27分」と大人世代の方がやや不安を感じている。

Q5.

以下の図は、環境問題の意識を時計の針に例えた「環境危機時計®」とよばれるものです。あなたの国や地域における環境問題への危機意識を時計の針に例えて0:01 ~ 12:00の範囲で○○時○○分と答えてください。

時刻は便宜上、10分単位で記入

日本以外の国でも行われた今回の調査は、グローバルな環境意識に加え、日本と海外との意識の相違を見ていくうえで、非常に興味深い結果が得られたと思います。 環境問題として、気候変動が世界共通で危機的だと考えられているというのは、社会経済への危機意識の高さと合わせてみると、現代社会の課題を浮き彫りにしているように思います。もはや環境問題は社会、経済問題でもあるという意識が強くなっていることは重要で、グローバルな課題として、今後急務となる気候変動対策を強化していくための意識が醸成されてきていることが見て取れます。 環境問題の意識や行動が進んでいる国として日本やアメリカが挙げられている点には、少々驚きました。どちらかというと欧州諸国が環境先進国であるという実態調査結果が多い中で、実態と意識にギャップがあることが見て取れます。日本やアメリカは、今後積極的に、イメージに合うような政策を推進してもらいたいと思います。 SDGsについては、日本では認知度は世界的に見ても高いものの、これとは対照的に、内容を詳しく知っている割合が調査国中最低だという点は、大いに注目すべき点でしょう。SDGsへの対応が、表面上のもので終わらないようにするための取り組みが問われている、と強く感じる結果でした。 達成度を巡る意識では、日本でも世界でも、貧困問題解決の達成度について、高いという見方も低いという見方も、いずれも第一位と最も高くなっていることに、この課題解決の難しさを感じました。世界各地で格差が広がり、ものの見方についても分断が広がっていると言われますが、そのことを象徴的に表しているように思えます。特にコロナ禍を経て、貧しさを増し取り残される人々と、コロナ禍で経済的に豊かになった人々の差が大きくなったと言われます。そのことが意識にも出てきているように思いますし、このギャップを解消することの重要性を感じさせる結果でした。 Profile 蟹江 憲史 (かにえ のりちか) 北九州市立大学助教授、東京工業大学大学院准教授を経て現職。

公益財団法人旭硝子財団(理事長 島村琢哉、所在地 東京都千代田区)は、全国各地10~60代の男女1,092名(Z世代:18~24歳520名、大人世代:25~69歳572名)に対し、環境問題への危機意識および行動について把握するため、「第2回日本人の環境危機意識調査」を行いました。本調査は、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科蟹江(かにえ)憲史(のりちか)教授監修のもと、インターネットにて実施しました。

調査では、新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナ)の流行後には、昨年に引き続き環境問題への意識や行動において半数近くに前向きな変化が見られました。日本国内の危機的な環境問題は、昨年に引き続き1位「気候変動」となり記録的豪雨や猛暑に対する危機感が浮き彫りになりました。また、環境問題の意識や行動が進んでいると思う国は昨年に引き続き1位「日本」で、自国の環境への取り組みに対して継続して前向きなイメージを持っていることがわかりました。2030年における日本のSDGs達成度として最も高いと思うのは「安全な水とトイレ」と衛生面への評価が高く、最も低いのは「ジェンダー平等」と男女格差への問題意識が見られました。主な調査結果は以下のとおりです。 新型コロナ流行後、半数近くが食品ロス削減や省エネなど環境問題への意識や行動に前向きな変化。

Q1.

2020年1月以降から現在に至るまで、新型コロナはわたしたちの日常生活や自然環境に大きく影響を及ぼしています。新型コロナ流行以前の生活と比較して、あなたの生活における環境問題への意識や行動について変化はありましたか?(複数回答)

日本国内の環境問題で危機的だと思う項目、昨年に引き続き1位は「気候変動」で記録的豪雨や猛暑を懸念。2位に「社会、経済と環境、政策、施策」が浮上し、経済や政策への関心が高まる。

Q2.

あなたが日本国内における環境問題を考える上で、以下の表より危機的な状態にあると考える項目を3つ選んで、1位~3位の順位付けをしてください。また、その理由を具体的に記載ください。

項目は、旭硝子財団が実施している日本の環境問題に携わる有識者を対象とした「環境危機時計®」の調査と同内容のものを使用しています

具体的な理由(一部抜粋) 気候変動 社会、経済と環境、政策、施策 環境汚染 環境問題の意識や行動が進んでいると思う国は、昨年に引き続き1位「日本」、2位「スウェーデン」。

Q3.

環境問題への取り組みについて、国民の意識や行動において進んでいるイメージがある国を、国のリスト※より3つ挙げて、1位~3位の順位付けをしてください。また、その理由を具体的に記載ください。

国のリストは、国連が定める持続可能な開発目標の達成度を国別にランキングにした「2021年版SDGsインデックス&ダッシュボード」上位50位を抜粋しています。

具体的な理由のご紹介(一部抜粋) 日本 スウェーデン ドイツ 日本のSDGsの取り組み、一般生活者・有識者ともに2030年における達成度が最も高いと思う目標は「安全な水とトイレを世界中に」。一方、達成度が最も低いと思う目標は「ジェンダー平等を実現しよう」と、男女格差の問題が浮き彫りに。

Q4.

日本国内において、17項目あるSDGsの中で2030年に達成度が高い(あるいは低い)と思うものを3つ選んで高いものから順に1位~3位の順位付けをし、目標の番号でお答えください。

同じくらいの達成度だと考える場合は、より達成が早い(あるいは遅い)と考えられる目標をお答えください。

SDGs(Sustainable Development Goals;持続可能な開発目標)とは、2015年9月の国連サミット で採択された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 環境危機意識を時刻(0:01~12:00の範囲)に例えると、「6時35分」で「かなり不安」を感じている。世代別では、Z世代「6時16分」、大人世代「6時51分」と大人世代の方がより不安を感じている。日本の有識者の回答「9時36分」の「極めて不安」とは3時間程度の差はあるが、いずれも危機意識は高い。

Q5.

以下の図は、環境問題の意識を時計の針に例えた「環境危機時計®」とよばれるものです。あなたの日本国内における環境問題への危機意識を時計の針に例えて0:01 ~ 12:00の範囲で○○時○○分と答えてください。(※時刻は便宜上、10分単位で記入)

新型コロナウィルスの影響が長引く中で昨年に引き続き行われた今回の調査では、まず「社会、経済と環境、政策、施策」への危機感が強くなっていることが目に留まりました。国による対策の違いや、感染度の違いが明らかになる中で、政策への関心が高くなっていることや、経済との関連が関心事項になっていることが良く表れているように思います。政策や政治への無関心が長らく問題となっている日本社会において、コロナ禍が機会となり、本当の意味での民主主義が実現されていく期待を持たせてくれるように思います。 SDGsの達成度においても、新型コロナウィルスへの関心が反映されているように思います。感染症対策の基本である水や衛生の状況が日本では良いという認識が高くなっています。また、貧困をなくすことが達成度が低い目標として挙げられているのも、コロナ禍の影響を反映しているように思います。過去一年でも様々な問題が浮き彫りになり、国際的にも大きく後れを取っているジェンダー平等も、やはり達成度の低い目標の筆頭にあげられました。課題認識が一般でも有識者でも一致している今は、大きく変革をするチャンスだと言えるように思います。 Z世代の問題意識の高まりは、大学で学生と触れることの多い私も感じているところでしたが、その印象に比べると、Z世代の環境危機時計は思ったよりも進んでいないという印象です。Z世代と一言で言っても、まだまだ世代全体として意識が高まり、ムーブメントに結びついてはいないという事でしょう。日本において、Z世代における環境意識の高まりが、一部の人たちだけでなく世代のあらゆる人に広がりを持つには、もう少し時間が必要なのかもしれません。 多くの人にコロナ禍は行動変化をもたらしたと言えますが、それが必ずしも環境保全行動には結びついていないようです。危機意識の高まりと行動変容は表裏一体だと思います。専門家と一般の危機意識の開きを見ると、コロナ禍への危機感同様に、専門家は、環境危機に対する危機感を醸成していく努力をより一層行う必要があるように思います。 Profile 蟹江 憲史 (かにえ のりちか)

北九州市立大学講師、助教授、東京工業大学大学院准教授を経て現職。日本政府SDGs推進円卓会議構成員、内閣府地方創生推進事務局自治体SDGs推進のための有識者会議委員など、国際的、国内的にSDGsや環境問題を中心に多方面で活躍中。Earth Commission委員を務め、また

2023年Global Sustainable Development Report執筆の15人の独立科学者の一人に国連事務総長から選出されている。

公益財団法人旭硝子財団(理事長 島村琢哉、所在地 東京都千代田区)は、全国各地10~60代の男女1,092名(Z世代:18~24歳519名、大人世代:25~69歳573名)に対し、環境問題への危機意識および行動について把握するため、「第1回日本人の環境危機意識調査」を実施しました。本調査は、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科蟹江(かにえ)憲史(のりちか)教授監修のもと、インターネットにて実施しました。

調査では、今年7月のレジ袋有料化後に約6割がマイバッグを持ち歩くようになり、新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナ)の流行後には、環境問題への意識や行動において約4割に前向きな変化が見られました。日本国内の危機的な環境問題は、1位「気候変動」、2位「環境汚染」、3位「社会、経済と環境、政策、施策」となり、近年の豪雨災害や気温上昇などの異常気象および"気候危機"への懸念が明らかになりました。また、環境問題の意識や行動が進んでいると思う国として、1位日本、2位スウェーデン、3位オーストラリアと、自国の環境への取り組みに対して前向きなイメージを持っていることがわかりました。主な調査結果は以下のとおりです。 7月のレジ袋有料化後「マイバッグを持ち歩くようになった」約6割。マイバッグ持参以外にも、「レジ袋無料の店舗でも断る」「ごみを分別」「マイボトル持参」など意識や行動が高まった。

Q1.

2020年7月1日より、すべての小売店(スーパー・コンビニなど)において、プラスチックごみ削減のためレジ袋が有料になりました。有料化する前と比較して、あなたの生活における環境問題への意識や行動について変化はありましたか?(複数回答)

新型コロナ流行後「環境問題への意識や行動に前向きな変化」約4割。食品ロス削減や省エネなど、生活全般で意識や行動が高まった。一方、自粛生活により家庭ごみや電力量は増加傾向に。

Q2.

2020年1月以降から現在に至るまで、新型コロナはわたしたちの日常生活や自然環境に大きく影響を及ぼしています。新型コロナ流行以前の生活と比較して、あなたの生活における環境問題への意識や行動について変化はありましたか?(複数回答)

日本国内の環境問題で危機的だと思うのは、1位「気候変動」、2位「環境汚染」、3位「社会、経済と環境、政策、施策」。1位の主な理由は、豪雨災害や気温上昇など異常気象を実感するから。

Q3.

あなたが日本国内における環境問題を考える上で、以下の表より危機的な状態にあると考える項目を3つ選んで、1位~3位の順位付けをしてください。また、その理由を具体的に記載ください。

項目は、旭硝子財団が実施している日本の環境問題に携わる有識者を対象とした「環境危機時計®」の調査と同内容のものを使用しています

自由回答のご紹介(一部抜粋) 気候変動 環境汚染 社会、経済と環境、政策、施策 環境問題の意識や行動が進んでいると思う国は、1位「日本」、2位「スウェーデン」、3位「オーストラリア」。1位の主な理由は、「ごみの分別ができている」「レジ袋が有料になった」など。

Q4.

環境問題への取り組みについて、国民の意識や行動において進んでいるイメージがある国を、国のリスト※より3つ挙げて、1位~3位の順位付けをしてください。また、その理由を具体的に記載ください。

国のリストは、国連が定める持続可能な開発目標の達成度を国別にランキングにした「2020年版SDGsインデックス&ダッシュボード」上位50位を抜粋。

自由回答のご紹介(一部抜粋) 日本 スウェーデン オーストラリア 環境危機意識を時刻(0:01~12:00の範囲)に例えると、「6時40分」で「かなり不安」を感じている。

Q5.

以下の図は、環境問題の意識を時計の針に例えた「環境危機時計®」とよばれるものです。あなたの日本国内における環境問題への危機意識を時計の針に例えて0:01 ~ 12:00の範囲で○○時○○分と答えてください。(※時刻は便宜上、10分単位で記入)

新型コロナとその対策の影響が残る中行われた今回の調査結果は、持続可能な社会への関心の高まりを浮き彫りにするものとなりました。また、関心の高まりと行動変容のためには、政策の役割も決して小さくないことも、明らかとなりました。 新型コロナの流行は、我々の住む社会がいかに「持続不可能」なものであったかを認識させるものでした。同時に、一人一人の行動を変えることが、社会全体の動きを変えることにつながっていくことも、認識させてくれました。マスクや手洗いを一人一人が行うことで、社会としての新型コロナ対策へとつながっていくわけです。 こうした経験に加え、自宅で過ごす時間が増えたことは、自宅で生み出されるごみの多さや、包装紙やプラスチックの多さにも目を向けるきっかけを与えることにもつながったように思います。普段はあまり意識することのない日常的な環境問題への意識の高まりは、次の行動を変えることにもつながっていくと思います。現段階では増加傾向にある家庭ごみを今後減らしていったり、電力消費が気候変動につながらないようにするためにはどのように行動すればいいのか。今回の調査結果は、環境意識を「次の行動変容」の段階へと高めることの重要性にも気づかせてくれました。 今年7月にはレジ袋が有料化されました。また、昨年10月には食品ロスの削減を推進する法律も施行されました。こうした政策の動向が、生活全般での意識や行動変化に影響を及ぼしたとも考えられます。気候変動や環境汚染といった問題をはじめ、環境危機意識が高まっていることは、環境危機時計の針にも表れていると思います。この針がこれ以上進むことのないように、政策も進めて行く必要があります。今回の調査では、日本は環境に対する取り組みが進んでいる国だという印象が強いことが示されましたが、一方、「2020年版SDGsインデックス&ダッシュボード」における日本の評価は17位にとどまっています。他の国と比べれば、まだまだ改善の余地があるということなので、現状に満足せずに進むことが重要です。 危機的だという意識の中に「社会、経済と環境、政策、施策」が入っていることは、環境問題解決と政治経済を一体化する必要性を示しています。つまり、これから本当の意味での「持続可能な社会」づくりが始まることを示唆しています。新型コロナ危機を糧に、新たな社会へ向けて進んでいく時期に差し掛かったように思います。 Profile 蟹江 憲史 (かにえ のりちか)

北九州市立大学助教授、東京工業大学大学院社会理工学研究科准教授を経て現職。欧州委員会Marie Curie Incoming International Fellow及びパリ政治学院客員教授などを歴任。専門は国際関係論、地球システム・ガバナンス。国連におけるSDGs策定に、構想段階から参画。SDGs研究の第一人者であり、研究と実践の両立を図っている。日本政府SDGs推進本部円卓会議構成員、内閣府地方創生推進事務局自治体SDGs推進評価・調査

検討会委員などを務める。SDGs(持続可能な開発目標)」中公新書

(2020年8月刊行)。博士(政策・メディア)。

本調査に対する監修者の見解

行動を起こすには危機感を持つことが重要だ。実態を反映した危機感を持つように、今後の行動を考えていく必要がありそうだ。

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授

慶應義塾大学SFC研究所xSDG・ラボ代表

日本政府持続可能な開発目標(SDGs)推進円卓会議構成員、内閣府自治体SDGs推進評価・調査検討会委員他、株式会社レノバ独立社外取締役を2017年から4年間就任。

専門は国際関係論、サステナビリティ学、地球システム・ガバナンス。国連におけるSDGs策定に、構想段階から参画。SDGs研究の第一人者であり、研究と実践の両立を図っている。

近著に「SDGs(Sustainable Development Goals)中公新書、2020」がある。

国連Global Sustainable Development Report(GSDR)の2023年版執筆の独立科学者15人に選ばれている。博士(政策・メディア)。

2022.09.082022年(第3回) 生活者の環境危機意識調査 結果発表

世界25か国で危機的だと思う問題1位は「気候変動」、異常気象を懸念

SDGsの認知度 約3割が「知らない」、Z世代の認知度は大人世代よりやや高い

SDGs、2030年の予想達成度1位は「貧困をなくそう」

公益財団法人旭硝子財団(理事長 島村琢哉、所在地 東京都千代田区)は、日本と海外24か国の10~60代の男女13,332名 (Z世代:18~24歳 6,585名、大人世代:25~69歳 6,747名)に対し、環境問題への危機意識および行動について把握するため、過去2回行った「日本人の環境危機意識調査」を、本年は「第3回 生活者の環境危機意識調査」とし、日本と海外24か国で実施しました。本調査は、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科蟹江(かにえ)憲史(のりちか)教授監修のもと、インターネットにて実施しました。

主な調査結果は以下のとおりです。

調査概要

調査目的 日本と海外の一般生活者の環境問題に対する意識や行動の実態を把握する 調査対象 男女13,332名 (18~24歳 6,585名、25~69歳 6,747名) 調査地域 日本と海外24か国

(韓国、中国、シンガポール、インドネシア、インド、オーストラリア、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ベルギー、ポーランド、ノルウェー、スウェーデン、トルコ、アラブ首長国連邦、エジプト、ナイジェリア、南アフリカ)

調査方法 インターネットリサーチ 調査時期 2022年6月23日(木)~7月18日(月) 有効回答数 13,332サンプル 調査主体 公益財団法人 旭硝子財団

調査詳細

2位「社会、経済と環境、政策、施策」、3位「水資源」。

項目は、有識者を対象とした「地球環境問題と人類の存続に関するアンケート」と同内容のものを使用しています。

国のリストは、国連が定める持続可能な開発目標の達成度を国別にランキングにした「2022年版SDGsインデックス&ダッシュボード」上位50位を抜粋しています。

世界の有識者の回答「9時35分」の「極めて不安」とは2時間程度の差はあるが、いずれも危機意識は高い。

本調査に対する監修者の見解

環境危機時計の針は、昨年と比べて随分進んだように思います。危機意識を持ちながら、それが行動の実態へとつながるようにしたいところです。

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授

慶應義塾大学SFC研究所xSDG・ラボ代表

日本政府持続可能な開発目標(SDGs)推進円卓会議構成員、内閣府自治体SDGs推進評価・調査検討会委員他、株式会社レノバ独立社外取締役を2017年から4年間就任。

専門は国際関係論、サステナビリティ学、地球システム・ガバナンス。国連におけるSDGs策定に、構想段階から参画。SDGs研究の第一人者であり、研究と実践の両立を図っている。

近著に「SDGs(Sustainable Development Goals)中公新書、2020」がある。

国連Global Sustainable Development Report(GSDR)の2023年版執筆の独立科学者15人に選ばれている。博士(政策・メディア)。

2021.09.082021年(第2回) 日本人の環境危機意識調査 結果発表

コロナ流行後、半数近くが「環境問題に前向きな意識や行動」継続

危機的な問題1位は「気候変動」、記録的豪雨や猛暑を懸念

環境先進国1位は「日本」、レジ袋有料化や企業の取り組みが影響

日本のSDGs、2030年の予想達成度1位は「安全な水とトイレ」、最下位は「ジェンダー平等」

調査概要

調査目的 日本国内の一般生活者の環境問題に対する意識や行動の実態を把握する 調査対象 1,092名(18~24歳男女520名、25~69歳男女572名 調査地域 全国 調査方法 インターネットリサーチ 調査時期 2021年8月4日(水) 有効回答数 1,092サンプル 調査主体 公益財団法人 旭硝子財団 調査詳細

一方、電力量やごみの量は在宅ワークや自粛生活の影響か昨年よりやや増加傾向に。

3位、Z世代は「韓国」、大人世代は「ドイツ」と世代間でギャップあり。

昨年の時刻は、全体平均を「6時40分」、Z世代を「6時20分」、大人世代を「7時0分」と発表しましたが、

より正確に時刻を表示するため、今年より分数を10分単位ではなく1分単位で計算しています。

その結果、昨年の結果を次のように訂正させていただきます。

訂正前 全体「6時40分」、Z世代「6時20分」、大人世代「7時0分」

訂正後 全体「6時44分」、Z世代「6時20分」、大人世代「7時5分」

本調査に対する監修者の見解

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授

同大学SFC研究所xSDG・ラボ代表

国連大学サステイナビリティ高等研究所(UNU-IAS)非常勤教授

専門は国際関係論、サステナビリティ学、地球システム・ガバナンス。

主な近著に「SDGs(持続可能な開発目標)」(中央公論新社、2020)、Governing through Goals: Sustainable Development Goals as Governance

Innovation (MIT Press、 2017、共編著)などがある。博士(政策・メディア)。

2020.09.082020年(第1回) 日本人の環境危機意識調査 結果発表

コロナ流行後、環境問題に前向きな意識や行動 約4割

危機的な問題1位は「気候変動」、豪雨災害や気温上昇など"気候危機"を懸念

環境先進国1位は「日本」、ごみ分別やレジ袋有料化などが影響

調査概要

調査目的 日本国内の一般生活者の環境問題に対する意識や行動の実態を把握する 調査対象 1,092名(18~24歳男女519名、25~69歳男女573名 調査地域 全国 調査方法 インターネットリサーチ 調査時期 2020年8月1日(土)~8月2日(日) 有効回答数 1,092サンプル 調査主体 公益財団法人 旭硝子財団 調査詳細

世代別では、Z世代「6時20分」、大人世代「7時00分」と大人世代の方がより不安を感じている。

日本の有識者の回答「9時46分」の「極めて不安」とは3時間程度の差はあるが、いずれも危機意識は高い。

2020年の時刻は、全体平均を「6時40分」、Z世代を「6時20分」、大人世代を「7時0分」と発表しましたが、

より正確に時刻を表示するため、2021年より分数を10分単位ではなく1分単位で計算しています。

その結果、2020年の結果を次のように訂正させていただきます。

全体「6時44分」、Z世代「6時20分」、大人世代「7時5分」

本調査に対する監修者の見解

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授

慶應義塾大学SFC研究所xSDG・ラボ代表

国連大学サステイナビリティ高等研究所(UNU-IAS)非常勤教授