af Magazine

〜旭硝子財団 地球環境マガジン〜

⼈体への影響は? ごみはどこへ流れていく の? Z世代と考える、海洋プラスチック問題 のいま

「海洋中に、現時点でどれだけのマイクロプラスチックがあるのか、その絶対量は誰にも分からない。

ただはっきりしているのは、早急に何らかの対策を講じなければ、マイクロプラスチックの影響は高まる一方だ──。」

2023年6月に発表された、環境問題の解決に向け貢献した研究者・団体を表彰する2023年の「ブループラネット賞」。

その受賞者でマイクロプラスチックにまつわる先進的な研究を行う英国グループ(リチャード・トンプソン教授、タマラ・ギャロウェイ教授、ペネロープ・リンデキュー教授)は、Business Insider Japanのインタビューで上記のメッセージを発した。

今、まさに"待ったなし"の状態の海洋プラスチックごみ問題。私たちが暮らす日本の海の現状、今後取り組むべきこととは──?

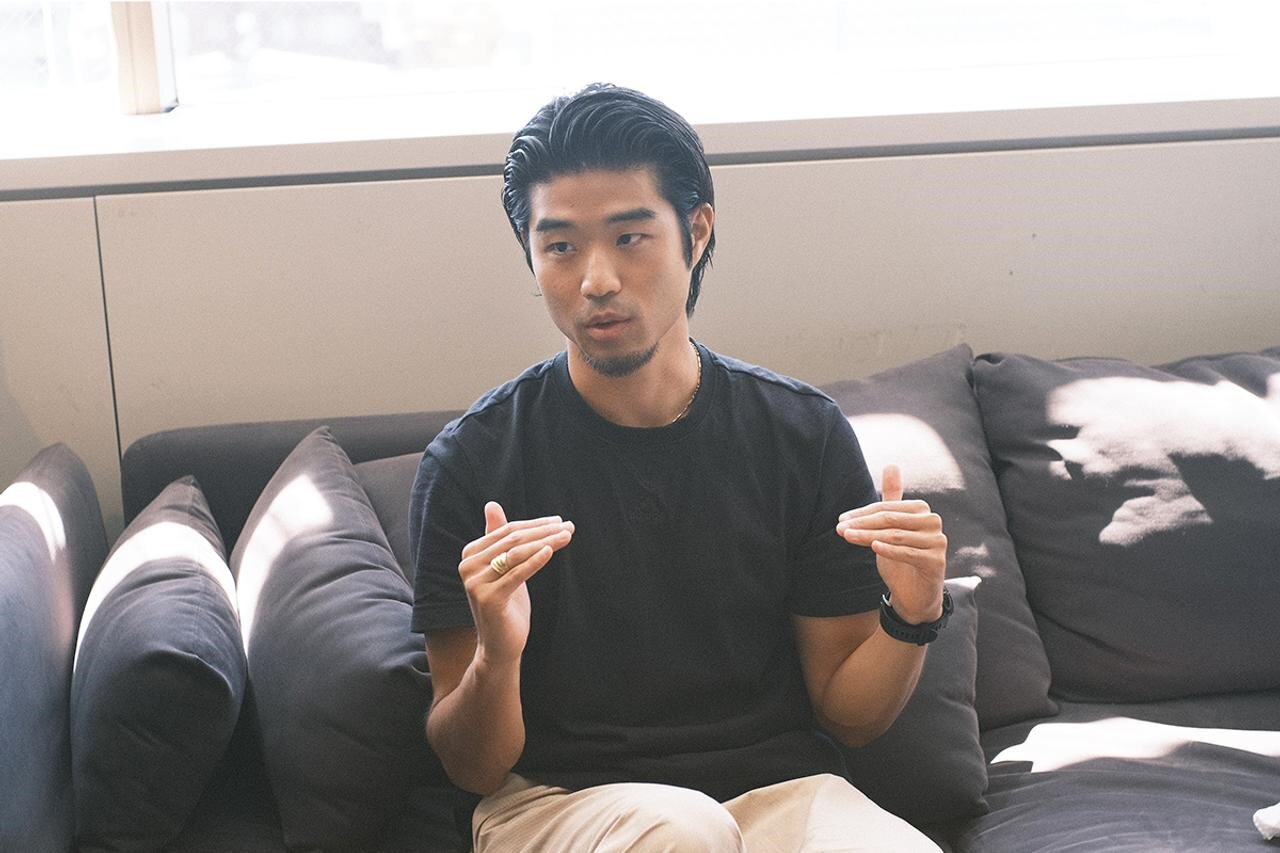

Z世代のメンバーから成る、海洋ごみ問題に多角的に取り組むNPO法人・UMINARI(ウミナリ)の2人と、海洋物理学を専門としてマイクロプラスチック問題の研究を続ける東京大学の道田豊教授との対話から、解決に向けた道筋を考える。

最新の研究結果が示す、生態系への影響

Shutterstock / Maryshot

──「毎年約800万トンのプラスチック」が海に流れ込み、「2050年には海洋中のプラスチックごみの重量が魚の重量を超える」という衝撃的な試算データもあります。海洋プラスチックの実態はまだ分かっていないことも多いと聞きますが、最新の研究から見えてきたことを教えてください。

道田豊氏(以下、道田):そもそも、海洋プラスチックに関する研究が本格化したのはここ10年くらいのこと。研究対象としてはまだ月日が浅い分野です。

私たちが最近力を入れて研究しているのは「マイクロプラスチックの分布」です。海水サンプルを採り、マイクロプラスチックがどのくらい含まれているのかを調べて大きさ別に分けてみると、1ミリメートル以下 の小さいものは意外に少ないことが分かってきました。

田中愛乃(以下、田中):海洋に流れ出たプラスチックは時間が経つほどに小さくなると思っていたので、その結果は意外です。なぜ1ミリメートル以下 のマイクロプラスチックは少ないのでしょうか?

道田:理由ははっきりとは言い切れませんが、可能性としては3つのことが挙げられます。

一つは、人類がプラスチックを使い始めてまだ100年も経っていないため、小さくなりきっていないこと。

二つ目は、小さくて計測自体が難しく、実態を把握できていない可能性があること。

三つ目は、海洋中ではなく別の場所に溜まっていること。1ミリメートル以下のものは海底に沈みやすいという事実を今、掴みかけているところです。

田中:それはどういうことでしょうか?

道田:九州本土と朝鮮半島の間にある対馬(つしま)海峡の周りで、海水とその直下の海底にある泥を調べました。すると、泥の中に小さいプラスチックがたくさん含まれていたんです。

これはつまり、小さいプラスチックは海中を浮遊するのではなく底に溜まりやすく、泳いでいる魚よりも、海底付近にいる魚やカニにマイクロプラスチックの影響がより強く及んでいるかもしれないということです。

伊達:UMINARIでも2022年から、主軸のビーチクリーン活動に加えて自主的な調査研究を始めました。活動中に湧いた疑問をそのままにしたくないという思いからです。

具体的には活動先の海岸で砂のサンプルを採集して、地域によるマイクロプラスチックの分布差を調べています。問題を取り巻く状況は、どんどん変化していますよね。

道田:おっしゃる通りです。人体への影響についても、まだはっきりとは分かっていません。

ただ、マイクロプラスチックが体内に取り込まれるかを研究しているチームによると、腸管から取り込まれる可能性が高いという結果が明らかになっています。

ただし今は「悪いことが起こる可能性がある」という段階で、確実な証拠はありません。

プラスチック粒子にかぎらず、空気中を含めて我々のまわりにはさまざまな粒子がたくさんあります。

自然系に元来ある粉塵などの微粒子とプラスチック粒子の影響はどう違うのか、研究者として答えを導かないといけないと思っています。マイクロプラスチックのリスクがどれほどあるのかを調べることが、大きな研究テーマですね。

──教授は海流についても研究されています。日本の海を漂流するごみは、どこへ流れていくのでしょうか?

道田:海上に浮いているものについては、基本的に循環流の範囲内に留まります。

海は全部つながっているように感じますが、海の流れは決まっているので、例えば日本の海から出たプラスチックごみがオーストラリアに流れ着くことはあまりないのです。

日本の海洋プラスチックごみは、海流に乗ってハワイ島や、アメリカ本土やカナダ、メキシコの西海岸に流れていきます。ぐるっと回って、フィリピンへ流れ着くこともあります。

伊達:そうなんですね。そもそも同じプラスチックごみでも、浮いているものと沈んでいるものがありますよね。これらにはどんな違いがあるのですか?

道田:材質によって動きが異なります。多くは、海水より軽いので浮いています。風と海流の力によって、北太平洋の中央あたりにある「太平洋ごみベルト」と呼ばれるところに集まるのが基本です。

対して、重いものの代表例はペットボトル。材質が重いので海底に沈んでいき、底に溜まり続けるのです。これらは放っておけない実態です。

画像提供:UMINARI

──UMINARIの活動について、もう少し詳しく教えてください。

伊達:クリーンナップ活動と併せてUMINARIが力を入れているのが、未来の世代とのコミュニケーションと教育事業です。

団体を立ち上げてから約6年の間で、学生たちの環境問題に対する認知度は明らかに上がったと感じています。SDGsの教育が新学習指導要領に盛り込まれたことも大きいですね。

僕たちの支援も「問題を知ろう」という問題提起からもう一歩先の「解決に向けて話し合おう」というフェーズに移っています。そこで、世代を超えて話し合える場として「Uゼミ」を立ち上げました。

海だけの話題を切り取るのではなく、フードロスやファッション産業の問題などさまざまな環境問題をテーマにして、第一線で活躍するゲストスピーカーを呼びディスカッションをしています。

画像提供:UMINARI

道田:テーマが海に閉じていないところがいいですね。海は誰にとっても身近な場所というわけではないので、何かきっかけを作らないと問題を自分ごと化しづらい面もあると思うんです。

興味を持つきっかけは何でもいい。その上で、現状を理解してアクションを考えることが大切ですね。

田中:私が活動している沖縄では、先日、教育事業として小学校など3校ほどを回って海の現状についての出張授業をしました。

そこで感じたのは、子どもたちの間にも「認識の差」があるということ。沖縄は海が身近にあって生活に溶け込んでいるが故に、問題に気が付きにくい面もあると思います。

子どもたちはSDGsという言葉は知っていますが、SDGsが自分たちの生活とつながっていて、普段の生活から解決に向けて小さいアクションを起こせることを知らないケースも多い。

みんなが想像できるレベルで教えたり一緒に考えたりして、ちょっとでも日常生活に持って帰ってもらえるものがあるといいなと思いながら活動しています。

── ブループラネット賞 の受賞が決まった、マイクロプラスチック問題に取り組む英国のリチャード・トンプソン教授、タマラ・ギャロウェイ教授、ペネロープ・リンデキュー教授は「残された時間は少ない。今こそ変化を起こすとき」だとインタビューで述べています。今、私たちがとるべきアクションとは何だと思いますか?

道田:明確に言えるのは、不要なプラスチックをそもそも作らない、使わない、そして減らしていくことです。

プロジェクトチームで一緒に活動している京都大学の浅利美鈴准教授が、人々の行動変容をいかに無理のない形で進めるかについて、興味深いチャートを作っています。

身の回りのプラスチック製品について、「プラスチックではなくてもいいか?」という視点と、「簡単にやめられるものか?」という視点の二軸で考えていく、というものです。

例えば、"プラスチックではなくてもよくて、簡単にやめられるもの"の代表例がストローやレジ袋。かたや"プラスチックでないとだめで、簡単にやめられないもの"は、病院で使われるような医療用のプラスチック製品です。

「まずは何からやめられるか」を、チャートを使って見える化することで、脱プラスチックの道筋を明確にできます。

現代社会で、プラスチックが全くない生活を送ることは難しいですが、やれることからやる。ペットボトルではなく紙パックを選ぶとか、ちょっとしたことでいいのです。

伊達:企業に対しては、もっとリ・デザインを進めて欲しいと感じます。

最近では単一素材を使ったリサイクルしやすい製品作りなど、少しずつ取り組みは広がっています。

企業をはじめ皆でやることと個人がやることは、同時に進めるべきだと考えます。

道田:レジ袋の有料化は批判もありましたが、私はトップダウンという意味ではいい政策だったと思っているんです。一気にレジ袋をやめてマイバッグを持ち始める人が増えたでしょう。

レジ袋って海洋プラスチックごみの中でもタチが悪いんです。すぐに劣化するし、砂に埋まると取りづらい。脱プラスチックの意識づけにこの施策は大きく寄与しました。そして、人の行動は思ったよりも早く変わることを私たちに教えてくれた事例なのではないでしょうか。

伊達:ただし気をつけたいのは、その影響は"人によって異なる"ということ。例えば、紙ストローに替えることで「リップが取れやすくて困る」という声を友人から聞いた時、自分では考えもしない意見にハッとしたんです。

人によって取り組みやすさが異なるからこそ、「自分はこれならできる」というポジティブな姿勢で楽しみながら進めていくことが重要かなと。

やっていない人を責めるような風潮にはなってほしくないですね。

田中:私が簡単で始めやすいなと思ったのは「ゼロ・ウェイスト・ホーム」という本に載っている、自分のゴミ箱の中身を見ることです。

普段消費しているものが分かり、いかに毎日多くのプラスチック製品を使っていたのかと気付かされます。減らせるものや使わなくても良いものが見えてきて、そこから意識改革や行動変容につながります。

道田:これも"見える化"のアクションの一つですね。

伊達:クリーンナップ活動に参加することも、色々な気づきにつながります。例えば川のそばに納豆の空容器が落ちていると「あれ?なぜこんなところにあるのだろう」と思いますよね。

街のごみにも目が行くようになり、視野が広がるきっかけになると思います。

──今後はどんなことに取り組んでいきたいですか?

道田:海洋プラスチックごみの問題は、研究としてはまだ新しい分野なので、これまで関わることのなかった人たちと垣根を超えた交流を大切にしています。研究というとどうしても専門領域に閉じこもりがちな部分もありますが、海洋プラスチックごみの問題は単純ではないからこそ、色々な人との関わりがとても重要なんです。

まさに「待ったなし」の状況ですが、研究結果が出るまでのプロセスが多く、分析に時間がかかるというもどかしい側面もあります。

その間にもっと"見える化"の取り組みを普及させたいです。UMINARIさんとはこの部分で一緒に取り組めることがありそうですね。

伊達:はい。そして僕たちのような団体や企業が調査研究に関われる可能性も広げたいです。

UMINARIは「共創」というミッションを掲げています。海洋プラスチックごみ問題の解決は世界規模の課題で、いち企業や個々人で解決するのは難しい。

UMINARIをNPO法人にしたのは、それぞれをつなぎ、中立的な立場のコミュニケーションを担いたいと考えたからです。

例えば先ほど道田教授に教えてもらった現状を、もっと多くの人につなげていく存在が必要だと思うんです。今後、輪をさらに広げていくことを目標に掲げています。

田中:私が好きで大切にしている言葉に「どんなことでも7世代先を考えて決めよう」という言葉があります。

大好きな海をキレイなままで未来の子どもたちに残したいという思いがあって...。子どもたちに向けてこの問題を知ってもらい、考えていく活動を今後も続けていきたいですね。

道田:研究の蓄積がない分野ということは、言い換えれば皆が素人。まだまだ道半ばですが、皆さんのように若い人たちが主体となって、分野の垣根を超えて意見交換する場を作ることに大きな価値があります。

100%の解決策は出なくても、議論を重ねることが大事。UMINARIをプラットフォームとして、新しい気づきや広がりを生み出してほしいですね。

***

*2023年のブループラネット賞受賞が決まった海洋プラスチック問題に挑むトンプソン教授、ギャロウェイ教授、リンデキュー教授による、2023年「ブループラネット賞」受賞者記念講演会が2023年10月5日(木)に東京大学で、10月7日(土)に京都大学で開催される。プログラムの詳細と参加の申し込みは、こちら。

Business Insider Japan掲載記事

ブループラネット賞について詳しくはこちら