af Magazine

〜旭硝子財団 地球環境マガジン〜

阿寒湖マリモの減少を環境DNAで解明。 具体的保全目標がネイチャーポジティブな未来をつくる

- 助成期間:2021年4月~2024年3月

- 採択テーマ:阿寒湖保全のための環境DNAを活用した「近過去100年生物群集まるごと復元」に関する研究

北海道の名物としてよく知られる「阿寒湖のマリモ」。過去に比べて数が減少していると言われてきたものの、実際に湖で何が起きているのかは長年謎に包まれていました。東北大学の占部城太郎教授とその研究チームは、ユニークな生態系を持つ阿寒湖を「環境DNA」分析によって詳細に調査。過去120年の間にマリモが大きく減少したことを突き止めました。世界がネイチャーポジティブ(自然再興)を目指すなかで、今回の研究成果は大きな意義を持つのではないかと占部教授は話します。

欧州ではほぼ絶滅している球状群体のマリモ。「阿寒湖は奇跡の湖」

「阿寒湖」と聞いて、丸く可愛らしい緑の球体 のマリモを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。日本の特別天然記念物に指定されている阿寒湖のマリモは、世界でもとても珍しい存在です。東北大学の生態学者・占部城太郎教授は20年ほど前から、マリモを含む阿寒湖のユニークな生物相(※)について調査を進めてきました。

「阿寒湖は、湖に閉じ込められて繁殖した紅鮭(ヒメマス)の原産地でもあり、日本を代表する湖沼生態系のひとつです。しかし、学術的研究がまだ十分に進んでいない場所でもあります。さまざまな研究者が調査に入り、この湖の価値を正しく示そうという取り組みの一環として、私も調査を始めました」と占部教授は研究のきっかけを語ります。

マリモは、淡水に生息する藻類の一種で、生物としての一個体は細い糸のような形をしています。マリモそのものは、世界中に広く分布しており、決して珍しい存在ではありませんが、球状群体になる集合型のマリモとなると話は別です。

「球状群体のマリモは、かつてはオランダ、イギリスにも生息していましたが、すでに絶滅しています。アイスランドのミーヴァトン湖でもわずかに残るのみです。直径20〜30センチものマリモが生息するのは、世界でも阿寒湖だけで、現在まで生き残っているのは奇跡的なこと。阿寒湖は"奇跡の湖"と言って差し支えないと思っています」(占部教授)

※生物相とは、特定の地域に生息・生育する生き物の種類組成のこと。「植物相」と「動物相」を合わせた概念。

阿寒湖250年の生物の歴史を、環境DNAが解き明かす

「マリモは北海道の東部で進化して世界に広がった種であることもわかってきました。日本にとって非常に重要な種です」(占部教授)

奇跡的に生き残っている阿寒湖のマリモですが、その生息数は最盛期に比べて減少していると見られていました。阿寒湖では過去100年間、人為的活動によるさまざまな環境の変化があり、マリモの生息数も影響を受けていると考えられていたのです。しかし、これまでの調査は散発的で、マリモの個体数の変動はわからず、その要因も推察の域を出ませんでした。

阿寒湖における過去100年の生物相の変遷を明らかにしたいと考えた占部教授は、新古生物学の手法を用いて、湖に堆積した動物プランクトンの休眠卵(環境が悪化した際に休眠し、泥中で長く残る卵)の遺伝子解析や遺骸(微化石)、残された藻類由来の色素の分析などを行いました。2017年までに一定の成果は得られたものの、この方法では、化石として残りにくいマリモのような生物の実態を知ることは困難でした。

「そこで期待したのが環境DNAによる調査です。環境DNA調査は、水環境に残されたDNAを分析することで、どんな生物が生息しているのか探る技術で、近年急速に発展してきた分野です。堆積物からのDNA検出は未知の部分が大きかったのですが、神戸大学、北海道大学、愛媛大学の先生方や釧路国際ウェットランドセンターの研究者とチームを組んで、まずは阿寒湖でやってみようということになりました。旭硝子財団から研究助成をいただき、研究に着手しました」(占部教授)

調査はまず、阿寒湖の底に堆積した土壌を採取することから始まりました。湖の最深部に長さ約1mの筒を押し込み、層の状態を維持したまま土を採取しました。その土を1cm厚ごとにスライスし、それぞれの層の年代を特定した後、含まれるDNAを詳細に分析します。

「火山の多い北海道では、地層の年代を比較的容易に特定できます。山によって火山灰の成分が異なるため、噴火の年と地層に含まれる火山灰を照合すれば、その地層がいつのものかを知ることができます」と占部教授。教授らは、このようにして年代を確定後、250年前の地層からDNAを抽出することに成功しました。マリモ特有のDNAだけを抽出する技術も開発し、この研究は順調に成果を出すかと思われました。

※環境DNA分析

環境DNA分析とは、近年急激に発展している生態系の解析技術。水などの環境中に生き物の体表の粘液や糞などと共に放出されたDNAを検出・解析することで、どのような生物が存在しているのかを知ることができる。2008年にフランスで最初の論文が発表された。近年、日本の研究者グループが世界に先駆けて改良・開発してきた。

(参考:af Magazine北海道大学荒木仁志教授インタビュー『幻の淡水魚・イトウの生息状況を調査。新技術・環境DNA調査が生物多様性の未来を拓く』https://www.af-info.or.jp/af_magazine/021.html)

DNA調査結果と過去の記録が不一致。「ミジンコ」による数値補正で正確な結果を導き出す

DNAを分析したところ、1750年から2021年までの間にマリモはむしろ増加している、という結果が得られました 。これは、過去の記録とは大きく食い違うものでした。

占部教授の大先輩に当たり、日本生態学会初代会長も務めた東北帝国大学教授の吉井義次氏は、1919年と1956年に阿寒湖のマリモを調査。目視による調査ではあったものの、「1956年には1919年に比べて著しくマリモの数が減っていた」という記録を残しています。1919から1956年の間に、阿寒湖では周辺森林の伐採による濁水の流入や、下流に水力発電所ができたことによる水位の低下が起きており、これらがマリモの減少を引き起こしたと考えられていました。

占部教授らの研究チームは、「新しい地層ほどマリモのDNAが多く検出されたのは、個体数が増えたためではなく、地層が古くなるにつれてDNAが分解され、残存するDNAの量が少なくなることが原因ではないか」と推測しました。過去の生物相を探るのに環境DNA分析は利用できない かに思われました。

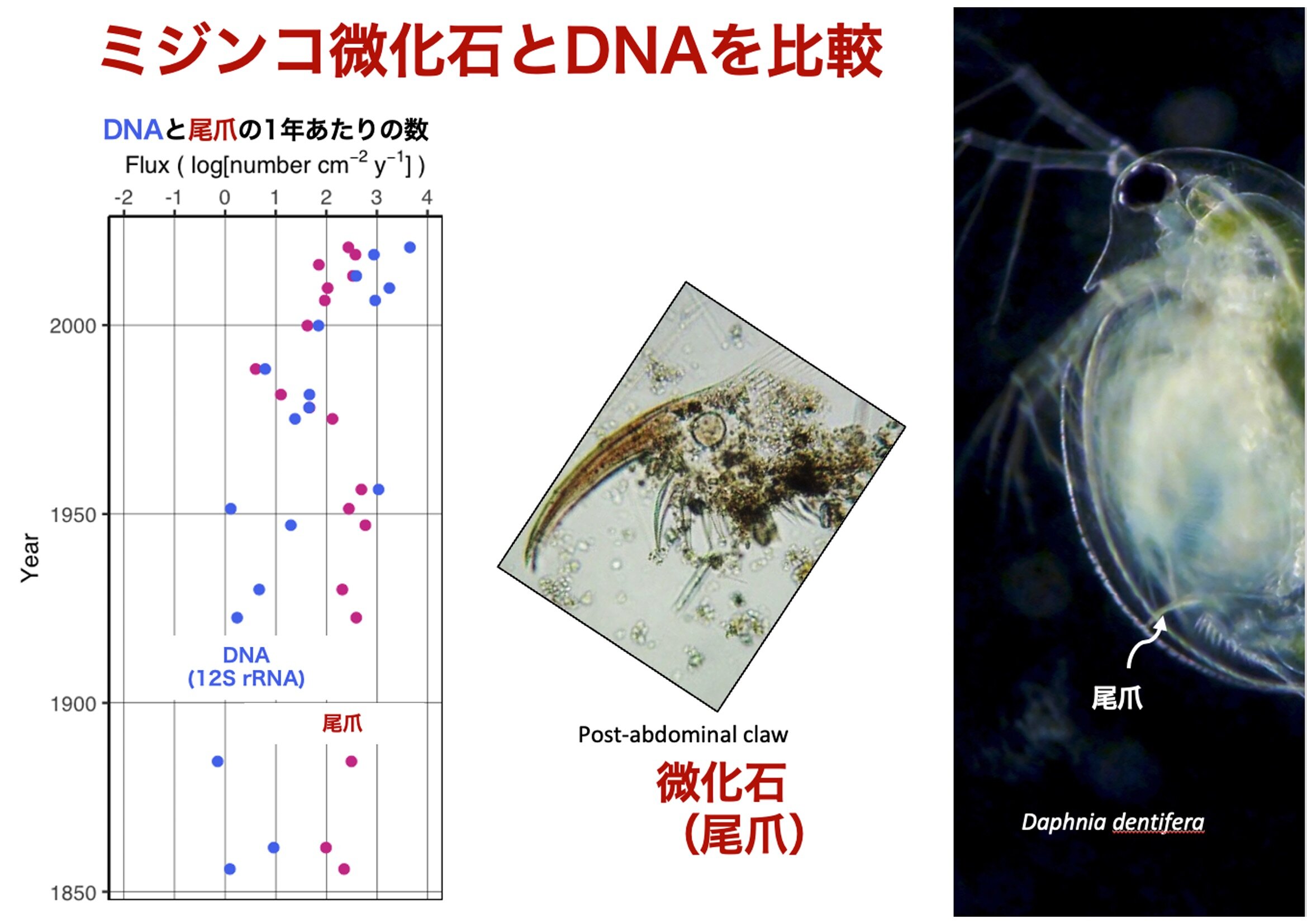

「この時思いついたのが、私が長年専門にしてきたミジンコを利用して補正値を求める方法でした。ミジンコの"尾爪"という部位は、微化石として地層に残ることを知っていたので、この尾爪の数を数え、ミジンコのDNA量と照合して失われたマリモのDNA量を推算することにしたのです」と占部教授は当時を振り返ります。

ミジンコから得られた補正係数を用いてマリモのDNA量を求めると、やはりマリモの数は減少していたことが明らかになりました。具体的な数字では、100年前と現在を比較すると、マリモの数が10〜100分の1にまで減っていたことが明らかになりました。これは、前述の吉井義次氏の記録とも一致する結果となりました。一方、これまでマリモの減少の大きな要因と考えられてきた1950年代の観光化による湖の富栄養化の影響はさほど大きくない、という意外な結果も得られたそうです。

「マリモ減少の重要な要因は1950年代までに起きた濁水と水位変動にありました。1950年代には周辺森林の保全活動が進んだことで濁水が止まり、発電所も停止したので水位も回復し、マリモの減少に歯止めがかかったと考えられます。湖の富栄養化は大きな減少要因ではないようですが、それがなければもっと個体数が回復していた可能性はあると思います」(占部教授)

環境DNAで、合意可能な数値目標を。 「ネイチャーポジティブ実現の推進力になる」

2022年12月、COP15で新たに設定された国際目標は、2030年までに生物多様性の損失を食い止め、回復軌道に乗せる、「ネイチャーポジティブ」の方向性を明確に示しました。日本でも、環境省は2024年をネイチャーポジティブ元年と位置づけて動き始め、2025年に入って企業や自治体による言及が増え、報道される機会も増えてきています。

占部教授は、今回の阿寒湖マリモは希少種でありその研究成果は、こうしたネイチャーポジティブの推進に大きく貢献するのではないかと話します。

「たとえば阿寒湖のマリモであれば、『100年前には現在の10〜100倍のマリモが生息していた』という研究結果に基づき、『少なくとも10倍に増やす』といった具体的な回復目標を提示することができるようになります。学術的エビデンスがなければ、『昔は良かった』というような個人的な想いをベースに話をすることになり、それが自然を復興させる活動の目標設定を困難にしてきました。環境DNAを利用して過去の状況を知ることで、誰もが合意できる客観的な数値を導き出すことができます。これにより、自然回復への取り組みが一気に加速する可能性があると期待しています」

一方、占部教授は、昨今の生態学が、データサイエンスに偏りすぎているのではないかという懸念も示しました。

「最近、生き物の名前を知っている人、分類して同定できる人が減っているように思います。かつては、例えば中学校や高校の先生が身近な地域の自然を調べて研究しているものでした。しかし昨今では、日本全体でお金も時間も余裕がなくなり、そうした人たちが著しく減ってしまっています。それぞれの地域に、生き物に詳しい大人がたくさんいる状況をつくり出すことが、生物多様性の保全や、自然回復の重要な第一歩になるのではないでしょうか」

たとえば、東日本大震災の後に沿岸の生物が回復するかを調べるため、占部教授は同僚の生態学者たちと、「リアルポケモンGO」と称し、チーム対抗で干潟の生き物調査を行う一泊二日のイベントを開催したそうです。

「最初は生き物を『気持ち悪い』と言って逃げていた参加者が、翌日には『かわいいね』と言って触れていたり、『よく見ると、生き物っていっぱいいるんだ』と話していたり、参加者の生き物を見る目が明らかに変わる様子を目の当たりにすると、こうした調査活動は、実はとても重要なのだと感じます。川に堤防を作って埋め立てようという案 が出た時、川の生き物を調べた経験がある人とない人では、きっと意見が大きく異なるでしょう。現場で自然の豊かさに触れた人が増えれば、未来は確実に変わると思います」(占部教授)

最後に、生物多様性の保全や環境問題に関心のある若者に向けて、占部教授からメッセージをいただきました。

「生き物が好きな子どもはたくさんいるのに、高校生になり、受験を目の前にすると別の道へ進んでしまうことが悲しいなとずっと思ってきました。まずは、親世代の認識を変えなければいけません。生物多様性に関する知識は、今、社会が本当に必要としているとても重要なものです。自分の好奇心を大切にしながら、今の社会にどんなデータが必要なのかを自分の頭で考え、そのデータを自らつくることができる人に、ぜひ皆さんにはなってほしいと思います」

Profile

占部 城太郎(うらべ じょうたろう)

東北大学大学院生命科学研究科 名誉教授

2003年より東北大学大学院生命科学研究科教授を務め、2024年3月より現職。東北大学大学院生命科学研究科マクロ生態分野学術研究員、横浜国立大学総合学術高等研究員客員教授も務める。プランクトンを中心とした生物間相互作用や、群集の構造や機能に関する研究を行っている。2001年水環境に関連する生態学およびその周辺分野で優れた業績を挙げたとして「生態学琵琶湖賞」、2014年顕著な研究業績により生態学の発展に貢献した会員に贈られる「日本生態学会賞」、2018年には卓越した貢献によって水生科学を発展させた生態海洋学会員に送られるFellow, Association for the Sciences of Limnology and Oceanographyを受賞。訳著にワーウィック・ヴィンセント著『湖の科学』(2022年、共立出版)。