人間活動による野生生物の絶滅

地球上には人間が既に知っているだけでもおよそ175万種、未知の種も含めればこれよりはるかに多くの生物が存在すると考えられています。生物種はそれ自体がかけがえのない価値を持ち、また、多様な生物種が互いに関わり合っている生態系は、人間に食料として魚や果物などを供給したり、植物が二酸化炭素の量を調整したりするなど、人間にとってなくてはならない自然の恩恵「生態系サービス」を提供しています。

しかし現在では、生物の多くが開発による生息地の破壊や乱獲などの人間活動によって生存を脅かされており、かつて無いスピードで多くの生きものが絶滅しつつあります。地球上では過去にも自然現象などの影響により5回の生物大量絶滅がありましたが、現在は6度目の大量絶滅に直面しているとも言われています。ミレニアム生態系評価によれば、人間活動の影響による生物の絶滅速度は、自然状態と比べ、約100~1,000倍に達しているとされています。

問題解決に向けた取り組み:IUCNレッドリスト

野生生物を保全し、生物を絶滅から守ることは、生命の長い歴史を守るとともに、人間の暮らしを守るためにも不可欠です。そのためには、絶滅のおそれのある生物種である「(絶滅危惧種)」の現状を多くの人と共有し、その保全への理解を深めることが必要です。

そのためのツールが野生生物の種の保全状況をまとめたリスト「レッドリスト」です。日本の環境省によるレッドリストなど、各国や各地域で独自に作成しているレッドリストもありますが、そのおおもとになっている国際版のIUCNレッドリストを作成したのが、国際自然保護連合(IUCN)です。IUCNは1993年にブループラネット賞を受賞しました。

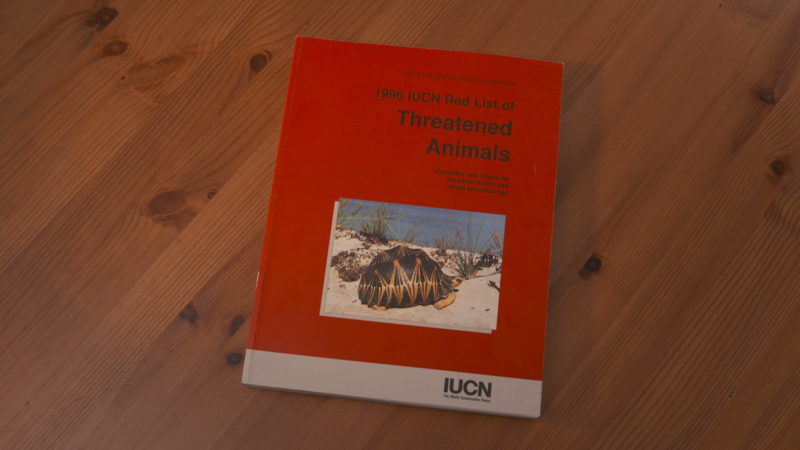

IUCNレッドリストは1964年に誕生し、進化してきました。UCNに所属する生物学者のサイモン・スチュアート博士、ロンドン動物学協会の研究者、ジョージナ・メイス教授らが、科学的に信頼できるカテゴリー分けとその基準を1996年に初めて導入しました。

その後も幾度かの改定を経て、2023年9月現在のレッドリストのカテゴリーと基準は2022年度版が最新となっています。哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、無脊椎動物といった動物のほか、植物、菌類に至るまで、世界中のあらゆる生物を対象に、絶滅のおそれの程度に応じて(1)絶滅(EX)(2)野生絶滅(EW)(3)深刻な危機(CR)(4)危機(EN)(5)危急(VU)(6)準絶滅危惧(TN)、(7)低懸念(LC)、(8)データ不足(DD)の、いずれかのカテゴリーに分類しています。

毎年、掲載される野生生物は増え続けています。現在、IUCNレッドリストには150,300種の野生生物についての評価が掲載され、うち、全評価種の27%以上に相当する42,100種以上の生物が絶滅危惧種(CR, EN, VU)であるとされています。レッドリストは、これに基づいて野生生物や生態系の保全計画が立てられるなど、世界中で信頼されている、極めて影響力の大きいリストです。

レッドリストを科学的に信頼できるデータとするために尽力したスチュアート博士は、2020年に旭硝子財団のブループラネット賞を受賞しました。