富栄養化による海や湖の汚染

富栄養化とは、窒素やリンなどを含む栄養塩が、下水や農業・畜産排水、工業排水などを介して海や湖などに流入し、水域の栄養塩類濃度が高くなることを言います。過剰な栄養により植物プランクトンの増殖が進み、生態系における生物種の構成を変化させます。

富栄養化した水域では、太陽光の当たる水面付近で植物プランクトンが増殖し、時にアオコなどの生物異常発生現象が起こります。これらの植物プランクトンは、昼間は光合成により酸素を生成しますが、夜間は呼吸により水中の酸素を消費します。さらに、死骸が沈降し微生物による酸化分解が進むことで、水中の酸素はますます枯渇します。底層の酸素の枯渇は、結果的に貝類や魚類などの死滅を引き起こすなど生態系に大きなダメージを与えます。

また富栄養化は、飲み水や農業用水の水質低下や、漁業への悪影響、悪臭による住環境の悪化など人の生活にとっても重大な問題を引き起こします。

富栄養化により水の澄んだ湖に急に植物プランクトンが大発生するなど、生態系の突然で全く異なる状態への変化はレジームシフトと呼ばれています。レジームシフトが一度起こると、原因となった栄養塩の流入量を富栄養化以前のレベルまで戻しても、生態系は元の状態には回復せず、回復は非常に困難となります。

問題解決に向けた取り組み:バイオマニュピレーション(生物操作)

米国の生態学者、陸水学者であるスティーブン・カーペンター教授は、湖の富栄養化の問題に対して、生態系のバランスを取り戻すために、生態系内の特定の生物の数を人為的に調整する取り組みを行いました。このような生物の数の人為的な操作のことをバイオマニュピレーション(生物操作)といいます。

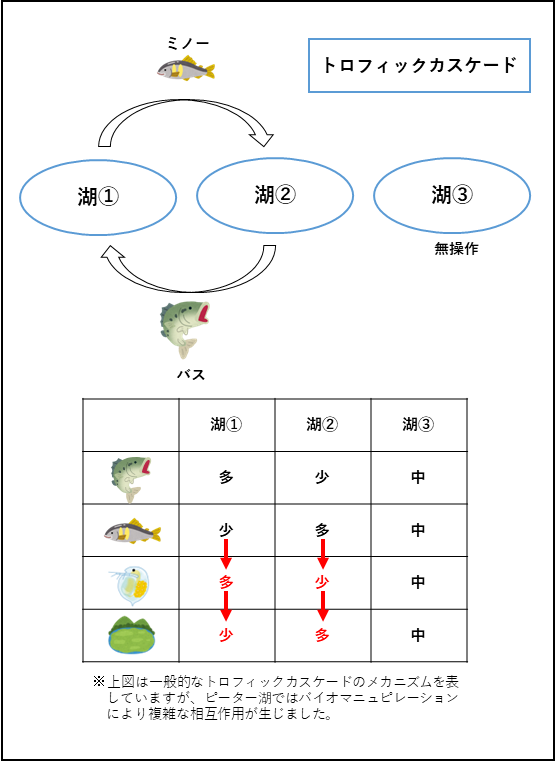

1984年から1985年にかけて、カーペンター教授はアメリカ、ウィスコンシン州のピーター湖、チューズデー湖、ポール湖という3つの湖を使って実験を行いました。ピーター湖から成魚バス(魚を食べる大型魚)の生物量のうち約90%がチューズデー湖に移され、チューズデー湖に生息するミノー(藻や動物プランクトンなどを食べる小型魚)の約90%がピーター湖に移されました。残ったポール湖は比較対象として無操作とされました。

その結果、操作が行われた二つの湖で対照的な変化が観察されました。バスが増えミノーが減ったチューズデー湖では、動物プランクトンを捕食していたミノーが減ったことで動物プランクトンが増加し、結果として動物プランクトンの餌である植物プランクトンが減少しました。逆に、バスが減りミノーが増えたピーター湖では、植物プランクトンが増加しました。これは予想通りの結果でしたが、詳細に調べてみると、ピーター湖で植物プランクトンが増えたのは、想定されたメカニズム(下図参照)ではなく、人為的な操作により、より複雑な生物間の相互作用が生じたことによるものでした。

この実験で検証されたように、生態系上位の生物による捕食が,生態系内の食う、食われるの連鎖によって段階的に下位の生物の数にまで影響を及ぼすことをトロフィックカスケード(栄養の滝)効果といいます。

カーペンター教授の実験結果を受け、ウィスコンシン州では、バイオマニュピレーションを水質管理の手法として活用してきました。1987年にメンドータ湖で実施された際には、約1年後に湖の水質が大幅に改善し、一定の効果が確認されました。他にもトロフィックカスケード効果を活用した生態系管理の事例としてはイエローストーン国立公園のオオカミ再導入の事例が有名です。一方で、ピーター湖の実験のように人為的な操作による影響は予想通りにならない場合もあり、バイオマニュピレーションの実施は慎重に行う必要があると考えられています。

カーペンター教授は40年以上にわたる湖の生態系の研究やリンの地球規模の循環(リン循環)に関する研究業績により2022年に旭硝子財団のブループラネット賞を受賞しました。