増えすぎた野生動物による被害

日本では、絶滅のおそれがある野生動物(絶滅危惧種)が存在する一方で、生息数を増やし、生息域を拡大している野生動物も存在します。現在、クマによる人身被害や、ニホンジカやイノシシによる食害など、増えすぎた野生動物による被害が深刻な問題となっています。

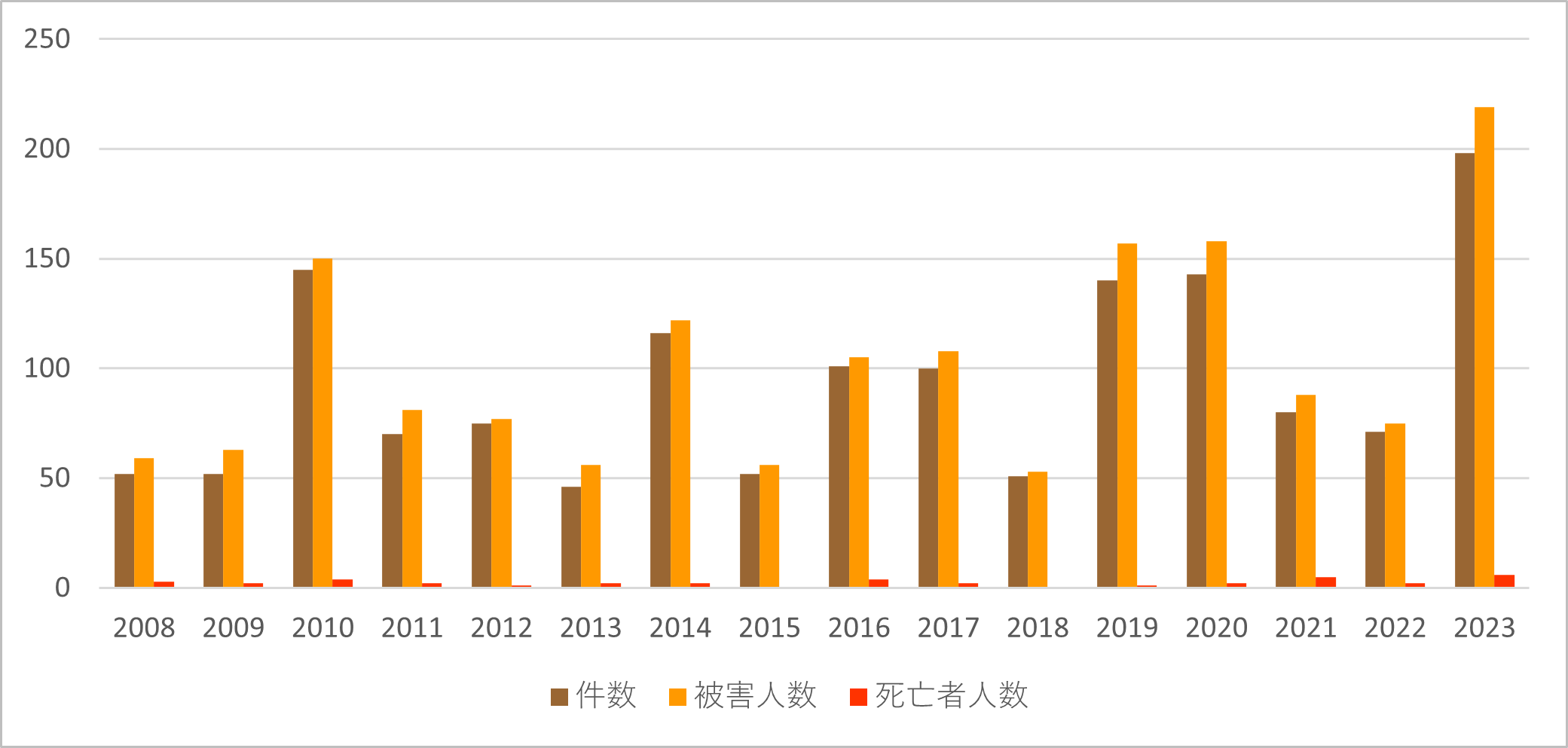

日本には、本州、四国にツキノワグマ、北海道にヒグマが生息しています。近年、これらのクマが四国を除く全ての地域で生息域を拡大して大量出没するようになり、人身被害が発生するケースが増えています。2023年のクマによる人身被害件数は198件(被害者219人、死亡者6人)※1 で過去最多となりました。人身被害の発生場所は市街地、人家周辺、農地など人間の生活圏であることも多く、人間の安全を脅かす社会問題となっています。

※1 https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort12/injury-qe.pdf

「クマによる人身被害件数(速報値)」(環境省)

(https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort12/effort12.html)をもとに旭硝子財団作成

ニホンジカやイノシシは近年、急速に生息域を拡大しており、1978年度から2018年度までの40年間で、ニホンジカの分布域は約2.7倍、イノシシの分布域は約1.9倍に拡大しました。※2 ニホンジカやイノシシによる食害には、ニホンジカやイノシシが農作物を食べてしまうことによる農業への被害や、ニホンジカが森林に生えている木々の枝葉や樹皮を食べてしまうことによる林業への被害などがあります。こうした農林業への被害は人間の生活を脅かす深刻な問題です。2019年度の農作物被害総額はニホンジカ約53億円、イノシシ約46億円にものぼりました。※3

人間社会への被害の問題を除けば、野生動物が増えることはよいことのように思われるかもしれませんが、特定の動物の増加は人間社会だけでなく、生態系にも悪影響を及ぼします。例えば、ニホンジカによる森林被害は土壌の流出にもつながるほか、植物が食べつくされることにより同じくその植物を餌としていた別の生物を絶滅の危機に追いやることもあります。結果として、生態系のバランスが大きく崩れ、生物多様性の損失につながることもあるのです。

※2 https://www.env.go.jp/nature/choju/docs/docs5/imatora_fin.pdf

※3 https://www.env.go.jp/nature/choju/docs/docs5/imatora_fin.pdf

問題解決に向けた取り組み:日本の野生動物の管理

レッドリストの記事でご紹介したように、野生動物を保護(保全)し、生物種を絶滅から守ることは、長い年月をかけて培われてきた生物多様性を守るとともに、人間の暮らしを守るためにも不可欠です。しかし同時に、人間の生活と生物多様性を守るためには、時として捕獲などの手段により野生動物の数を減らしていくことも含め、野生動物を適切に管理していく必要があります。

環境省と農林水産省は、2013年に策定した「抜本的な鳥獣捕獲強化対策」において、「ニホンジカ、イノシシの生息数を10年後(2023年度)までに半減」することを当面の目標とし、狩猟期に「集中捕獲キャンペーン」を行うなど、捕獲強化に向けた対策を推進してきました。ニホンジカ、イノシシともに2014年をピークに減少傾向ですが、2023年の時点でイノシシは目標達成に向け個体数が順調に減少しているもののニホンジカは目標達成が難しい状況のため、捕獲目標の達成時期を2028年度までにするなど目標の見直しを行い、引き続き対策を続けています。ニホンジカ、イノシシ以外では、農業などに被害を及ぼすニホンザルや、漁業などに被害を及ぼすカワウについても対策が強化されています。

さらに、環境省は2014年に「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)」を改正して法律の題名を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」に改め、従来の保護を基本とする施策から管理のための施策へ転換を図ることとしました。この法改正により各種の管理に向けた取り組みが進んでいます。例えば「指定管理鳥獣捕獲等事業」は、集中的かつ広域的に管理を図る必要があるとして、環境大臣が定めた鳥獣(指定管理鳥獣)について、都道府県又は国が捕獲等をする事業です。この指定管理鳥獣にはニホンジカ及びイノシシが指定されています。

出典:「いま、獲らなければならない理由(わけ)‐共に生きるために‐(令和3年)」(環境省)

(https://www.env.go.jp/nature/choju/docs/docs5.html)

2024年4月に鳥獣保護管理法の施行規則が改正され、指定管理鳥獣に新たにクマ類(絶滅のおそれがある四国の個体群を除く)が追加されました。今後はクマの捕獲強化も進むこととなります。ただし、クマはニホンジカやイノシシと比べると繁殖力が低く、個体数も少なく、被害も人的被害が主であるなどの違いがあるため、ニホンジカやイノシシとは異なる対応を検討する必要があります。捕獲に偏った対策にならないよう、市街地などの人間の生活圏への出没防止策なども合わせて検討されています。

野生鳥獣の管理にあたっては、捕獲の担い手である狩猟者が年々減少するとともに高齢化が進んでいることが大きな課題であり、担い手の確保に向けた取組が進められています。また、捕獲した野生鳥獣の命を無駄にしないため、ジビエ(食肉)としての利用なども推奨されています。

人間と野生動物が共生していくためには、保護と管理のバランスをとりつつ、よりよい道を探っていく必要があると言えるでしょう。